血行不良が引き起こす症状とは?

血流が滞ると筋肉や神経に酸素や栄養が届きにくくなり、肩こりや関節痛、冷え、むくみ、疲労感などさまざまな不調を招きます。

血行不良は複数の要因で引き起こされます。例えば、運動不足になると筋力が低下し、血液を送り出す筋ポンプ作用も弱まります。その結果、体内の血液循環が悪くなってしまうのです。

また、食事回数が少なく1回あたりの摂取カロリーが多い食生活は肥満を招き、糖尿病や脂質異常症、高血圧症などのリスクを高めます。このような生活習慣病は動脈硬化による血行障害も起こしやすいため、注意が必要です。

さらに、身体の冷えも血行不良を引き起こす要因になります。冷えによって血管が収縮し、手足など末端部分への血流が滞りやすくなるためです。

デスクワーク中にできる!5分で血行改善ストレッチ

ここでは、デスクワーク中にできる血行改善ストレッチを4つ紹介します。1日5分でも毎日続けることで、血行不良による不調の改善につながります。

ストレッチ1:肩回しで肩こり解消

肩こりを感じやすい方におすすめなのが、肩回しです。肩を数回回すことで肩甲骨まわりがほぐれ、血行が促進されます。肩関節を動かすことで肩甲骨の動きも良くなり、肩こりの解消にもつながります。

<肩回しストレッチのやり方>

1.立った状態で両手を肩に置く

2.手が肩から離れないように意識しながら、両肘で大きな円を描くように外側に向かって回す(肩を軸に、肩甲骨を回すイメージでゆっくり動かすのがポイント)

3.2の動きを複数回続けたら、内側に向かって数回回す

肘が身体の前方にあるときは肩甲骨が開き、肘が身体の背面にあるときは肩甲骨が閉まります。この開閉運動を意識しながら、無理のない範囲で大きくゆっくり動かしましょう。

ストレッチ2:足首回しでむくみ予防

足を組んだり長時間座ったりすることで足がむくみがちな方は、足首回しが効果的です。足首を多方向に回すことで血流が良くなり、むくみの軽減や予防につながります。

<足首回しストレッチのやり方>

1.あぐらの体勢、または椅子に座った状態で片方の足を反対側の膝の上に乗せる

2.足の指の間に手の指をしっかり差し込んで握る

3.足首を時計回り・反時計回りにゆっくり動かす(各10回)

4.反対側の足首も2~3と同様に

動かす

動きにくいと感じる方向があれば、重点的に動かしましょう。

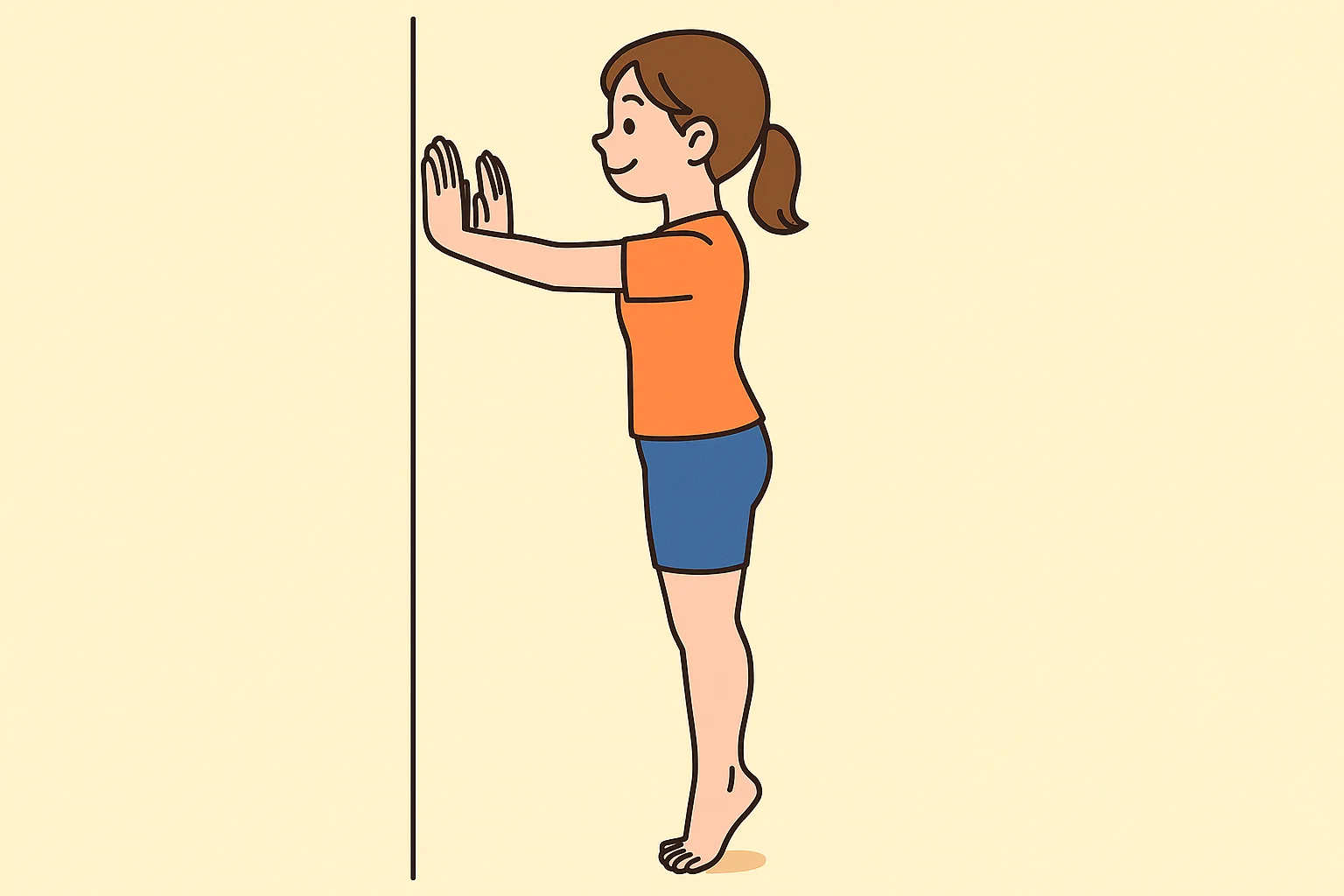

ストレッチ3:つま先立ちで血行促進

デスクワークや立ち仕事などで同じ姿勢が続くと下半身の血流が滞り、冷えやむくみを招きます。つま先立ちストレッチで下半身の血流を促しましょう。

<つま先立ちストレッチのやり方>

1.壁に両手をつき、姿勢を正して立つ

2.両足のかかとをゆっくり持ち上げ、つま先立ちの状態で10秒間キープする

3.ゆっくりかかとを下ろす

4.2~3の動きを5回繰り返す

慣れてきたら、つま先立ちの状態で20~30秒間キープしたり、1日に複数回行ったりしてみましょう。テレビを見ながら、家事をしながら、通勤中になど、普段の活動と同時に行うのもおすすめです。

つま先立ちストレッチによって血流が良くなるだけでなく、ふくらはぎの筋力アップにもつながります。

ストレッチ4:首回しで頭痛予防

目の疲れや頭痛が気になるときは、首回しがおすすめです。ゆっくり首を動かすことで血流が促進され、首や肩の緊張が解消されます。

1.姿勢を正して椅子に座る、もしくは立つ

2.あごを軽く引き、頭頂部で大きな円を描くイメージで、ゆっくりと右回りに3周回す

3.同じように、左回りにも3周回す

無理に伸ばすと筋肉や靭帯を傷めてしまう可能性があるため、反動をつけず、気持ち良いと感じる程度でゆっくり動かすことが大切です。ストレッチ中は深く呼吸し、筋肉をリラックスさせましょう。

血行促進のための食べ物や生活習慣を見直そう!

血流を促すためには、ストレッチだけでなく日々の食事や生活習慣の見直しも欠かせません。ここでは、血行を良くする食べ物や飲み物、生活習慣について紹介します。

血行を良くする食べ物

不飽和脂肪酸のEPAやDHAは血管の柔軟性を保ち、血栓の生成を抑えることで血液をサラサラにしてくれます。DHAとEPAは、まぐろやさんま、さば、あじ、いわし、かつお、ぶりなどに含まれます。DHA・EPAは熱に弱く酸化しやすいため、お刺身やお寿司など、生の状態で食べるのがおすすめです。

また、卵や植物油、小麦胚芽、ナッツ類、アボカドなどに豊富に含まれるビタミンEには、末梢の血管を拡張して血流を良くする働きがあります。

そのほか、たまねぎやにんにく、しょうが、唐辛子は血行を促進して体温を上げる作用があります。日々の食事で積極的に取り入れましょう。

血行を良くする飲み物

ほうじ茶や白湯、ココア、甘酒、生姜湯、紅茶などは血行を促進し、身体を温める効果があります。また、起床時に体温より少し高い温度の白湯を飲むことで内臓が温まり、消化機能の活性化につながります。

逆に、コーヒーや緑茶などのカフェインが多い飲み物は冷えにつながるため、飲みすぎに注意しましょう。

血行を良くする生活習慣

続いて、血行を良くするための日常生活でできるセルフケアを6つ紹介します。

お風呂でのリラックスする

血流を促すため、夏でも39度前後のお湯に全身つかりましょう。5分程度の短時間でも肩までしっかりお湯につかることで内臓から温まり、全身の血流が良くなります。

忙しくて入浴する時間がない場合は、足だけを湯につける「足湯」や、手から肘までを温める「ひじ湯」といった部分浴だけでも、全身が温まります。

水分を摂る

水分補給が足りないと血液の循環が十分に行われず、血行不良を招きます。一度に多くの水分を摂取しても身体に蓄えられないため、起床時・食事中・間食時・入浴前後・就寝前などのタイミングでこまめに飲みましょう。

運動する

適度な運動は全身の血行を促進するだけでなく、肥満や生活習慣病などの予防・改善にもつながります。

ウォーキングなら運動が苦手な方や忙しい方も取り入れやすく、無理なく習慣化できるでしょう。ストレッチも一緒に行えば、血行促進の効果がさらに高まります。

ふくらはぎのマッサージをする

ふくらはぎは第2の心臓と呼ばれ、血液を心臓に押し戻すポンプのような働きがあります。

そのため、ふくらはぎを動かしたりマッサージしたりすることで全身の血行促進につながります。湯船につかりながらマッサージすると、より効果的です。

座りっぱなしを避ける

長時間の座りっぱなしで下半身の筋肉を動かさずにいると血流が低下し、血行不良につながります。

さらに血液中の中性脂肪の増加や善玉コレステロールの減少なども引き起こし、動脈硬化につながるとされています。

デスクワークやテレビ鑑賞、ゲームなどをする際は1時間に5分程度は立ち上がり、身体を動かしましょう。立ったり歩いたりすることでふくらはぎの筋肉が動き、血流を促せます。

きつい服や靴を避ける

補正下着やスキニージーンズなどで身体を締め付けると、全身の血行に影響を及ぼします。ハイヒールも足の血流を妨げ、血行不良を招きます。

できるだけゆったりした服装を選び、スニーカーやサンダルなど足を動かしやすい靴を着用しましょう。

まとめ

血行不良になると肩こりや関節痛、冷え、むくみ、疲労感などさまざまな症状を引き起こします。毎日短時間でもストレッチすることで血流が促され、血行不良による不調の改善につながります。また、日々の生活習慣を見直すことも大切です。血行を良くする食べ物や飲み物を摂取する、シャワー浴ではなく毎日湯船につかる、適度な運動を取り入れるなど、できることから少しずつ始めてみましょう。