そもそも「血行」とは?

血行とは、血液が体内を巡ることです。血液は、呼吸で取り込んだ酸素や食事から得た栄養素を身体のすみずみに届けると同時に、不要になった二酸化炭素や老廃物を回収する役割も担っています。

しかし、血行が悪くなると身体に必要な栄養や酸素が行き渡らず、老廃物が溜まり、さまざまな不調が現れやすくなります。

血行不良の主な原因

血行不良は、複数の要因が重なって起こることもあります。ここでは、血行不良の主な原因を解説します。

筋肉が硬くなっているため

動脈は、心臓の収縮によって送り出された血液の圧力を受け、ふくらんだり縮んだりしながら全身に血液を届けています。

一方、静脈は自力で血液を送り出す力がほとんどなく、主に足の筋肉の収縮や弛緩によって血液を心臓へ押し戻しています。

そのため、運動不足であったり、デスクワークで長時間同じ姿勢が続いたりすると、筋肉が硬くなって血液を心臓へ押し戻す力が低下し、血行不良を引き起こすのです。

水分が不足しているため

体内の水分が不足すると血液の濃度や粘度が高くなり、流れが悪くなって血行不良を引き起こします。

特に、汗をかきやすい夏や乾燥する冬は水分不足に陥りやすいため、注意が必要です。

食生活が乱れているため

食生活の乱れも、血行不良の原因のひとつです。

脂質や糖質の多い食事を続けていると、血液中のコレステロールや中性脂肪の濃度が上がり、血液がドロドロになります。その結果、動脈硬化を招き、血流の悪化だけでなく血栓による血管の詰まりも引き起こしかねません。

また、栄養素の不足も血行不良につながります。例えば、血管の健康を保つビタミンEが不足すると、末梢の血流が滞りやすくなり、頭痛や冷え、肩こりといった症状が現れることがあります。

さらに、糖質の代謝に必要なビタミンB1が足りなくなると、エネルギー不足による疲労を招きがちです。深刻なビタミンB1不足は心臓のポンプ機能を低下させ、心不全を引き起こすおそれもあります。

衣類で締め付けられているため

スキニーパンツや補正下着、タイトなベルトなど身体を強く締めつける衣服は血管を圧迫し、血流を妨げる可能性があります。身体が長時間締め付けられると、さらに血流が悪化し、冷えやむくみが慢性化するおそれもあります。

血行不良が招く身体の不調

血液の巡りが悪くなると、全身にさまざまな不調が現れます。ここでは、血行不良によって引き起こされる代表的な症状を紹介します。

身体の冷え

血液は酸素や栄養を運ぶだけでなく、体内でつくられた熱を全身に伝え、身体を温める役割も担っています。血流が良ければ身体の隅々まで温かさが行き渡りますが、血行が悪くなると熱が十分に運ばれず、手足や下半身など身体の末端が冷えやすくなるのです。

冷えは肩こりや便秘、下痢、不眠、疲労感、気分の落ち込みなど、さまざまな不調に関係しているといわれています。

肩こりや腰痛

肩こりや腰痛も、血行不良によって引き起こされる不調のひとつです。デスクワークで長時間同じ姿勢を続けたり、猫背や前かがみなどの悪い姿勢をとり続けたりすると、首や肩、腰まわりの血流が滞りやすくなります。その結果、筋肉が緊張して硬くなり、肩こりや腰痛につながります。

運動不足やストレス、冷房による冷えも、肩こりや腰痛を引き起こす要因のひとつです。

肩こりのセルフチェック方法については、以下の記事で詳しく紹介しています。

「【肩こり】セルフチェック方法とは?肩こりの予防策や改善方法も紹介」

目の疲れ

PC・スマートフォンの画面や書類など近くの物を長時間見ると、目の筋肉が緊張した状態が続きます。その結果、血流が悪くなり、眼精疲労を招きます。

眼精疲労は目のかすみや痛み、充血、ドライアイなどの症状だけでなく、頭痛や肩こり、吐き気、不眠など全身症状を伴う場合もあるため、早めのケアが重要です。

身体のむくみ

血流が悪くなると、体内で不要な水分がスムーズに排出されにくくなります。その結果、ふくらはぎや足首、顔など心臓から遠い部位に水分が溜まり、むくみが生じやすくなります。

むくみが慢性化すると血行がさらに悪化し、別の不調を引き起こす可能性もあります。

むくみの原因については、以下の記事で詳しく紹介しています。

「むくみの原因はコレだった!改善のためのストレッチ5選も紹介」

肌トラブル

肌は、新しい細胞が生まれて古い細胞が剥がれ落ちる「ターンオーバー」を一定の周期で繰り返しています。しかし、血行が悪くなると肌の細胞に必要な酸素や栄養が行き届かなくなり、ターンオーバーの周期が乱れやすくなります。その結果、くすみや乾燥、シミ、シワ、吹き出物など、さまざまな肌トラブルを招きがちです。

血行不良によって目の下にクマができると顔全体が疲れて見えたり、不健康な印象を与えたりすることもあります。

血管の病気

血行不良を放っておくと、血管の病気につながるおそれもあります。体調不良にとどまらず、命に関わるケースもあるため注意が必要です。ここでは、血行不良に関連する代表的な血管の病気について解説します。

エコノミークラス症候群

エコノミークラス症候群(深部静脈血栓症)とは、主に脚の静脈内に血栓(血のかたまり)ができ、血管が詰まってしまう病気です。食事や水分を十分に摂らずに、飛行機や車などの狭い座席で長時間足を動かさずにいると、血流が滞りやすくなり、発症リスクが高まります。

できた血栓が剥がれて血流に乗り、肺へ流れ込むと「急性肺血栓塞栓症」を引き起こし、命に関わる危険性もあります。突然の呼吸困難や胸の痛み、背中の痛み、冷や汗などの症状が起こった場合は、すぐに救急車を呼びましょう。

下肢静脈瘤

下肢静脈瘤(かしじょうみゃくりゅう)とは、足の静脈がふくらみ、こぶ状に浮き出て見える病気です。静脈の逆流を防ぐ静脈弁が壊れ、血液が溜まることで発症します。命に関わる病気ではありませんが、発症すると足のむくみやだるさ、痛み、かゆみ、こむら返りなどさまざまな症状が起こります。

静脈弁が壊れる原因は、加齢に伴う筋力低下や運動不足、長時間の立ち仕事のほか、妊娠や出産などがあげられます。

血行不良を改善する方法

血行不良は、日々の生活習慣を見直すことで改善が期待できます。ここでは、血行を良くするためのセルフケアを5つ紹介します。

適度に身体を動かす

下半身は特に血流が滞りがちですが、筋肉を動かすことで血液が心臓へ押し戻され、全身の血流がスムーズになります。デスクワーク中は30分に1回は立ち上がり、歩いたり軽いストレッチしたりして血行を促進させましょう。

特にふくらはぎは「第2の心臓」とも呼ばれ、脚に流れた血液を重力に逆らって押し上げる重要な役割を担っています。血行不良が気になる方は、ふくらはぎを意識的に動かしたり鍛えたりするのがおすすめです。

さらに、ウォーキングやジョギング、サイクリングなどの軽い有酸素運動を、1回30分以上・週3~4回ほど行うと、血行の促進はもちろん動脈硬化の改善や予防にもつながります。

全身のストレッチ

ここでは、全身の血流を改善するストレッチを紹介します。以下のストレッチを連続して行うことにより、血行が促進されやすくなります。

・仰向けで膝を抱えるストレッチ

1.仰向けになって膝を伸ばし、目を閉じて全身の力を抜く

2.リラックスし、鼻から息を吸い、口からゆっくり吐く(数回繰り返す)

3.目を開け、手で右膝を抱えてお腹に引き寄せる(数回呼吸を続ける)

4.右脚を天井に向かって伸ばし、膝裏を両手で抱え、脚をお腹に引き寄せる(数回呼吸を続ける)

5.左脚も3~4と同様にストレッチする

・片膝をひねるストレッチ

1.仰向けの状態で右膝を曲げてお腹に引き寄せ、右脚を左側にひねる(顔は右側に向ける)

2.左膝を曲げてお腹に引き寄せ、左脚を右側にひねる(顔は左側に向ける)

3.両膝を曲げ、両膝で抱えながらお腹に近づける

4.仰向けの状態に戻り、呼吸に意識を集中させる

・両膝をひねるストレッチ

1.仰向けの状態で両膝を立て、両手は横に広げる

2.両膝を右側に倒し、顔を左側に向ける

3.両膝を左側に倒し、顔を右側に向ける

・脚全体を動かすストレッチ

1.仰向けの状態で両脚と両手を浮かせ、ブラブラと動かす

2.手を床につけ、かかとをお尻につけるように左右交互に動かす

・前屈のストレッチ

1.あぐらの状態で両方の足の裏を合わせて両手で足首をつかむ

2.息を吸い、吐きながら前屈する(無理のない範囲で股関節を伸ばす)

3.上体を起こし、もう一度前屈する

4.両脚を前方に伸ばして前屈する(無理のない範囲で足の裏や指先をつかむ)

5.上体を起こし、もう一度前屈する

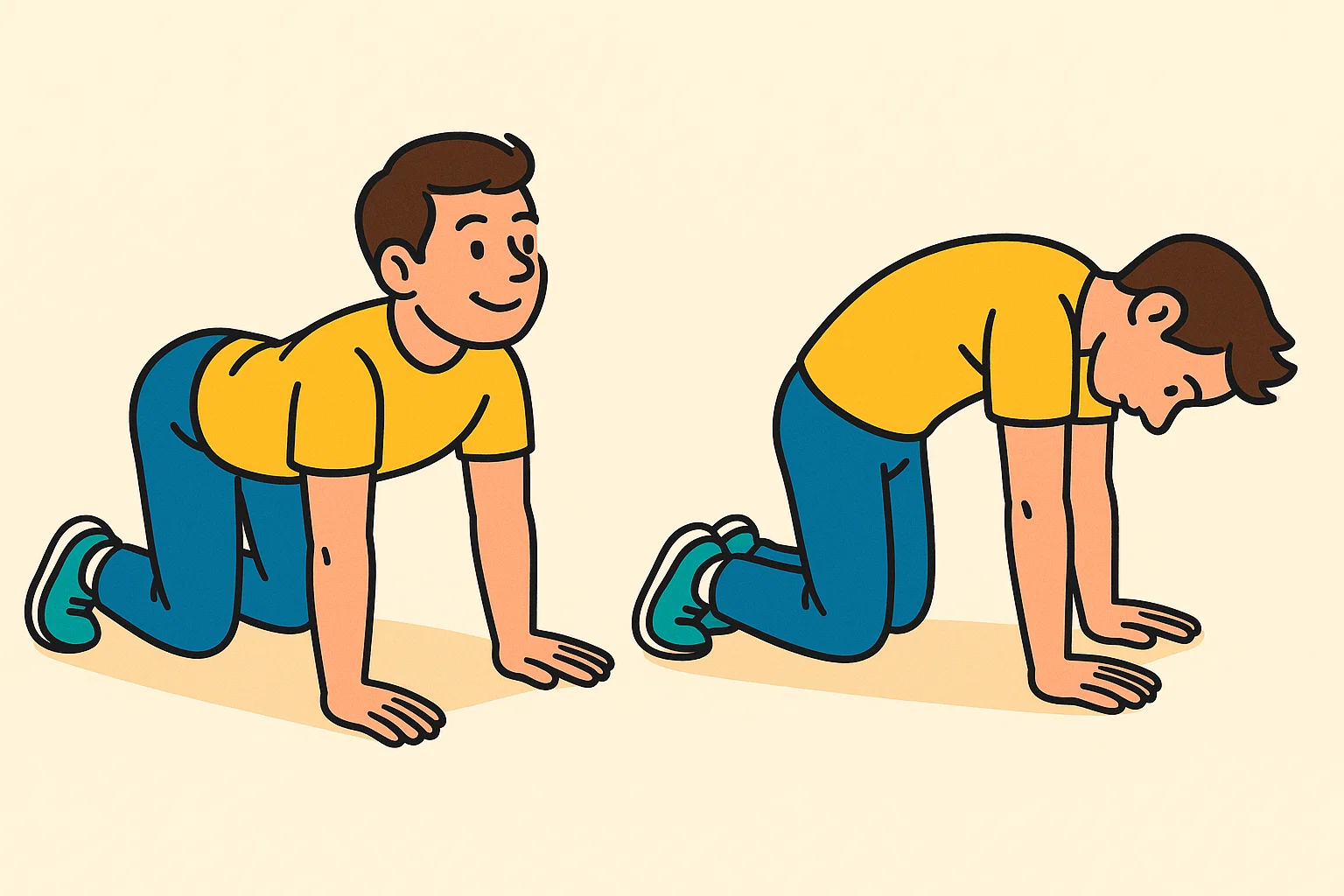

・キャットアンドカウ

1.四つん這いになり、おへそを見るようにして背中を丸める

2.目線を天井に向け、お尻を突き出す

3.1~2をもう一度繰り返す

ストレッチ中はゆっくり呼吸を続け、筋肉が伸びていることを意識しながら行いましょう。

ふくらはぎを集中的にストレッチしたい方は、こちらの記事を参考にしてみてください。

「ヒラメ筋をストレッチ!ふくらはぎをすっきりさせる方法」

水分をこまめに補給する

水分が不足すると血液の粘度が高まり、血流の悪化を招きます。日頃からこまめな水分補給を心がけましょう。

特に運動後や入浴後は体内の水分が失われやすいため、意識的な水分補給が必要です。1日の水分摂取量は、体重1kgに対して30mlが目安です。

ビタミンEを摂取する

ビタミンEは、血管の健康を保ち、血液の流れをスムーズにする作用があります。ビタミンEはひまわり油やアーモンド、落花生などに多く含まれているため、積極的に摂取しましょう。

食事から十分に摂取することが難しい場合は、ビタミンEを含むサプリメントの利用も選択肢のひとつです。

ゆとりのある服装を選ぶ

血行を良くするためには、身体を締めつける服やきつい靴の着用を避けることが大切です。

特に、デスクワークや、飛行機・車などで長距離移動する際は、ゆったりとした服装を選びましょう。

湯船にゆっくりとつかる

シャワー浴で済ませず、湯船にゆっくりつかることで血流が良くなります。40℃前後のお湯に10~15分程度つかると血管が拡張し、全身に血液が巡りやすくなります。

また、温浴によって血流が活性化されることで、筋肉の緊張がほぐれ、疲労回復やリラックス効果も期待できます。

副交感神経が優位になれば心身が落ち着き、寝つきが良くなるなど、睡眠の質を高める効果もあります。

まとめ

血行不良の原因は、筋肉のこわばりや水分不足、食生活の乱れ、締め付けの強い服装などがあげられます。血液の巡りが悪くなると冷えや肩こり、むくみ、肌トラブルなどの不調だけでなく、血管の病気につながる可能性もあるため、早めのケアが重要です。

今回紹介した生活習慣の改善ポイントやストレッチも参考に、血行を促進するための対策を取り入れましょう。