整体で頭痛を改善することは可能?

頭痛は大きく「一次性頭痛」と「二次性頭痛」に分かれ、そのすべてが整体での施術が有効というわけではありません。整体での対応が可能とされる頭痛もあれば、医療機関での診察が必要となるケースもあります。

ここでは、頭痛の種類を紹介しつつ、整体での施術が有効とされるかどうかについて詳しく解説します。

一次性頭痛の場合

一次性頭痛とは、脳や身体に明らかな病気がないのに発生する慢性的な頭痛のことを指します。発症の原因は特定しにくいものの、筋肉の緊張や血流の悪化、脳血管の拡張や炎症が関係していると考えられています。

一次性頭痛は、「慢性頭痛」とも呼ばれているように、痛みが頻繁に発生するのが一般的です。そのため、日常生活に支障をきたすケースも珍しくありません。

一次性頭痛には、主に下記の3種類があります。

・緊張型頭痛

・片頭痛

・群発頭痛

それぞれの特徴をみていきましょう。

緊張型頭痛

緊張型頭痛は、日常生活の習慣や姿勢の悪化によって血流が悪くなることが原因で起こることが多い頭痛です。

下記のようなものが首や肩、背中の筋肉の緊張や血行不良を起こす原因になると考えられています。

・長時間のPC作業

・スマートフォン使用による姿勢不良

・首筋の筋力低下

・精神的なストレス

頭全体や後頭部が締め付けられるような鈍い痛みが生じるのが特徴です。めまいや眼精疲労などの症状をともなうこともあります。

緊張型頭痛は、整体での施術によって症状の緩和が期待される頭痛です。整体では筋肉の緊張をほぐし、血流を促進することで症状を和らげます。リラックス効果も期待できるため、慢性的な緊張型頭痛に悩む方にはおすすめです。

片頭痛

片頭痛については、明確な原因はわかっていないものの、脳の血管が急に拡張し、周囲の神経を刺激することで発生する頭痛と考えられています。

片頭痛を誘発する要素には、下記のようなものがあります。

・睡眠不足や寝過ぎ

・気圧の変化

・光や音による刺激

・疲労

・ストレス

片頭痛は、こめかみ周辺にズキズキと脈を打つような痛みがあるのが特徴です。頭痛以外にも、吐き気やめまいをともなったり、音や光に敏感になったりすることがあります。

整体では、自律神経のバランスを整えたり、首や肩の緊張をほぐしたりすることで片頭痛の症状の緩和を目指します。

ただし、片頭痛は刺激によって誘発されることがあるため、施術の刺激が影響して一時的に症状が悪化する可能性もあります。受ける際には、体調や症状の傾向を把握した上で、施術者と相談しながら無理のない範囲で行うことが大切です。

群発頭痛

群発頭痛は、一次性頭痛の中でも最も激しい痛みを伴うタイプです。原因は解明されていないものの、三叉神経の過剰な刺激、眼球周囲の血管の拡張や炎症などが関係していると考えられています。

目の奥に激しい痛み(目がえぐられるような痛み)が生じ、一定期間に集中して発生し、毎日決まった時間帯に起こるのが特徴です。数週間から数か月間、ほぼ毎日起こることもあります。

群発頭痛は医学的な治療が必要なケースが多く、整体での対応は難しいとされています。このタイプの頭痛で悩んでいる方は、一度神経内科や脳神経外科を受診すると良いでしょう。

二次性頭痛の場合

二次性頭痛は、脳や身体に特定の病気があることで引き起こされる頭痛です。突然、激しい頭痛が生じるため「急性頭痛」とも呼ばれ、放置すると命に関わることもあります。

二次性頭痛を引き起こす主な原因となる病気は、下記の通りです。

・くも膜下出血

・脳出血

・脳腫瘍

・髄膜炎 など

二次性頭痛は、整体では対応できません。頭痛とともに、強いめまいや吐き気、手足のしびれ、ろれつが回らないなどの症状がある場合は、すぐに医療機関を受診することが大切です。

特に、突然激しい頭痛に襲われた場合は、重大な疾患が隠れている可能性もあるため、迷わず救急車を呼びましょう。

整体以外で頭痛を改善するポイント・注意点

群発頭痛や二次性頭痛は医療機関を受診する必要がありますが、緊張型頭痛や片頭痛であれば日常生活の改善によって症状の軽減や予防が期待できます。

整体以外で頭痛を改善するポイントと、注意すべき点について詳しく解説します。

薬を飲み過ぎない

頭痛が起きると、頭痛薬を服用する方も多いのではないでしょうか。確かに薬を飲むことで一時的に痛みが軽減することがありますが、市販薬などを長時間使用し続けることは避けた方が良いとされています。

頭痛薬は、頭痛を引き起こす根本的な原因を取り除くものではないため、薬の効果が切れると痛みを繰り返すことがあります。

医療機関で処方された薬については、医師の指示に従って正しく服用することが大切です。一方で、自己判断で日常的な服用は避け、生活習慣の見直しや根本的な対策にも目を向けることが大切です。

長時間のスマートフォンやPCの使用を避ける

長時間のスマートフォンやPCの使用は、首や肩の緊張を引き起こし、頭痛の原因となることがあります。

特に緊張型頭痛や片頭痛はスマートフォンやPCの長時間使用で引き起こされる可能性があるので注意しましょう。

・緊張型頭痛:前かがみの姿勢が首や肩の筋肉を緊張させ、血流を悪化させる

・片頭痛:スマートフォンやPCの光が神経を刺激し、片頭痛を引き起こす可能性がある

スマートフォンやPCを使用する際はこまめに休憩を取り、首や肩のストレッチをするのがおすすめです。また、ディスプレイの位置を目の高さに調整すると、前かがみの姿勢を予防できます。

ストレスを発散する

ストレスは自律神経を乱し、筋肉の緊張を引き起こすことで頭痛の原因となります。特に、精神的ストレスがたまると緊張型頭痛や片頭痛が悪化することが多いです。

意識的にリラックスする時間を作り、ストレスはこまめに発散しましょう。おすすめのストレス発散方法は下記の通りです。

・深呼吸:副交感神経を刺激し、リラックス効果を高める

・入浴:38~39℃のぬるめのお湯につかると、血流を促進でき、リラックス効果も得られる

・軽い運動:軽い運動を行うと、気分転換になり、ネガティブな気分を発散させることができる

適度に身体を動かす

適度な運動は、血流を促進し、筋肉の緊張をほぐす効果が期待できます。 特に、肩こりや首こりが原因で起こる頭痛の予防につながります。

運動は、無理なく継続できることが大切です。激しい運動をする必要はなく、ウォーキングや軽めのジョギング、ストレッチなどを行うと良いでしょう。

ここでは、頭痛の軽減を目的としたおすすめのストレッチを2つ紹介します。

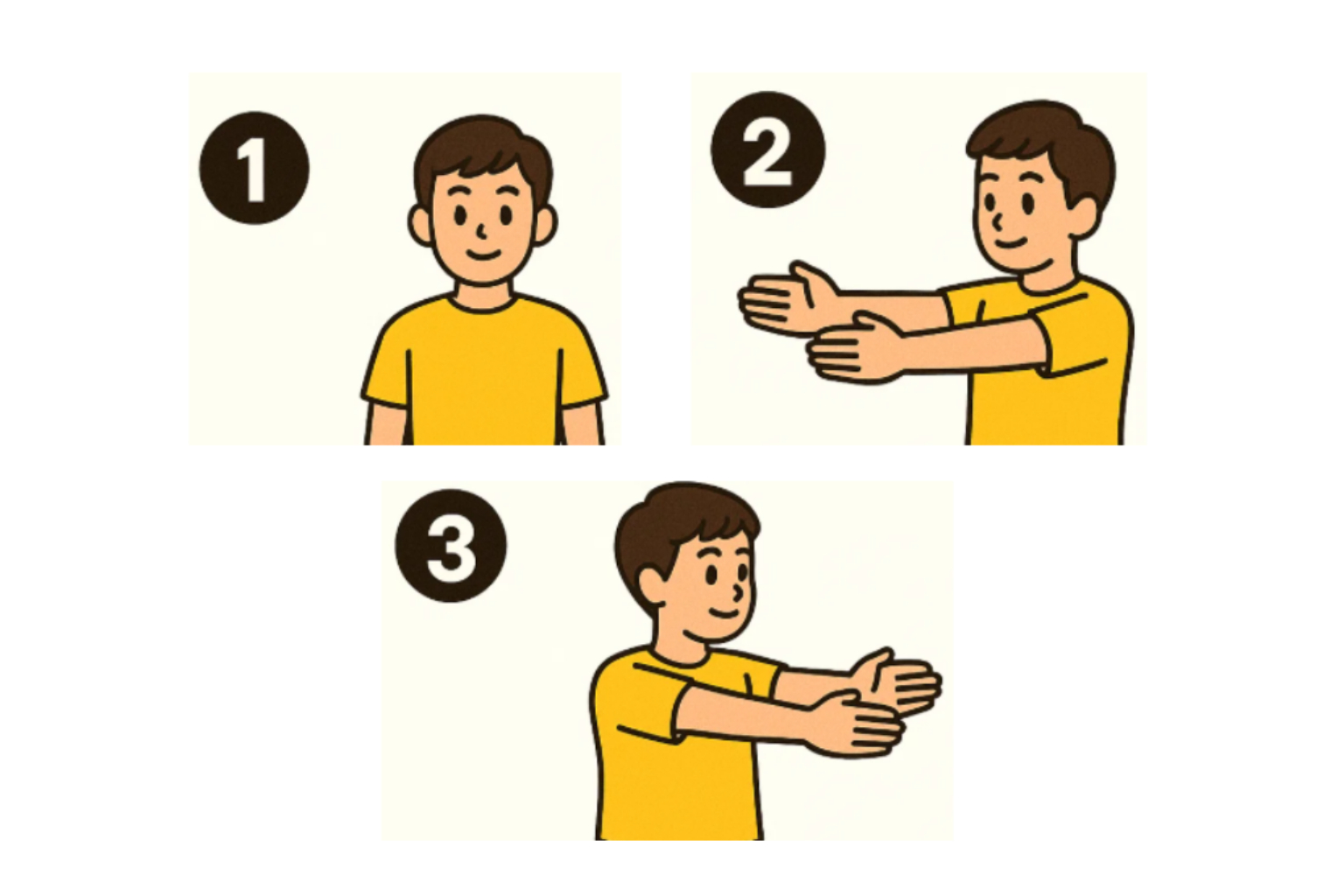

腕振り体操

腕振り体操は、頭と首を支えている筋肉をほぐし、血流を促進することで頭痛の軽減が期待できる体操です。

1.正面を向き、足を肩幅に開く

2.両腕を胸の前の位置まで持ち上げ、両肩を右に回転させる

3.元の姿勢に戻り、今度は左に回転させる

4.2~3を2分間繰り返す

顔は正面を向いたまま、肩を大きく回すのがポイントです。

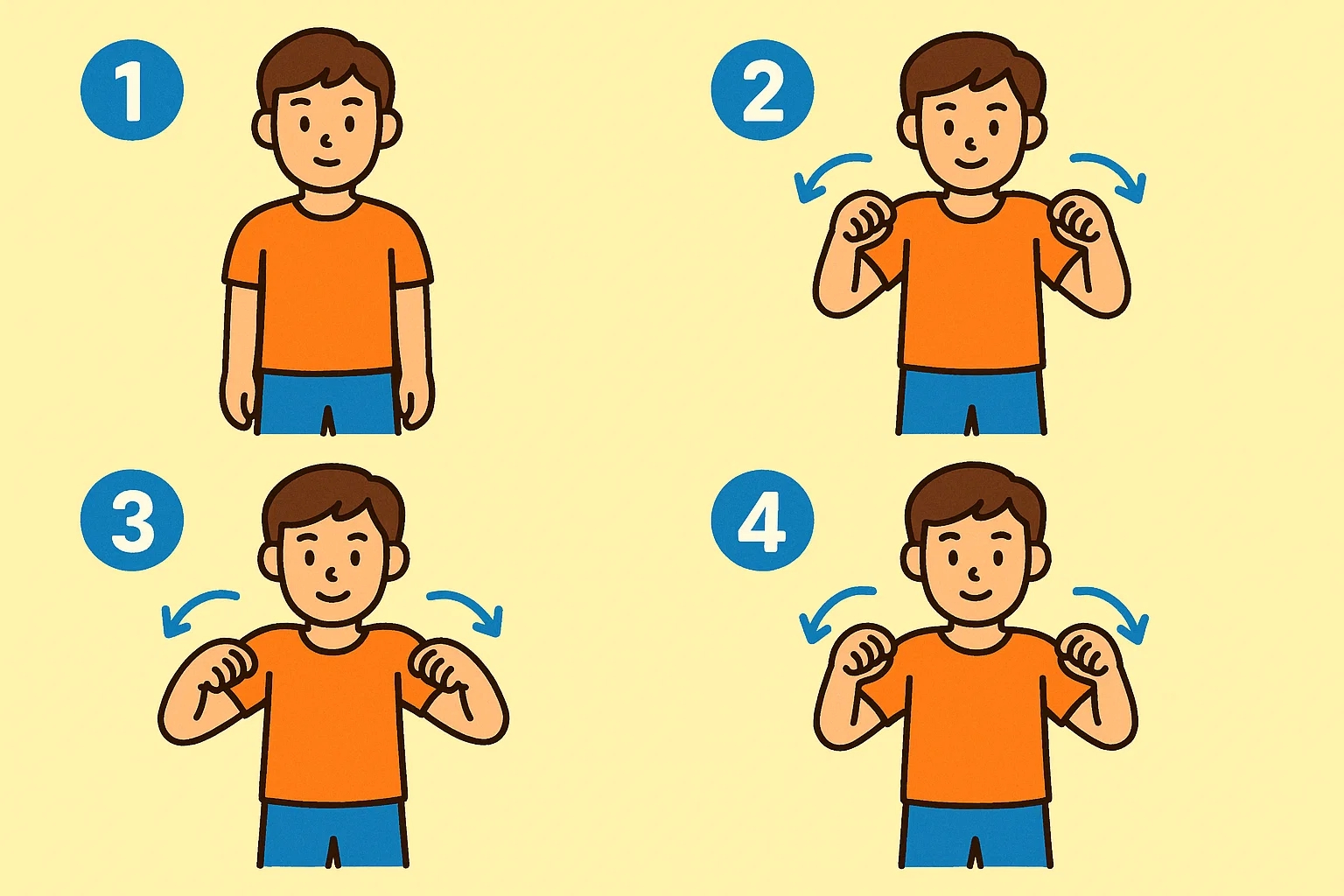

肩回し体操

肩回し体操は、肩と頭を支える筋肉のコリをほぐし、血流を良くすることで頭痛を予防する体操です。

1.正面を向き、足を肩幅に開く

2.肘を軽く曲げ、両肩を内側に回す(前回し)

3.続いて、両肩を外側に回す(後ろ回し)

4.2~3を6回ずつ繰り返す

肩をしっかり回すよう意識し、腕ではなく肩を動かしましょう。前に回すときはリュックを背負うイメージ、後ろに回すときは上着を脱ぐイメージで行うと効果的です。

姿勢を正す

姿勢の悪さは、肩や首の筋肉に負担をかけ、緊張型頭痛の原因になります。特に、猫背やストレートネックになっている方は要注意です。

悪い姿勢はクセになっていることが多いため、普段から背筋を伸ばして正しい姿勢を意識するようおすすめします。

食事を工夫する

食事の内容を工夫することで、頭痛の予防・改善につながります。栄養バランスのとれた食事を1日3食、規則正しくとることが重要です。

特に、片頭痛は空腹時や脱水時に起こりやすいとされているため、下記の点に注意しましょう。

・食事を抜かず、規則正しい食生活を心がける

・こまめに水分を補給する

また、下記の栄養素は頭痛に良いとされているため、意識的に摂るようおすすめします。

| 栄養素 | 食材の例 |

| ビタミンB2 | 鮭、卵、豆類、バナナ、アーモンド |

| マグネシウム | 豆腐、そば、海苔、干しエビ、切り干し大根 |

マグネシウムはカルシウムと一緒に摂ると吸収率が向上します。摂取する際は、乳製品や小魚と組み合わせると良いでしょう。

頭痛に効く食べ物については、下記の記事で詳しく解説しています。

「頭痛に効く食べ物7選!効果的な栄養素や食生活のポイントも解説」

頭痛に効果的なツボを押す

頭痛がひどいとき、特定のツボを刺激すると症状が緩和される場合があります。道具もいらず、いつでもできるため気になるときにやってみましょう。

<ツボ押しのポイント>

・親指や手のひらで、気持ちが良いと感じる程度の強さで押す

・息を吐きながら押し、吸いながら力を抜く

・手指以外にも、テニスボールやヨガボールを使って刺激するのも効果的

<ツボ押しを避けるべきタイミング>

・押したい部分に腫れや痛み、熱があるとき

・入浴の直前・直後

・食事の前後1時間

・お酒を飲んだ後

緊張型頭痛と片頭痛に効果的なツボをそれぞれ紹介します。

緊張型頭痛に効くツボ

緊張型頭痛の緩和に効果的なツボは、下記の通りです。

| ツボ | ツボの位置 |

| 百会(ひゃくえ) | 両耳を結んだ線と鼻の延長線が交わる頭頂部 |

| 風池(ふうち) | 耳の後ろの骨と、後頭部のくぼみの中間 |

| 天柱(てんちゅう) | 後頭部の髪の生え際付近の、首の骨の外側にあるくぼみ |

| 肩井(けんせい) | 首の付け根と肩先の真ん中 |

片頭痛に効くツボ

片頭痛に効果的なツボは、下記の通りです。

| ツボ | ツボの位置 |

| 合谷(ごうこく) | 手の甲の親指と人差し指の骨が交わる部分から少し人差し指寄り |

| 崑崙(こんろん) | 外くるぶしとアキレス腱の間にあるくぼみ部分 |

| 足臨泣(あしりんきゅう) | 足の小指と薬指の付け根 |

| 手三里(てさんり) | ひじを曲げたときにできるシワから手首に向かって指3本分の位置 |

まとめ

頭痛には、慢性的な「一次性頭痛」と病気が原因で起きる「二次性頭痛」があります。

一次性頭痛であれば、整体や生活習慣の改善で症状の緩和が期待できます。しかし、二次性頭痛については、放置すると危険な場合があるため、早急に医療機関を受診することが大切です。

慢性的な頭痛に悩まされているなら、整体を活用するだけでなく、生活習慣を見直しましょう。

今回紹介した運動・食事・ストレス対策などを実践し、頭痛の予防・改善に取り組んでみてください。