「冷え」はやっかいな症状

冷えとは、身体の一部分が温まらず、常に冷たさを感じる状態をいいます。外気温が下がる冬だけでなく、暑い季節でも手足や上腕部などが温まらないと感じているなら、冷え性(冷え症)を疑いましょう。

冷えは肩こりや腰痛をはじめとする身体のコリ、頭痛、めまい、下腹部痛、不眠症など、さまざまな不調を引き起こす要因です。身体が冷えると自律神経の働きが乱れ、交感神経が優位になります。その結果、全身の血液の流れが滞り内臓機能や免疫力が低下して、不調を感じやすくなるのです。

一般的に、冷えを感じやすいのは筋肉量が少ない女性や高齢者です。しかし、近年は冷え性に悩む男性や小さな子どもが増えていて、油断できません。

冷えの症状には、大きく分けて4つのタイプがあります。なかには複数の症状が現れるケースもありますが、冷えはタイプごとに原因や取るべき対策が異なります。まずは、自分の冷えがどのタイプにあてはまるか、しっかり見極めましょう。

<冷えの4つのタイプ>

・四肢末端型

手足の末端が冷えるタイプで、10~20代の女性に多い。

過度なダイエットや栄養不足が主な原因で、食生活の改善が必要。

・下半身型

腰から下が冷えるタイプで、男女を問わず30代以降の中高年やデスクワーカーに多い。

姿勢の悪さや、長時間座り続けることで下半身に血行不良が起きている状態。

・内臓型

手足は温かいまま内臓が冷えるタイプで、30代以降のぽっちゃり型の女性に多い。

自律神経の乱れから内臓に血液が行き届かないのが原因で、下痢や倦怠感などをともなう。

・全身型

基礎代謝の低下により全体が冷えるタイプで、若者や高齢者に多い。

不摂生や食事量の不足が原因で引き起こされる。

「冷え」を緩和するツボ8選

身体の冷えを和らげるには、ツボ押しが有効です。身体を温める効果が期待できる、下記のツボを刺激しましょう。

・労宮

・合谷

・関元

・湧泉

・命門・腎兪

・三陰交

・八風

ここからは、それぞれのツボの位置や刺激の仕方、作用を紹介します。

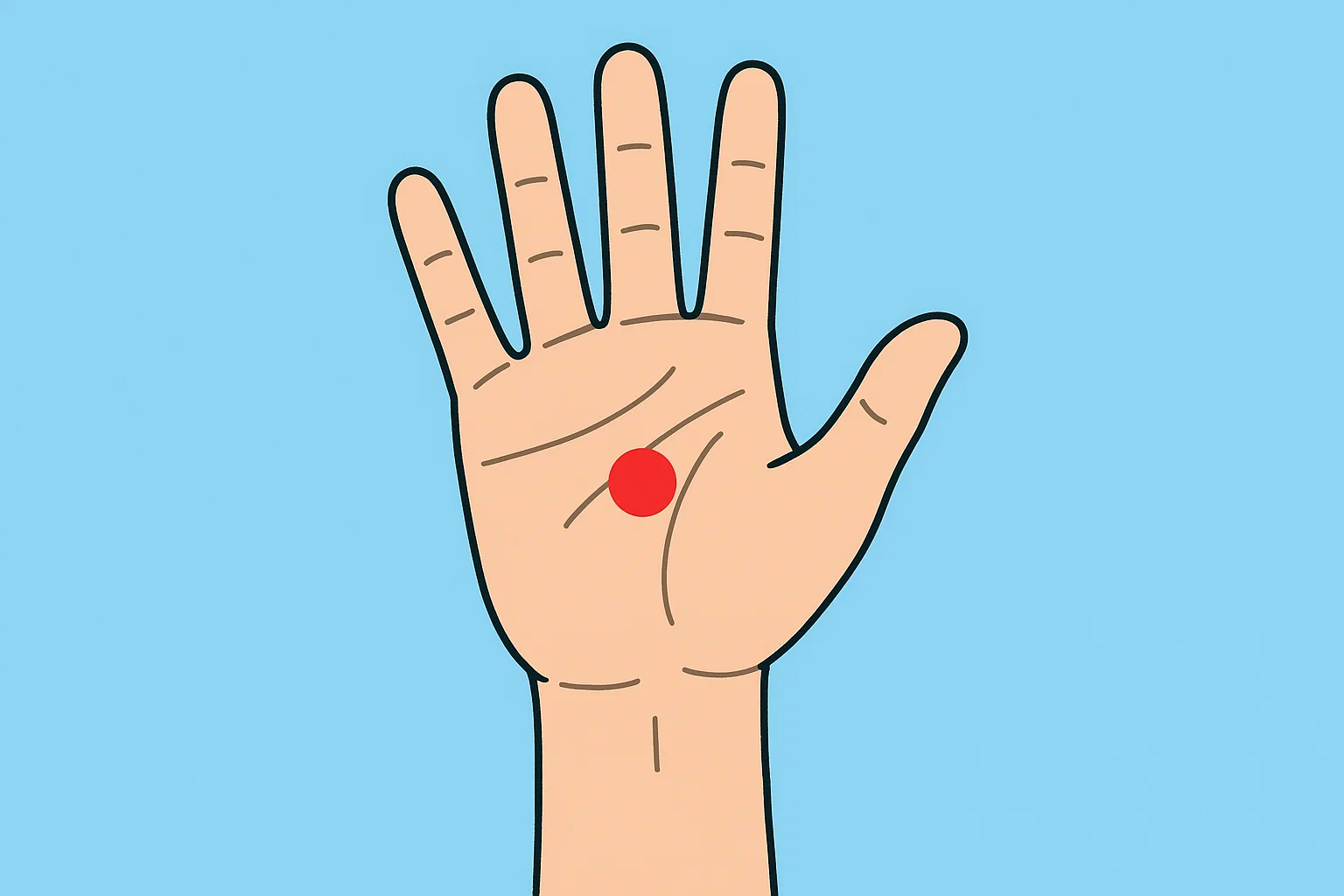

労宮(ろうきゅう)

1.ツボの位置

労宮は手のひらの中央、やや凹んだ部分にあります。こぶしを握ったときに、中指があたる場所が目安です。

2.ツボの押し方

反対の手の親指を使って、5秒ほど強く押し込みましょう。

3.作用

自律神経の働きを調整する作用があるツボです。上半身の血行を促進し、身体の冷えやだるさを和らげるとされています。

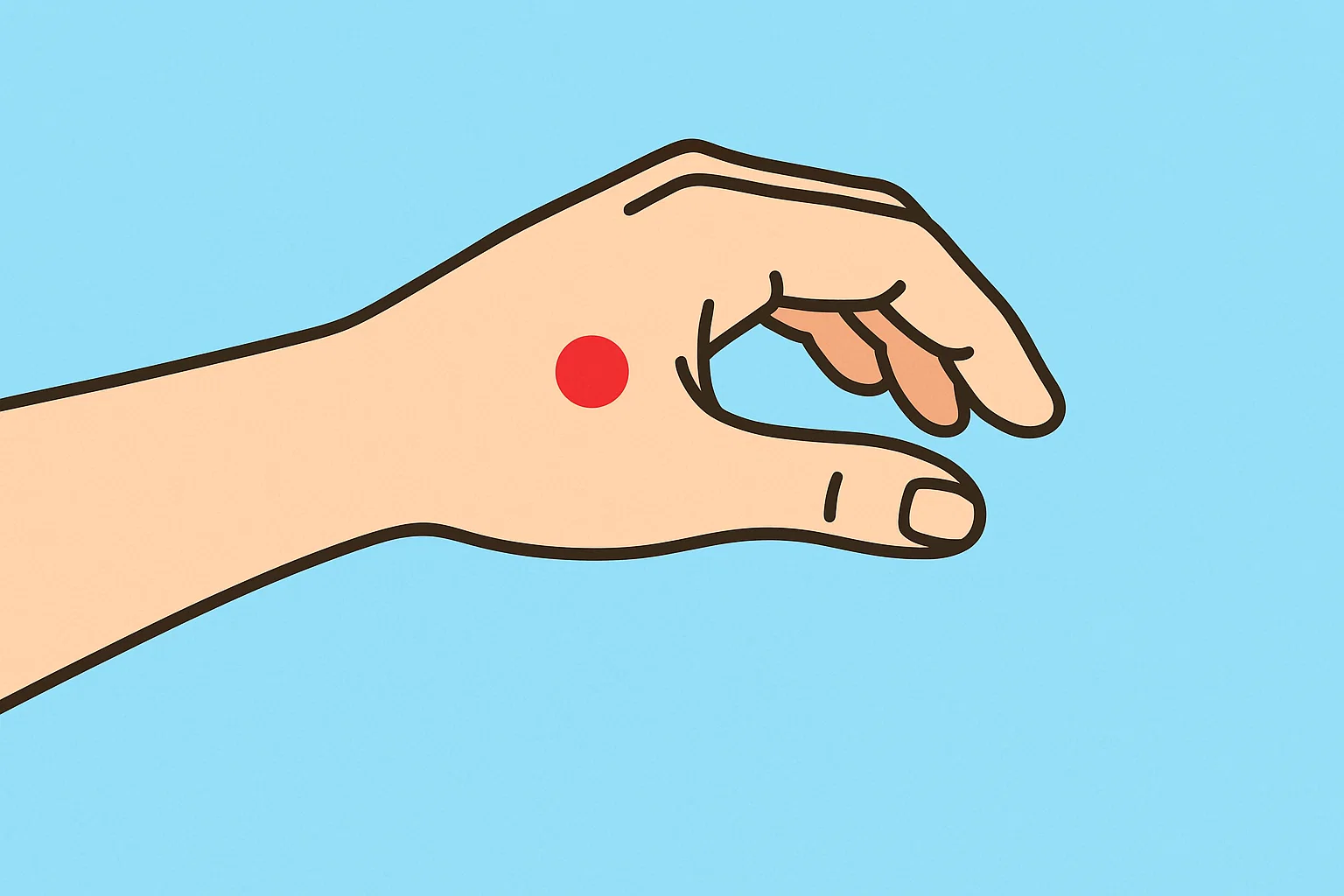

合谷(ごうこく)

1.ツボの位置

合谷は手のひらの甲側、親指の付け根と人差し指の付け根の間にあるツボです。手を広げたときに、やや人さし指寄りのへこみを目安に探しましょう。

2.ツボの押し方

反対側の手の親指を甲側のツボにあて、手のひら側に残りの4本の指を添えてはさむように刺激します。5秒程度強く押し込んでください。

3.作用

自律神経を整える働きがあり、冷えによる身体のコリ、頭痛やストレスなどを和らげるとされています。

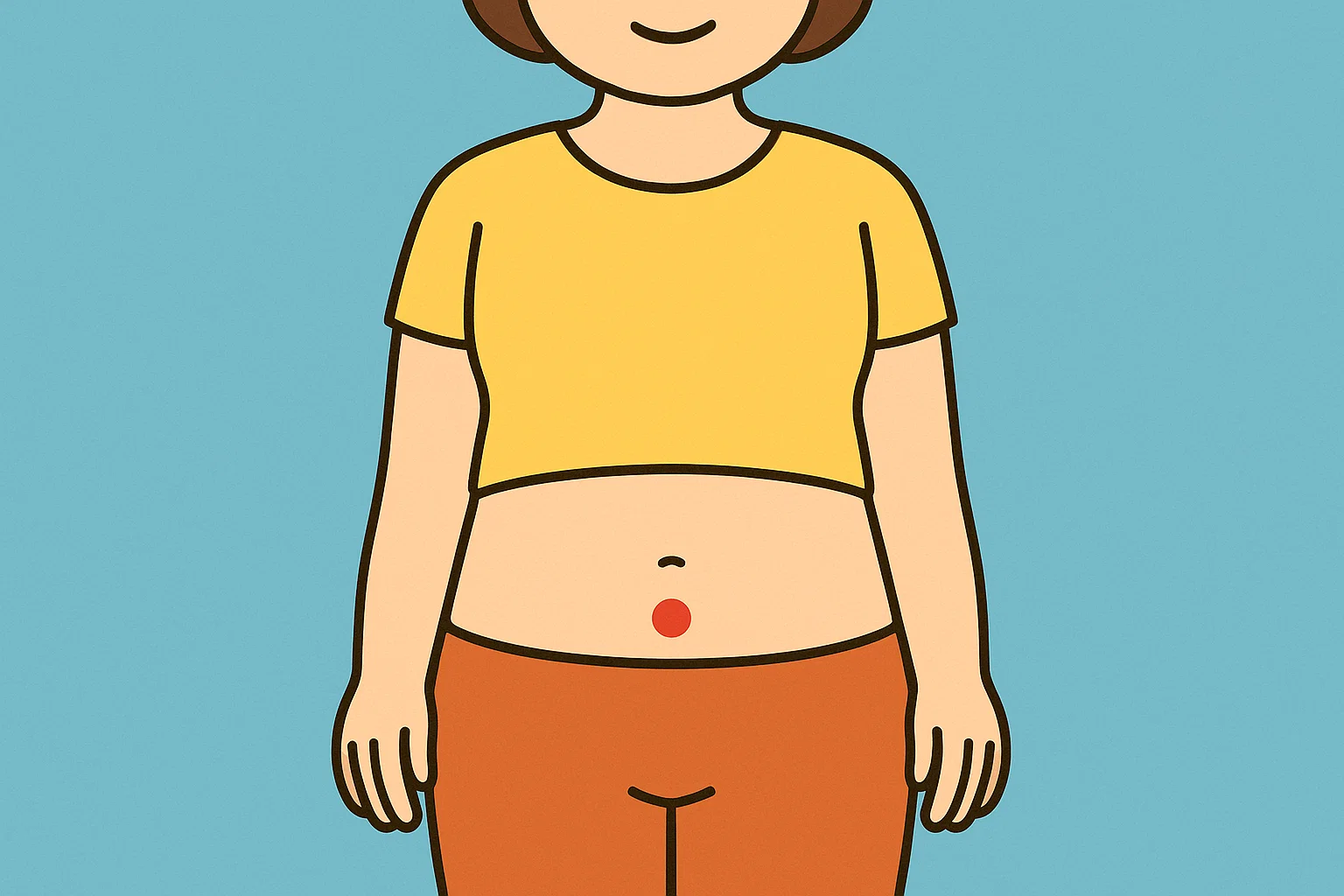

関元(かんげん)

1.ツボの位置

関元はお腹のへその下、指4本分離れた位置にあるツボです。「丹田(たんでん)」とも呼ばれます。

2.ツボの押し方

手のひらでツボ全体を押えて、ゆっくり5秒かけて押し込みましょう。関元のまわりには重要なツボが集まっているため、強く押さず、気持ち良いと感じる程度に刺激してください。

3.作用

身体が冷えて寝つけないときにおすすめのツボです。血流を促し、利尿を促進する働きもあるとされています。

湧泉(ゆうせん)

1.ツボの位置

足の裏、指を曲げてできる凹みにあるツボです。足の指の人差し指と中指の付け根の間を探してください。

2.ツボの押し方

両手の親指の腹をツボにあてて、強めに押し込みましょう。数秒押し込み、離すのを3回繰り返してください。

3.作用

血行を促進して身体を温める働きがあり、足元の冷えに有効とされています。月経による冷えやのぼせにも効果的です。

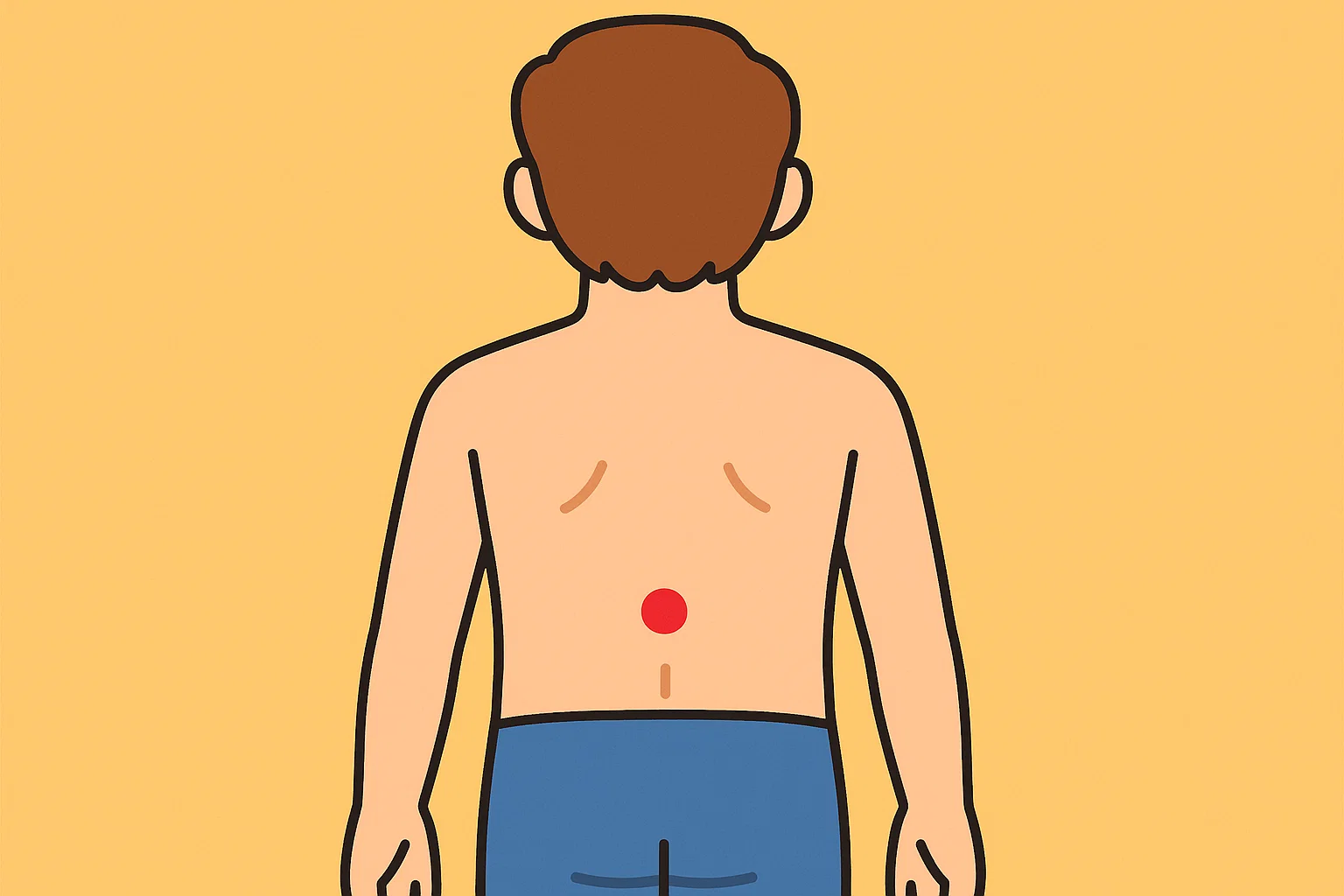

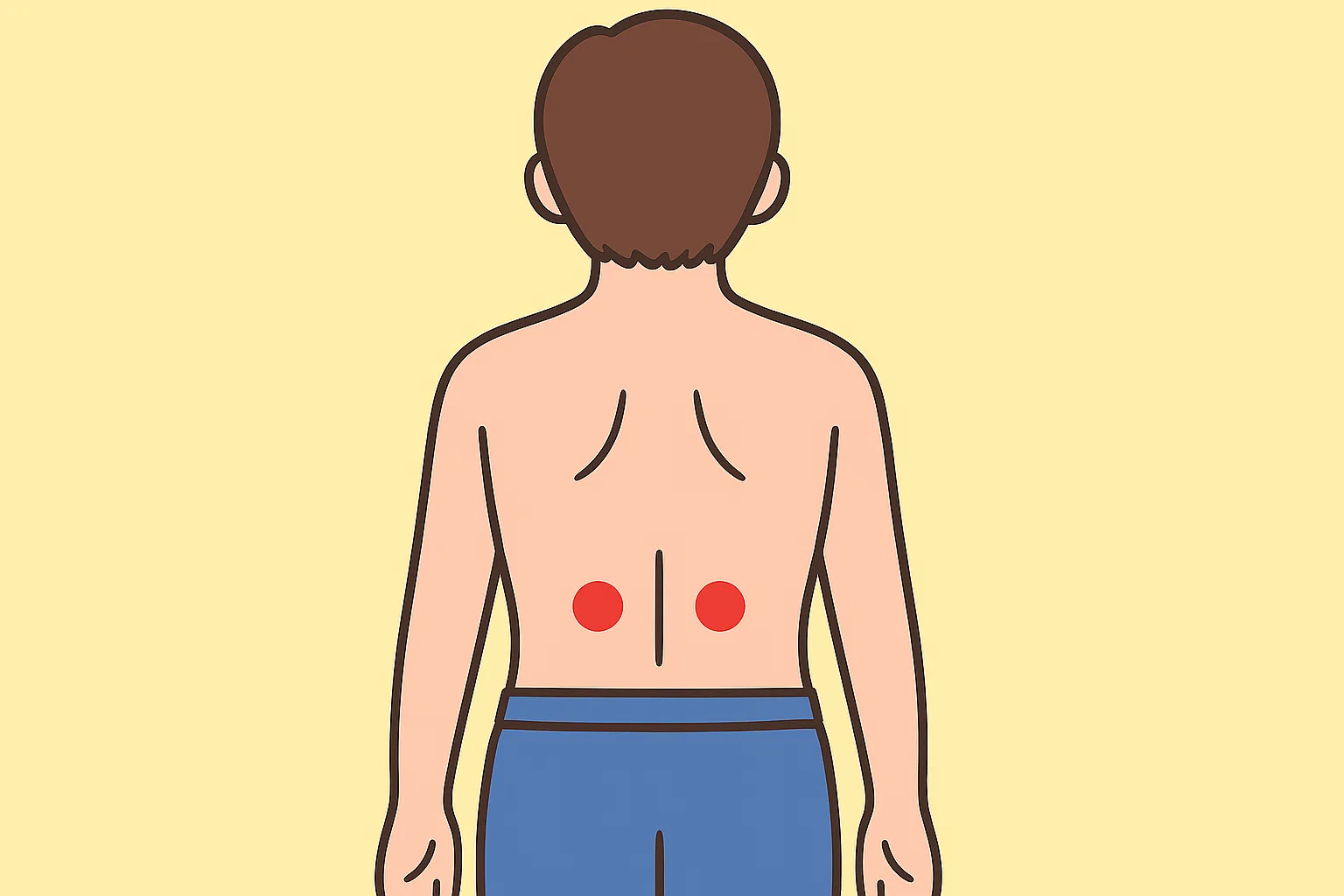

命門(めいもん)・腎兪(じんゆ)

1.ツボの位置

命門・腎兪とも、背中の腰まわりにあるツボです。命門は背骨の上、ちょうどへその裏側にあたる位置にあります。腎兪は背骨の左右に2つあり、命門から外側に指2本分離れた場所にあります。

2.ツボの押し方

指で刺激するのが難しいため、命門と腎兪を覆うように下着の上からカイロを貼り、温熱で刺激するのが効果的です。

3.作用

下腹部や腰の冷えを和らげる働きがあるとされ、むくみや腰痛がつらいときに刺激するのもおすすめです。

三陰交(さんいんこう)

1.ツボの位置

両足の内側、くるぶしの骨の指4本分上にあるツボです。手で触ってみて、骨と筋肉の境目を探してください。

2.ツボの押し方

両手の親指をツボの上に重ねて、息を吐きながら5秒程度押しましょう。押して、離すのを3回繰り返してください。

3.作用

足元の血行を促進して、冷えを和らげる働きがあるとされています。

八風(はっぷう)

1.ツボの位置

足の甲側、指の付け根部分にあるツボです。親指から小指までの指の間に、片足4つ、両足で8つのツボがあります。

2.ツボの押し方

それぞれのツボを手の親指と人差し指ではさみ、強めに押し込みましょう。足の裏から指の間に手の指を差し込み、そのまま握って足首をグルグル動かせば、片足4つのツボをまとめて刺激できます。

3.作用

血流を促し、足元の冷えを和らげる働きがあります。足元が冷えて眠れないときにもおすすめです。

冷え性のセルフケア

身体の冷えは、慢性的な症状です。日頃の生活習慣も見直して、身体を冷やさないよう工夫しましょう。

自宅でできる冷え性対策は、下記の通りです。

・ストレスをコントロールする

・湯船につかる

・筋トレをする

・身体を温める食材を摂る

それぞれを詳しく解説します。

ストレスをコントロールする

身体の冷えを感じている方は、ストレスを上手にコントロールする必要があります。ストレスは自律神経の働きを乱し、血行を滞らせて冷えを招く要因です。働き世代の冷えの約8割は、ストレスや生活習慣に起因する自律神経の乱れが原因ともいわれています。

趣味の時間を持つ、スポーツに取り組む、カラオケで大声を出すなど、自分なりのストレス発散法を見つけましょう。ストレスコントロールに役立つツボを刺激するのもおすすめです。

湯船につかる

冷えを防ぐには、湯船につかって身体を温めるのが効果的です。湯温はぬるめに設定し、半身浴でゆっくりお風呂に入りましょう。半身浴で下半身を集中的に温めると、血行が良くなり冷えを和らげる効果が期待できます。

そのほか、熱いお湯と冷水を交互に浴びる「温冷交代浴」も冷え性対策に有効です。半身浴で熱いお湯につかった後は、湯船から出て手足に冷水をかけて血行を促しましょう。5回程度繰り返すと温冷の刺激で血管が拡張と収縮を繰り返し、滞っていた血液が動き出します。

入浴は心地良く、心身をリラックスに導きストレスを和らげる働きも期待できます。下半身の冷えが気になる場合は、湯船に入りながらふくらはぎをマッサージしても良いでしょう。

筋トレをする

運動不足も冷えを招く要因のため、筋トレで身体を動かしましょう。特に、大きな筋肉が集中する下半身の筋トレがおすすめです。熱をつくり出す筋肉が増えて、冷えを防ぐのに役立ちます。

忙しさから習慣的に運動するのが難しい場合は、通勤や買い物に出かける際に歩幅を少し大きくして速めに歩きましょう。股関節を大きく動かして歩くことで、下半身の血行促進につながります。心拍数も上がって血液の巡りも良くなり、身体の冷えを防げます。

身体を温める食材を摂る

冷えを防ぐには、身体を温める食材を積極的に取り入れる必要があります。身体を温める食材はいくつかありますが、冷えが気になるときはシナモン(桂皮)やクローブ(丁子)、ナツメグなどのスパイスを活用してください。

スパイスは少量でもしっかり身体を温め、胃腸の働きもサポートするため優秀です。冷たいメニューや飲み物は冷えを招くためなるべく避けて、煮込み料理でしっかり身体を温めましょう。

まとめ

手足の冷えでつらいときには、身体を温める働きのあるツボ押しが有効です。難しい知識や道具不要で手軽に試せるので、ぜひ毎日の習慣に取り入れてください。

身体の冷えは、症状に応じて四肢末端型・下半身型・内臓型などをはじめにいくつかのタイプに分けられます。それぞれで原因やアプローチの仕方が異なるため、まずは自分のタイプをしっかり見極めて、家庭でできるセルフケア対策に取り組みましょう。

【関連記事】