反り腰の主な原因

反り腰とは、骨盤が過度に前傾している状態を指します。骨盤が前に倒れると、尾骨が後ろに出て前傾状態となるため、反り腰と呼ばれます。

反り腰になる原因は、さまざまです。主な原因として、下記の3つがあげられます。

・筋力・柔軟性の低下

・体型の変化

・ヒールの着用

腰の反りを改善するためには、腹筋や腸腰筋(ちょうようきん:腰と脚の付け根をつなぐ筋肉)など複数の筋肉による支えが必要です。筋力が低下したり筋肉の柔軟性が低下したりすると、骨盤を支え切れなくなり、反り腰となることがあります。

体型の急激な変化も、反り腰になる原因のひとつです。体重増加のほか、妊娠による体型の変化も骨盤を前傾させる要因となります。

ハイヒールを着用する機会が多い方も、注意が必要です。身体のバランスを取ろうとして、無意識に反り腰状態となっている可能性があります。

反り腰にヨガがおすすめな理由

反り腰には、骨盤の傾きのみならず、筋力の低下にも対処することが大切です。骨盤や骨格の傾きを整え、姿勢改善をサポートし、筋力アップにもつながる運動として、ヨガがおすすめです。

ヨガで行うポージングの中には、凝り固まって柔軟性が低下した筋肉や、普段使う機会の少ない筋肉へのアプローチが期待できる動きもあります。ポージングは血流を促進して、骨格の傾き改善や筋肉の柔軟性アップにつながるため、姿勢を良くしたい方に適しています。

ポージングの種類は、背中を伸ばしたり腰や肩をひねったりと、さまざまです。ポージングでバランス良く身体を動かすと、姿勢のみならず、骨盤のバランスを調整することや、反り腰の改善にも役立ちます。

反り腰改善におすすめのヨガポーズ

ヨガに反り腰の改善を求めるときは、ポージング選びに注意しましょう。すべてのポージングが、反り腰改善につながるわけではありません。

また、身体が硬い方は、無理にヨガを行わないことも大切です。反り腰に限らず、身体になんらかの不調が現れるおそれがあります。無理なくできる範囲で、ヨガを取り入れましょう。

ここでは、反り腰におすすめのヨガポーズを8つ紹介します。

猫と牛のポーズ(キャット&カウ)

名前の通り、猫と牛、2種類の動物を意識したポーズを交互に行うヨガです。2種類のポーズを交互に行うと、骨盤の前傾・後傾を繰り返すこととなり、周辺の硬くなった筋肉をほぐす効果が期待できます。

筋肉の柔軟性をアップさせることで、骨盤を正しい位置で支えるはたらきを促すうえ、上に乗っている背骨の動きもしなやかになります。

猫と牛のポーズの手順は、下記の通りです。

1.両手・両膝を床につける(四つん這いの体勢を取る)

2.つま先を立て、両手・両膝はそれぞれ肩・腰の真下にくるようにする

3.息を吐きながら、お尻(尾骨)を地面に向けるように背中を丸める

4.3の動きと同時に、両手で床を押しながら肩甲骨を広げて、お腹を見る

5.息を吸いながら、お尻(尾骨)を上げるように腰を反らせる

6.5の動きと同時に肩甲骨を寄せて、斜め上を見る

7.1~6のポーズを交互に繰り返す

手や首を痛めているときは、無理に行わないようにしましょう。猫と牛のポーズをとるときのポイントは、背中やお腹の動きではなく、骨盤を前傾・後傾させるように意識することです。

骨盤を前傾させるときは、お腹やお尻に無駄な力が入らないようにします。反対に後傾させるときは、お腹とお尻に力を入れて、しっかりと骨盤を動かすことが大切です。

合っせきのポーズ

合っせき(がっせき)とは、足裏同士を合わせるポーズのことです。「せき」は蹠と書き、足の裏を表します。ヨガの基礎的なポーズのひとつとしても知られています。

合っせきポーズの特徴は、股関節を開いて座るため、自動的に骨盤を立てた状態になることです。無理に背中を反らしたり難しい体勢をとったりする必要がなく、リラックスした状態でポージングできるメリットがあります。

合っせきポーズの手順は、下記の通りです。

1.床(マット)の上に座る

2.両足の裏を合わせて、かかとを身体のほうに引き寄せる

3.背筋を伸ばして、姿勢が崩れないようにしつつキープする

4.余裕がある場合は、背筋を伸ばしたまま上体を倒す

両足の裏を合わせた状態で座ると、バランスがとりにくくなる方もいます。倒れそうな場合は後ろに両手をつき、身体を支えても構いません。

余裕がある方のみ、足のポーズをキープしたままで上体を前に倒しましょう。骨盤周辺をほぐし、柔軟性を高める効果が期待できます。

半分の英雄座

半分の英雄座は、本来は両足を同時に行うポージングを、片足ずつ行う方法です。両足を同時に行う通常の英雄座よりも、初心者向きと言えます。

特徴は、ポージングによって大腿直筋(だいたいちょっきん:太ももの前面にある筋肉)と腸腰筋の両方にアプローチできることです。反り腰の方は、体重を支えるために大腿直筋が張って、腸腰筋も硬くなる傾向にあります。半分の英雄座で硬くなった筋肉をほぐして、前腿の張りをケアしましょう。

半分の英雄座の詳しい手順は、下記の通りです。

1.両足を伸ばしたまま座る(足は閉じておく)

2.片足を曲げて、お尻の外側にかかとを置く

3.肘をついて、上半身をゆっくり後ろに倒す

4.上半身を床へ完全に倒し、手を身体に沿って伸ばす

5.両腕を頭の上に上げて、互いの肘を掴むように組む

6.ゆったりと呼吸をしながら、ポーズをキープする

7.ゆっくり上半身を起こして、反対側の足を同じようにストレッチする

前腿が張っているときに行うと、痛みが出ることがあります。痛みを感じる場合は無理に上半身を最後まで倒さず、後ろに肘をついた状態でポーズをキープする方法がおすすめです。

筋肉がほぐれてポーズに慣れてから、完全に上半身を倒すようにしましょう。

スリーピングスワン(半分鳩のポーズ)

スリーピングスワンも、腸腰筋のストレッチにおすすめのポーズです。太腿裏にある3つの大きな筋肉(ハムストリングス)や梨状筋(りじょうきん:お尻の奥にある筋肉)のストレッチ効果も期待できるため、反り腰の改善だけでなく、脚の疲れ対策にも役立ちます。

スリーピングスワンの手順は、下記の通りです。

1.正座した状態で両手を前に出し、上半身を軽く前傾させる

2.片方の足を後ろに伸ばして、膝や足の甲を床につける

3.曲げたほうの足のつま先を内側に向け、かかとが股間の前にくるようにする

4.足の位置をキープしたまま、息を吐きながら上半身を倒す(肘を床につける)

5.ポーズをしばらくキープした後、息を吐きながらゆっくり上半身を起こす

6.足を入れ替えて反対側も同じように行う

ポージングするときのポイントは、左右の骨盤の高さを揃えるように意識することです。股関節や腿の筋肉を傷めているときは、行わないようにしましょう。

スリーピングスワンは、人によってはお尻が浮いてポーズが安定しないことがあります。お尻が浮く方は、身体の下にクッションやタオルなどを置いて支えると、ポージングしやすくなります。

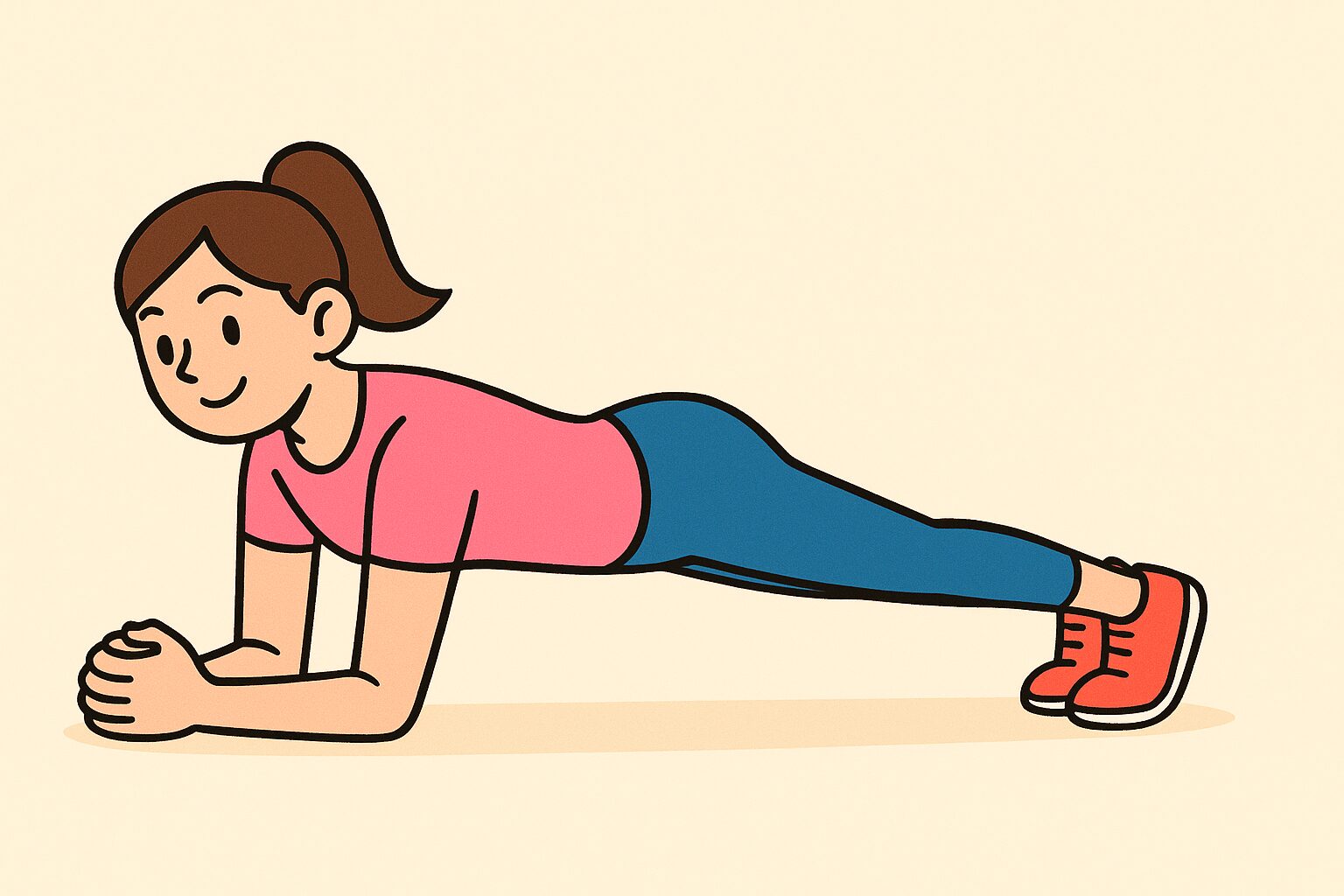

プランクポーズ

プランクポーズは、筋トレやダイエットでもおなじみのポージングです。プランクとは板をさしており、名前のとおり板のように身体を直線の体勢でキープします。

プランクポーズの特徴は、インナーマッスルの強化が期待できることです。インナーマッスルは、姿勢の改善にも欠かせない筋肉です。プランクポーズで筋力をアップさせ、身体をまっすぐ保てるようになれば、反り腰対策につながります。

プランクポーズの手順は、下記の通りです。

1.両手・両膝を床につける(四つん這いの体勢を取る)

2.肩と骨盤の真下に両腕・両膝がくるようにする

3.片足ずつ、ゆっくり後ろに伸ばす

4.つま先を床につけて、腰を上げる

5.頭からつま先までが1枚の板になったように身体をまっすぐに保つ

6.ゆっくり呼吸しつつ30秒~1分キープする

プランクポーズのポイントは、腰や背中が反らないように意識することです。慣れないうちはキツさにお尻の位置が高くなったり、腰や背中が反ったりします。意識してまっすぐ保つようにすると、ストレッチ効果がアップします。

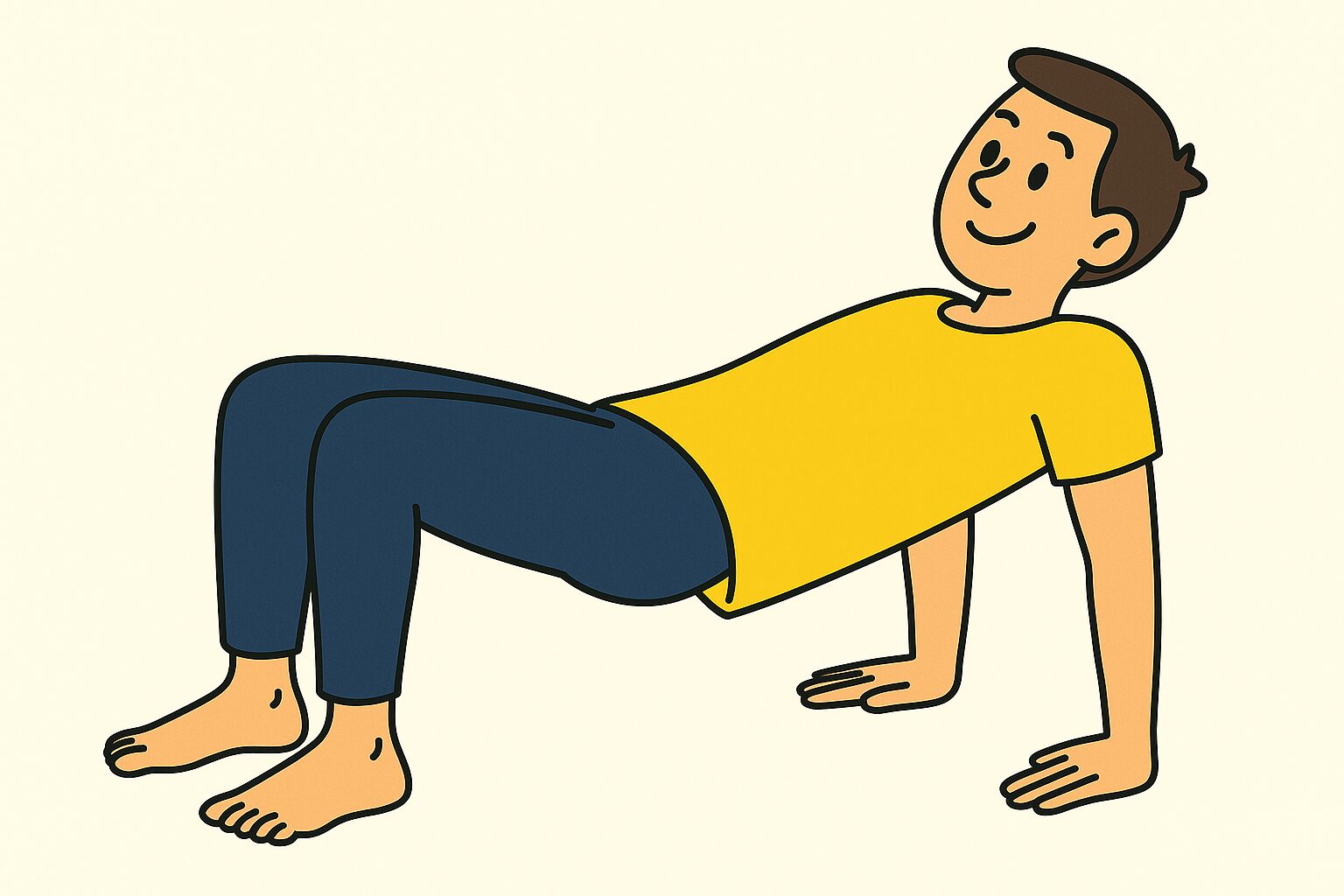

テーブルトップのポーズ

テーブルトップのポーズは、両手両足をテーブルの脚に、体を天板に見立てたポージングです。足腰や体幹に加えて、両腕や肩のストレッチもできます。足腰の筋肉は、主に大殿筋(だいでんきん:お尻の筋肉)やハムストリングス、硬くなった腸腰筋などです。

テーブルトップの手順は、下記の通りです。

1.両膝を立てて座り、足を骨盤の幅に開く

2.両手を後ろについて、息を吐きながらお尻を上げる

3.肩・膝の真下にそれぞれ両手・足のかかとがくるようにする

4.あごを引いて、頭から膝までまっすぐの状態にする

5.ゆっくり呼吸しながら体勢をキープする

6.息を吐きながらお尻を下ろす

首、肩、腰、手首を痛めている方は、テーブルトップのポージングは避けましょう。

両手を後ろにつくときは、指先を足のほう(前方)を向くように置きます。反り腰の方は、体勢をキープするときに鼠径部(そけいぶ:脚の付け根の部分)が曲がる傾向にあります。骨盤を後傾させるイメージでお尻とお腹に力を入れ、意識して鼠径部を伸ばすことが大切です。

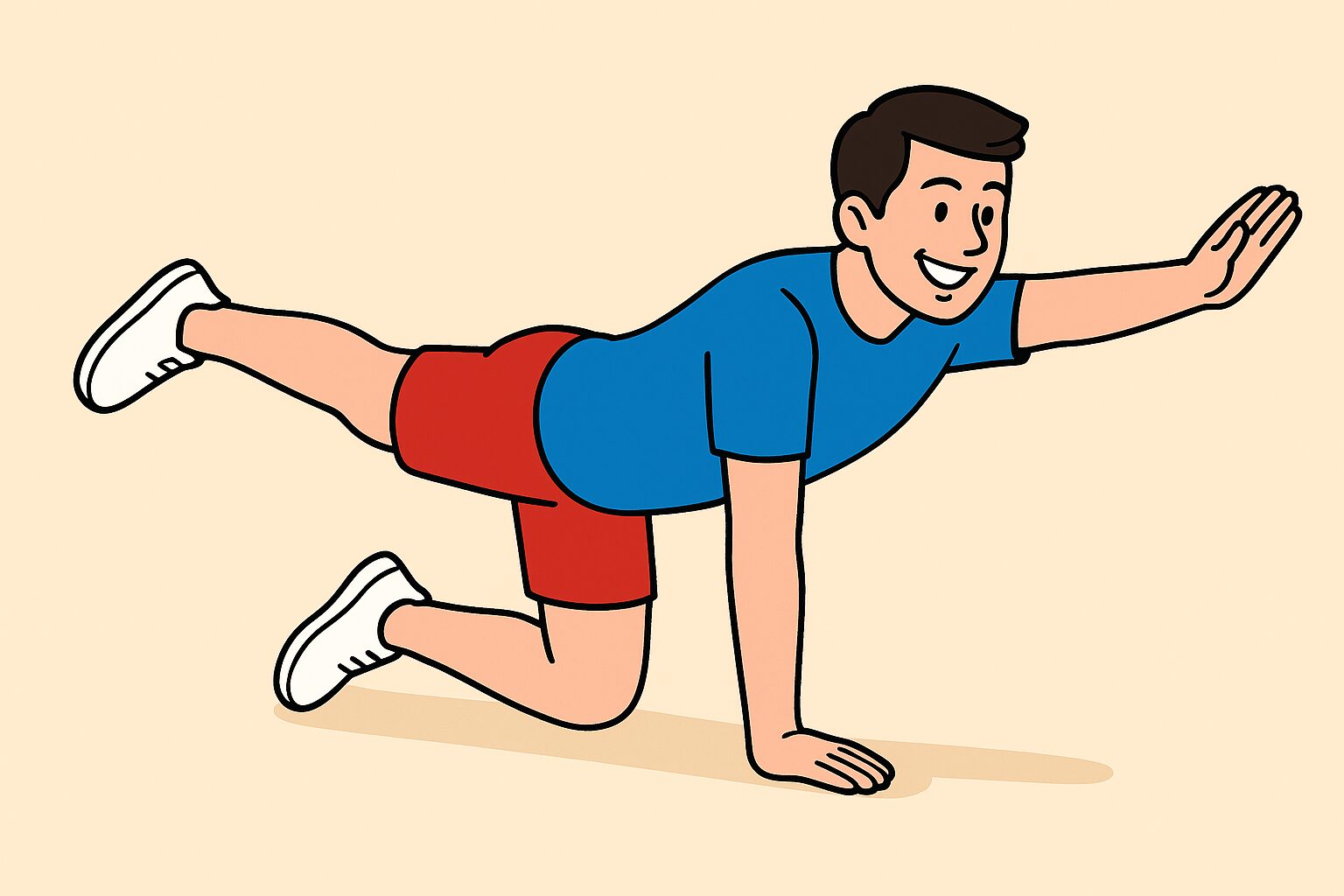

虎のポーズ

虎のポーズは、手足を片方ずつ伸ばすポージングです。一見すると簡単なように思えるものの、実際はさまざまな部位の筋肉に負荷がかかるポーズです。

虎のポーズには、腹筋や腸腰筋、大殿筋、ハムストリングスと、広範囲の筋肉にアプローチできるメリットがあります。骨盤や腰まわりのケアに適しています。

詳しいポーズの手順は、下記の通りです。

1.両手・両膝を床につける(四つん這いの体勢を取る)

2.両手・両膝がそれぞれ肩・骨盤の下にくるようにして、足を骨盤の幅に開く

3.片方の足をまっすぐに上げる(かかとを曲げて、つま先は床に向ける)

4.反対側の手を肩の高さまでまっすぐ上げる(手のひらを内側に向ける)

5.息を吐きながら、伸ばしたほうの肘と膝を近づけるように、それぞれ曲げる

6.息を吸いながら曲げた肘と膝を逃し、再度まっすぐ伸ばす(地面と平行にする)

7.同じ曲げ伸ばしポーズを数セット繰り返す

8.左右を入れ替えて同じストレッチを行う

首、手首、腰、膝を傷めている肩には、虎のポーズはおすすめしません。

ポイントは、片手と片足を上げて伸ばすとき、おへそを背骨に近付けるイメージでお腹をへこませることです。また、反り腰にならないように、お腹とお尻に力を入れて、まっすぐの体勢をキープしましょう。

舟のポーズ

舟のポーズは、横からみるとアルファベットのAを逆さまにしたように見えるポージングです。身体のバランス力を鍛えるポーズでもあり、腹直筋や腸腰筋にアプローチできます。

具体的な舟のポーズの手順は、下記の通りです。

1.両足を揃えた状態で、膝を立てて座る

2.身体の後ろに手をつき、坐骨から頭をまっすぐにするイメージで伸ばす

3.上半身をまっすぐにしたまま、両手で片足ずつ上げる

4.上げた足のすねと床が平行になるようにキープする

5.両足を揃えて伸ばしたまま、両腕を肩の高さまで上げる(手のひらは内側に向ける)

6.呼吸をしながら、姿勢をキープする

ポイントは、肩や首に余計な力を入れないことです。腹筋が弱い方は、ポーズを保とうとすると肩や首に力が入りやすいため、注意しましょう。

足の状態をキープするために、かかとは前に押し出すイメージで伸ばします。

まとめ

反り腰は、筋力の低下や体型の変化など、さまざまな要因で起こります。日頃から筋力の低下を防ぐほか、腰が反った状態とならないように履物や体勢に注意しましょう。

この記事で解説したヨガのポーズも活用して、姿勢の矯正や筋肉の柔軟性をアップさせることもおすすめです。