足の長さが違うと危険?脚長差の定義

足の長さには、「解剖学的脚長差」と「機能的脚長差」の2種類の定義が存在します。各定義の詳細についてみていきましょう。

解剖学的脚長差

解剖学的脚長差とは、左右の足のどちらか一方の骨が長いことによって、足の長さに差が出ている状態のことです。

足の骨の長さに差があると、左右の骨盤のバランスが崩れやすく、関節に負担がかかったり歩行困難の原因になったりする場合があります。骨の長さを伸ばすのは難しいため、解剖学的脚長差を根本から改善するのは困難です。

機能的脚長差

機能的脚長差とは、足の骨の長さに違いはなく、筋肉量の低下や骨盤の歪み、股関節の可動域の違いなどによって左右差が出ている状態です。

足腰まわりの機能不全によるものなので、骨の長さが原因の解剖学的脚長差とは異なり、改善できる可能性があります。

足の長さに違いが見られる原因

「解剖学的脚長差や機能的脚長差が生じるのはなぜなのか」と疑問に思う方もいるでしょう。そこで、解剖学的脚長差と機能的脚長差の主な発症原因を解説します。

解剖学的脚長差の原因

解剖学的脚長差は、下記のようなケガや病気などによって、左右の足の骨の長さに違いが出ることで発生します。

・膝関節の内反(内側方向への反り)

・膝関節の外反(外側方向への反り)

・股関節の手術(人工関節手術も含む)

・大腿骨頸部(太ももの骨のつなぎ目部分)の骨折が原因の骨の短縮

・先天性股関節脱臼

・変形性関節症

・関節リウマチ など

機能的脚長差の原因

機能的脚長差は、姿勢の悪さや筋肉の使い方などによって、身体に下記のような問題が起こることで発生します。

・左右どちらかの寛骨(かんこつ骨盤の両側にある羽根のような部分)の前傾・後傾

・骨盤の傾斜

・左右どちらかの凹足(土踏まずのアーチが高い状態)

・回内足(くるぶしが内側に過剰に倒れている状態)

・股関節内転筋群の短縮 など

足の長さを改善する方法

左右の足の長さが違うのを放置すると、腰痛や関節痛、歩行困難などのトラブルが起こるおそれがあります。そのため、足の長さが違うことに気づいたら、できるだけ早く対処することが大切です。

ここでは、解剖学的脚長差と機能的脚長差のそれぞれの対処法・改善方法を紹介しますので、ぜひ試してみてください。

自分で解剖学的脚長差と機能的脚長差のどちらが原因なのかを判断できない場合は、医療機関を受診して診断してもらいましょう。

インソールや靴底で調節する

先述の通り、解剖学的脚長差は骨の長さが違うことが原因で起こるものであり、改善が困難です。

骨延長術という手術はありますが、人工的に骨を切って少しずつ伸ばす非常にハードルが高い手術です。基本的に脚長差が5cm以上と重度の場合に検討される手術であり、誰でも受けられるものではありません。

そのため、一般的にはインソールを使用して高さを調整し、脚の長さをそろえます。ただし、靴によりますが、既成靴だとインソールで対応できる高さは5~8mm程度です。

これよりも高くしたい場合は、専用の装具を制作して靴底を高くする必要があるため、医療機関や専門店で相談しましょう。

インソール使用時の注意点

つま先~かかとまであるタイプのインソールを敷くと靴内部が狭くなるため、足先が靴にあたって痛みを感じることがあります。かかとのみ、あるいはかかと~土踏まずまでのインソールを使うのがおすすめです。

また、大きめサイズの靴を購入し、インソールを複数枚使用して高さを調整するのは避けましょう。高さ調整が必要なくインソールを入れていないほうの靴が緩くなり、足に余計な負担がかかってしまいます。

インソールを使用する場合でも、基本は普段通りのサイズを選び、最大でも1サイズ上にとどめるようにしましょう。

パンプスなどの靴はインソールでの調整が難しいので、専用の装具で靴底の高さを変えることをおすすめします。

市販のクッションパッドなどでもある程度対応できますが、自己判断で靴の高さを調整するとかえって症状が悪化するおそれがあります。医療機関に出向き、どの程度の高さに調整すべきか医師に相談しましょう。

ストレッチをする

機能的脚長差の場合は、ストレッチで足腰の筋肉を緩めると骨盤の歪みが緩和され、脚長差が改善する可能性があります。

ここでは、脚長差を改善するストレッチを4つ紹介しますので、ぜひ試してみてください。

なお、呼吸が止まると筋肉が緊張して硬くなるので、ストレッチ中は常に深く呼吸することを意識しましょう。

また、反動をつけたり無理に身体を曲げたりした場合も、筋肉が緊張して硬くなってしまいます。筋肉が緊張するとストレッチが効きにくくなるだけでなくケガの原因にもあるので、無理のない範囲でゆっくりと行うことが大切です。

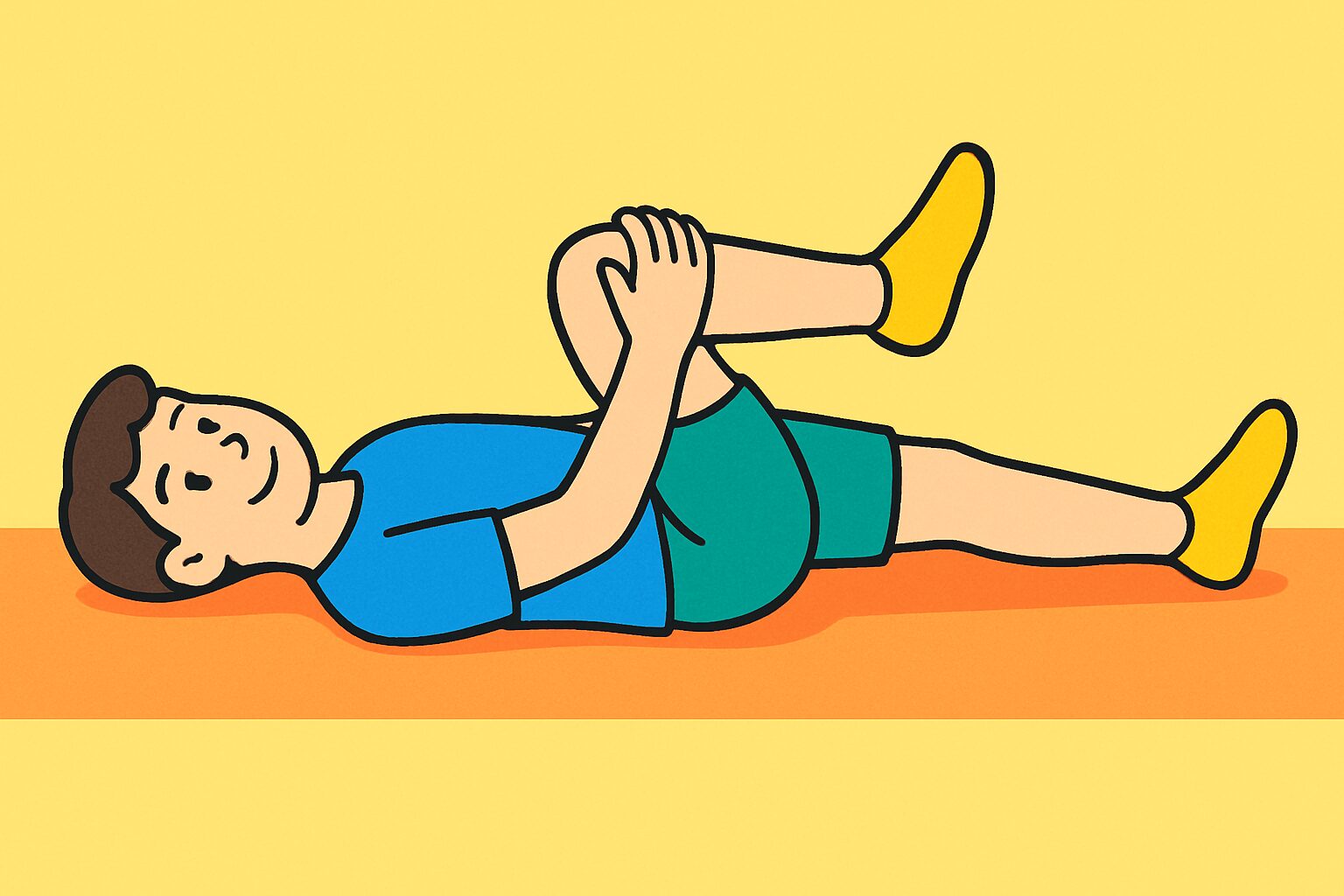

骨盤回しのストレッチ

1.仰向けになる

2.右膝を直角に曲げて足をもち上げ、右膝に左手を乗せる

3.膝を曲げたまま右足を身体の左側にゆっくり倒し、腰をひねる

4.10秒ほどキープしたらゆっくりと仰向けに戻る

5.手足を入れ替えて同じ動作をする

左右3回を1セットとし、合計2セット行うのが目安です。2セット目は、1セット目終了から1分ほど待ってからスタートします。

足が短い側のほうが腰の筋肉が硬くなりやすいため、腰をひねったときに突っ張るような感じがするかもしれません。この場合は、突っ張り感があるほうを長めにストレッチすると、左右差を感じにくくなっていきます。

くの字のストレッチ

1.仰向けになる

2.足が短い側と反対方向に両足をスライドし、腰を中心に身体で「く」の字をつくる

3.足が短い側の足首を、反対側の足首にかけて腰のストレッチを強める

4.30秒ほどキープしたらゆっくりと仰向けに戻る

30秒×2セットが目安です。こちらも2セット目は、1セット目終了から1分ほど待ってからスタートします。いまひとつ腰が伸びない場合は、伸び感が得られるところまで「く」の字の角度を調整しましょう。

なお、ストレッチは左右どちらも行うことが多いものの、このストレッチに関しては足が短い側と反対方向のみ行います。

股関節のストレッチ

1.床に座って膝を曲げる

2.ゆっくり膝を開き、足の裏同士をくっつける

3.両手を膝の上に置いて足が閉じないようにしながら上半身を前に倒す

4.限界まで倒したら15秒キープする

15秒×3セットが目安で、次のセットは1分ほど待ってから始めます。股関節が硬いとあまり足が開きませんが、無理に開かず自分のできる範囲で行いましょう。

座りながらできるストレッチ

1.床に座って両足を前に伸ばす

2.右足を曲げ、足先を左足の外側に置く

3.左足を曲げ、左右の膝が上下に重なる状態にする

4.両手を前に出し、ゆっくりと上半身を前に倒す

5.30秒ほどキープしたらゆっくり身体を起こす

6.足を入れ替えて同じ動作をする

可能であれば、両足とも足の甲を床につけましょう。難しい場合は足裏を床につけた状態で行ってください。

まとめ

足の長さが違う原因は、そもそも骨の長さに差がある「解剖学的脚長差」と足周辺の機能不全による「機能的脚長差」のいずれかだと考えられます。

いずれにしても放置すれば腰痛や歩行不全などのトラブルにつながるおそれがあるため、早めに対処することが重要です。

解剖学的脚長差の場合は根本的な改善が難しいので、インソールや靴底の高さ調整で対応できる場合があります。機能的脚長差はストレッチで筋肉が緩めば改善する可能性が見込めるため、今回紹介したストレッチを試してみてください。

何が原因で足の長さが違うのかわからない場合、左右の脚長差が大きい場合などは、医療機関を受診して医師の相談することをおすすめします。