足を組みたくなる理由

身体に良くないとわかっていても、なぜ足を組みたくなってしまうのでしょうか。ここでは、足を組みたくなる理由を2つ解説します。

リラックスしやすい姿勢であるから

足を組むと自分のスペースを確保するような感覚があり、心理的な安心感を得られることがあります。また、長時間座り続けると一部の筋肉や関節に負担がかかりますが、足を組むことで体重が分散され、一時的に楽に感じることもあるようです。

こうした要因から、無意識のうちに足を組むことが習慣になりやすいと考えられます。

身体がバランスをとろうとしているから

日常生活において左右対称な動作はほとんどありません。車の運転やスポーツ、家事、育児などでは重心が片方に偏った姿勢をとることが多く、骨盤が傾きやすくなります。この状態では身体が不安定になるため、バランスをとるために足を組みたくなることもあります。

また、長時間同じ姿勢で座ると血行不良によって疲労が溜まり、徐々に姿勢が崩れてきます。すると、身体が不安定な状態になることから無意識に足を組みたくなり、そのまま習慣化することがあるのです。

足を組むデメリット

足を組むと一時的に身体が楽になることがありますが、さまざまなデメリットも発生します。足を組むことで健康面・美容面にどのような影響が及ぶのかみていきましょう。

腰痛・肩こり・首こりになりやすい

足を組んで座ると骨盤が後ろに傾き、骨盤に引っ張られた腰や肩が丸まります。その結果、背骨のS字カーブが崩れて腰の一部に大きな負荷がかかり、腰痛につながりかねません。

上半身の姿勢が崩れると肩や首にも負担がかかり、肩こり・首こりを引き起こす可能性もあります。

身体が冷えやすくなる

身体が冷えやすくなるのも、足を組むデメリットのひとつです。足組みによって骨盤が傾くと、骨盤の内側を通る血管が圧迫され、血液の流れが悪くなります。

また、足を組むと下側の足の筋肉も圧迫され、下半身の血行不良による冷えやむくみを招きがちです。

胃もたれや月経痛につながる可能性がある

骨盤には内臓を支える役割がありますが、足組みによって骨盤が傾くと、内臓を正常な位置で支えられなくなってしまいます。その結果、内臓の位置が下がり、消化機能に影響を与える可能性があります。

また、女性は内臓の位置が下がると子宮や卵巣なども圧迫され、月経痛をはじめとした婦人科系のトラブルも引き起こしかねません。さらに、尿や排便の促進・抑制を行う骨盤底筋群という筋肉も圧迫され、尿失禁や便秘を招くおそれもあります。

ボディラインが崩れる

足組みによって骨盤が後傾したり、背骨がねじれたりすると、ボディラインにも影響を及ぼし、実年齢より老けて見えることもあります。

例えば、骨盤の傾きによって内臓の位置が下がると、下腹がぽっこり出やすくなるでしょう。

また、骨盤が傾くことで、お尻の筋肉である大殿筋の筋力が低下し、お尻が全体的に下がってしまうこともあるようです。さらに、股関節の位置が変わることで、足の長さに左右差が生じる可能性もあります。

足を組みたくなったときの対策法

足を組むとさまざまなデメリットがあるとわかっていても、習慣化しているとすぐには止められないかもしれません。ここでは、足を組みたくなったときの対策法を2つ解説します。

左右交互に足を組む

いつも同じ側を上にして足を組むと骨盤や背骨のバランスが崩れ、猫背や巻き肩にもつながります。できるだけ足組みをしないのが理想ですが、どうしても足を組みたい場合は、左右交互に組み替えると良いでしょう。

上がっている骨盤の下にタオルを敷く

足組みが習慣化すると片方の骨盤が上がり、不安定な状態になります。そこで、上がっている骨盤の下にタオルを敷き、安定性を補うのもひとつの方法です。

腰に手を当てどちらの腰が高いかを確認し、高くなっている方の坐骨の下にタオルを挟みましょう。こうすることで、タオルを挟んだ側の坐骨にも徐々に体重をかけられるようになります。

身体の傾きを自分で改善する方法

足を組むクセで骨盤や背骨のバランスが崩れていても、毎日のセルフケアによって姿勢を整えることが期待できます。簡単にできるケア方法をみていきましょう。

正しい座り方を意識する

座るときは、耳・肩・腰の中心が一直線になるように意識しましょう。足の裏全体を床につけ、お腹の筋肉に少し力を入れて骨盤を立てるのがポイントです。骨盤を起こすことで背骨のS字カーブを保持でき、腰痛や肩こり、首こりの予防につながります。お尻と膝の角度は90度に調整しましょう。

姿勢を整えるストレッチをする

前胸部や肩甲骨周囲の筋肉の柔軟性を上げることで、背中が丸まった猫背の姿勢が改善しやすくなります。椅子に座ったままできる簡単なストレッチを2つ紹介しますので、ぜひ実践してみてください。

背中・前胸部のストレッチ

1.椅子に座って背中を丸め、手を前方に出す

2.息を吸いながら胸を張り、肩甲骨を寄せるイメージで腕を後ろに引く

ストレッチ中にあごが上がらないよう注意しましょう。

背中・脇腹のストレッチ

1.椅子に座り、足を閉じる

2.背中を伸ばし、胸の前で手をクロスする

3.ゆっくり息を吐きながら、上半身を左に回す

4.上半身をもとの位置に戻す

5.ゆっくり息を吐きながら、上半身を右に回す

6.上半身をもとの位置に戻す

7.3~6を繰り返す

首だけを回すと痛みを引き起こすことがあるため、上半身と顔を一緒に回しましょう。

お腹・お尻・背中の筋トレを行う

正しい姿勢を保つためには、体幹の筋肉をしっかり働かせることが重要です。下記のトレーニングで筋肉を強化しましょう。

腹部の筋トレ

1.仰向けになり、膝を立てる

2.3秒間、鼻から息を吸いながらお腹を膨らませる

3.7秒間、口から息を吐きながらお腹をへこませる

4.片足の膝を立てる

5.もう片方の足を伸ばした状態から、股関節・膝関節が90度になるまで曲げて下ろす(10回)

6.足を入れ替え、5と同様に曲げ伸ばす

7.片足の膝の裏を両手で持ち自分の方に軽く引き、もう片方の足はかかとをつけたままで膝の曲げ伸ばしをする(10回)

8.足を入れ替え、7と同様に曲げ伸ばす

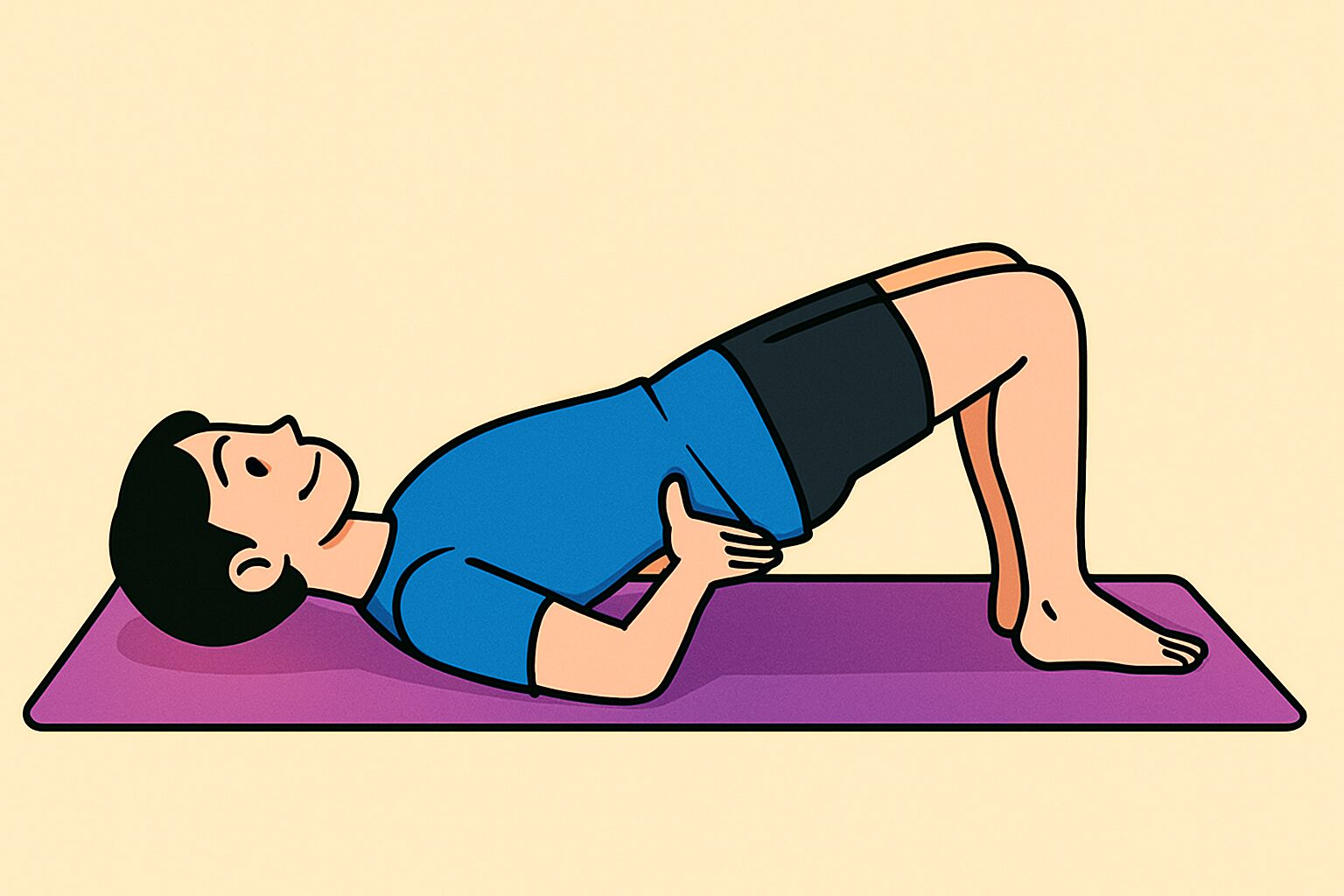

お尻の筋トレ

1.仰向けになり、膝を立てる(膝は拳1つ分くらい開く)

2.両手で腰を支えながらゆっくりお尻を持ち上げ、身体が一直線になるところまで上げる

3.ゆっくりとお尻を下ろす

4.2~3を10回繰り返す

5.かかとをつけたまま、つま先を上げ、両手を身体の横に置く

6.この状態でお尻の上げ下げを10回繰り返す

7.両膝を開き、両方の足の裏をくっつける

8.この状態でお尻の上げ下げを10回繰り返す

背中の筋トレ

1.四つん這いになり、片方の腕と反対側の足を伸ばす(指先から足先が一直線になるところまで上げる)

2.腕と足をもとの位置に戻す

3.1~2を10回繰り返す

4.反対側の筋トレも1~3と同様に行う

5.うつ伏せになり、腕を前に伸ばす

6.片方の腕と反対側の足を伸ばした状態で持ち上げる(膝が曲がらないように注意)

7.腕と足をもとの位置に戻す

8.6~7を10回繰り返す

9.反対側の筋トレも6~8と同様に行う

まとめ

足を組むと骨盤や背骨のバランスが崩れ、腰痛や肩こり、首こりにつながるおそれがあります。また、姿勢が乱れるとボディラインにも悪影響が及ぶ可能性もあります。

日頃から正しい姿勢を意識するとともに、今回紹介したストレッチや筋トレも取り入れ、身体のバランスを整えることを心がけましょう。