身体が硬いことで生じるデメリット

身体が硬い状態を放置していると、見た目や動きに影響が出るだけでなく、さまざまな不調の原因につながります。まずは、日常生活にも関わる身体の硬さによる主なデメリットをみていきましょう。

疲れやすく怪我もしやすい

筋肉が硬くなると血流が滞り、老廃物が体内に溜まりやすくなります。その結果、疲労を感じやすく、回復にも時間がかかるようになるのです。また、関節の可動域が狭くなると動きが制限され、同じ部位ばかりに負担がかかります。

さらに、柔軟性のある筋肉や関節がクッションの役割を果たすのに対し、硬い状態では衝撃を吸収しきれず、肉離れや捻挫などの怪我につながることがあります。

冷えやむくみにつながる

筋肉が硬くなると、血液を身体の隅々へ届ける力が弱まり、全身の血行が滞りがちになります。血流が悪くなることで、体内の水分循環もスムーズに行われなくなり、余分な水分が溜まりやすくなるのです。

その結果、手足の冷えや下半身のむくみといった不調が現れやすくなります。特に、長時間同じ姿勢でいる人は、こうした循環の悪化による影響を受けやすい傾向にあります。

姿勢が悪くなる

身体が硬くなると関節の可動域が狭まり、背中や腰、膝、股関節などに歪みが生じやすくなります。これにより、身体のバランスが崩れ、無意識のうちに姿勢が偏ってしまうのです。

左右どちらかに傾いた状態が続くと、肩こりや腰痛といった慢性的な不調の原因になります。さらに、柔軟性が低下することで骨格に影響がおよび姿勢の悪化につながる点は見過ごせません。

痩せにくくなる

柔軟性が低いと筋肉がスムーズに伸び縮みせず、関節の可動域も狭くなります。その結果、身体を大きく動かすことが難しくなり、運動時の動きがぎこちなくなるのです。動作が小さくなると、それだけ消費できるエネルギー量も減少し、運動の効果が十分に得られにくくなります。

また、身体が硬いことで太ももやお尻などの大きな筋肉を使いにくくなると、より効率的にカロリーを消費することができず、痩せにくい体質へとつながります。

身体が硬い4つの原因

身体が硬くなるのには、いくつかの原因があります。年齢だけでなく、日々の生活習慣や環境によっても柔軟性は大きく左右されるのです。ここでは、代表的な4つの原因について詳しくみていきましょう。

【原因1】運動不足

日常的に身体を動かす機会が少ないと、関節を動かしたり筋肉を伸び縮みさせたりする頻度が下がります。そうした状態が続くと筋肉が硬くなり、柔軟性が失われていくのです。

また、運動不足が慢性化すると、筋繊維そのものがやせ細ってしまい、筋肉が本来持っている柔軟性や弾力性が低下してしまいます。

【原因2】同じ姿勢

長時間同じ姿勢で過ごすことが多いと、身体の特定の部位ばかりに負荷がかかりやすくなります。特にデスクワークでは、背中や腰、肩まわりの筋肉が緊張した状態が続き、使われる筋肉に偏りが生じるのです。その結果、血行が悪くなり、筋肉が硬くなります。

こうした状態が慢性化すると、柔軟性の低下に加え、肩こりや腰痛といった不調にもつながるため、同じ姿勢を長時間続ける習慣には注意が必要です。

【原因3】水分・栄養不足

筋肉は適度な水分を含むことでしなやかに動くことができますが、水分が不足するとその柔軟性が失われ、硬くなります。

また、栄養が十分に摂れていない場合、筋肉を構成するタンパク質やエネルギー源が不足し、筋力の低下につながるおそれがあります。身体を柔らかく保つためには、内側からのケアも欠かせません。

【原因4】ストレス

強いストレスを長期間受け続けると、自律神経のバランスが崩れやすくなります。交感神経が優位になると、身体は常に緊張状態となり、筋肉も無意識に力が入ったままになるのです。

このような状態が続くことで、筋肉がこわばり、次第に柔軟性が失われていきます。リラックスする時間が少ない日常では、身体がほぐれる機会も減るため、ストレスの蓄積は筋肉の硬さに直結する要因のひとつといえるでしょう。

身体を柔らかくする簡単ストレッチ

身体を柔らかくするには、無理のない範囲でストレッチを継続するのが大切です。ここでは、初心者でも自宅で気軽に取り組める3つのストレッチを紹介します。毎日の習慣にしていきましょう。

首の横のストレッチ

首まわりの緊張をやわらげる「首の横のストレッチ」は、座ったままでも簡単にできます。下記の手順でゆっくり行いましょう。

1. 椅子に座り、背筋をまっすぐ伸ばす

2. 右手を頭の左側にそっと添え、息を吐きながら首を右に倒す。このとき、左側の首筋が心地良く伸びる感覚を意識する

3.2の姿勢でしばらくキープし、ゆっくり元の位置へ戻す

4.反対側も同様に行う

カーフストレッチ

ふくらはぎの筋肉をやわらげる「カーフストレッチ」は、血行促進やむくみ予防にも効果的です。下記のステップで無理なく行いましょう。

1.膝を軽く曲げ、四つん這いの姿勢になる

2.お尻を高く持ち上げて、身体全体が「く」の字になるように整える

3. 左脚を後ろに伸ばし、かかとを床につける

4.次に、右脚を左脚の上にクロスさせ、伸ばしている左脚のかかとが浮かないように軽く押さえる

5.4の姿勢を5~10秒キープしたら、脚を入れ替えて右脚も同様に行う

左右交互に5回ほど繰り返してストレッチするのが効果的です。

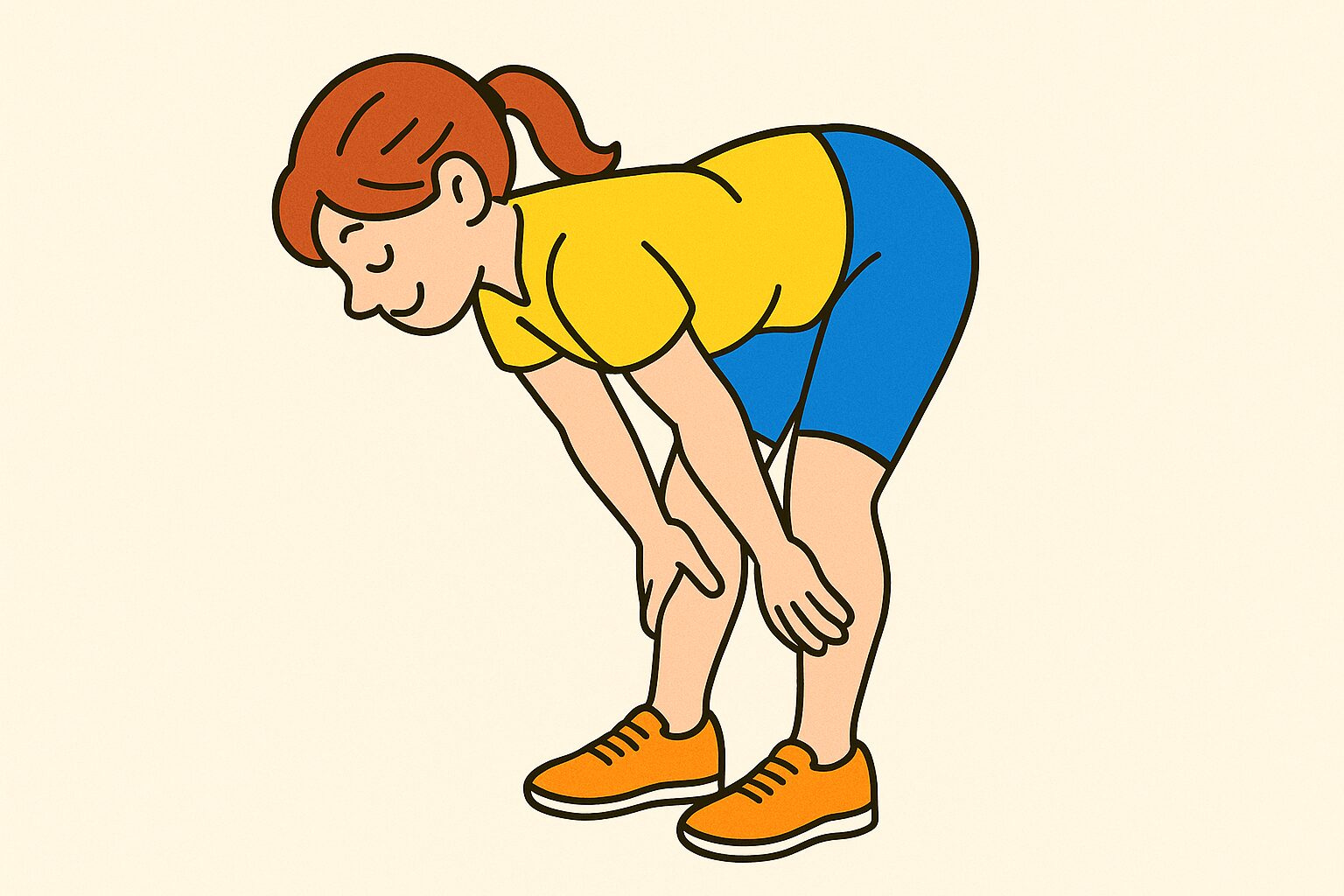

もも裏(ハムストリングス)ストレッチ

もも裏(ハムストリングス)を伸ばすストレッチは、腰の負担を軽減し、下半身全体の疲労回復にも役立ちます。下記の手順で行いましょう。

1.肩幅に脚を開いて立ち、膝を軽く曲げる

2.両手でしっかりと太ももの裏(膝裏より上部)をつかみながら背中を丸めるように頭を下げ、お尻を天井方向へ突き上げるようにする

4.もも裏(ハムストリングス)が心地良く伸びているのを意識しながら、その姿勢を30秒キープする

身体を柔らかくするために心がけたいコト

ストレッチだけでなく、日々の生活習慣も身体の柔軟性に大きく関わっています。ここからは、身体を柔らかく保つために意識したい食事・水分補給・睡眠といった基本的なポイントをみていきましょう。

栄養バランスの取れた食事をする

身体を柔らかく保つためには、日々のストレッチに加えて、栄養面からのサポートも欠かせません。特に重要なのが、ビタミンやミネラル、タンパク質といった基本的な栄養素です。これらは筋肉や関節の健康を支える上で、必要不可欠な役割を果たしています。

特にタンパク質は、筋肉そのものの材料となる栄養素です。筋肉の質を保ち、柔軟でしなやかな状態を維持するためには、魚、肉、大豆製品などの十分な摂取が求められます。

適切に水分補給をする

柔軟性を保つためには、日頃の水分補給も大切な習慣のひとつです。筋肉や関節の動きには水分が深く関わっており、不足すると筋肉の柔軟性が損なわれ、こわばりやすくなります。のどが渇く前に、こまめに水分を摂ることを意識しましょう。

1日に必要な水分量の目安は、体重1kgあたり約30mlとされています。例えば体重60kgの方であれば、1日あたり約1.8リットルが目安です。

ただし、摂る水分の種類にも注意が必要です。特に、カフェインやアルコールを含む飲み物は利尿作用があり、体内の水分を排出してしまうおそれがあるため、避けるようにしましょう。

質の良い睡眠をとる

筋肉の柔軟性を保つためには、日中のケアだけでなく、夜の過ごし方も見直しましょう。特に、質の良い睡眠は、筋肉の回復に欠かせない時間です。

十分な睡眠をとるためには、寝室の温度や明るさ、寝具の硬さなど、自分に合った睡眠環境を整えます。

また、就寝前に軽いストレッチを行えば、身体の緊張がゆるみ、心も落ち着くでしょう。ストレッチを習慣にすることで、深い眠りにつながり、翌朝の身体の状態にも良い影響を与えてくれるでしょう。

毎日の睡眠をおろそかにせず、身体の内側から柔らかさをサポートする時間を大切にしましょう。

まとめ

身体が硬いことは、疲労や不調の原因になりやすく、放置すると日常生活にも支障をきたします。原因を知り、ストレッチや生活習慣の見直しを少しずつ始めることで、無理なく柔軟性を高めていくことが可能です。今日からできるケアに取り組み、しなやかな身体を目指しましょう。