足が痛い原因は疲労?

足の痛みやだるさを感じたとき、思い当たる原因がなくて不安になることもあるかもしれません。実はその多くが、筋肉や血流に関係した「疲労」によるものです。まず、足が痛くなる主な原因を2つの視点から解説します。

筋肉が疲れている

運動や長時間の歩行を続けると、足の筋肉に疲労が溜まり、だるさや重さを感じやすくなります。これは、筋肉が活動する際にエネルギー源として糖を分解する過程で「乳酸」が発生し、同時に水素イオンが蓄積することで筋肉内のpHバランスが酸性に傾くためです。

この状態が続くと筋肉の動きが悪くなり、疲労感や張りを強く感じるようになります。特にふくらはぎは負担がかかりやすく、筋線維が微細に損傷すると炎症が起こり、筋肉痛につながるケースもあるのです。

血行不良が起きている

ふくらはぎの筋肉は、心臓から離れた場所にある血液を押し上げる役割から「第二の心臓」とも呼ばれています。歩行や筋肉の収縮によって静脈血が上半身に戻る仕組みですが、立ちっぱなしや座りっぱなしの時間が長くなると、ふくらはぎの筋肉が十分に働かず、血流が滞りやすくなるのです。

その結果、老廃物や余分な水分が溜まりやすくなり、足の重だるさやむくみ、痛みを感じやすくなります。

さらに状態が悪化すると、血液が逆流して血管が浮き出る「下肢静脈瘤」が起こることもあるため、血行不良を放置せず、日頃からこまめに足を動かすことが大切です。

【自宅で】疲労で足が痛いときの対処法

足の痛みやだるさを感じたとき、自宅で手軽にできるケアを知っておくと安心です。特別な道具がなくても、血流を促したり筋肉をほぐしたりすれば、症状の緩和が期待できます。ここでは、自宅で実践できる対処法を紹介します。

足を温めてマッサージする

足の疲れや痛みを感じたときは、まず足を温めることから始めましょう。40度前後のぬるめのお湯に10分程度つかると、血行が促進され、筋肉のこわばりが和らぎます。入浴が難しい場合は、ホットタオルを足に巻くだけでも効果的です。

温まった後は、ふくらはぎや太もも、膝の裏をやさしくマッサージすれば、老廃物の排出を促します。

ただし、熱感や腫れをともなうような炎症がある場合は、逆効果になることもあります。炎症がある場合は、冷やして様子をみるのが適切です。

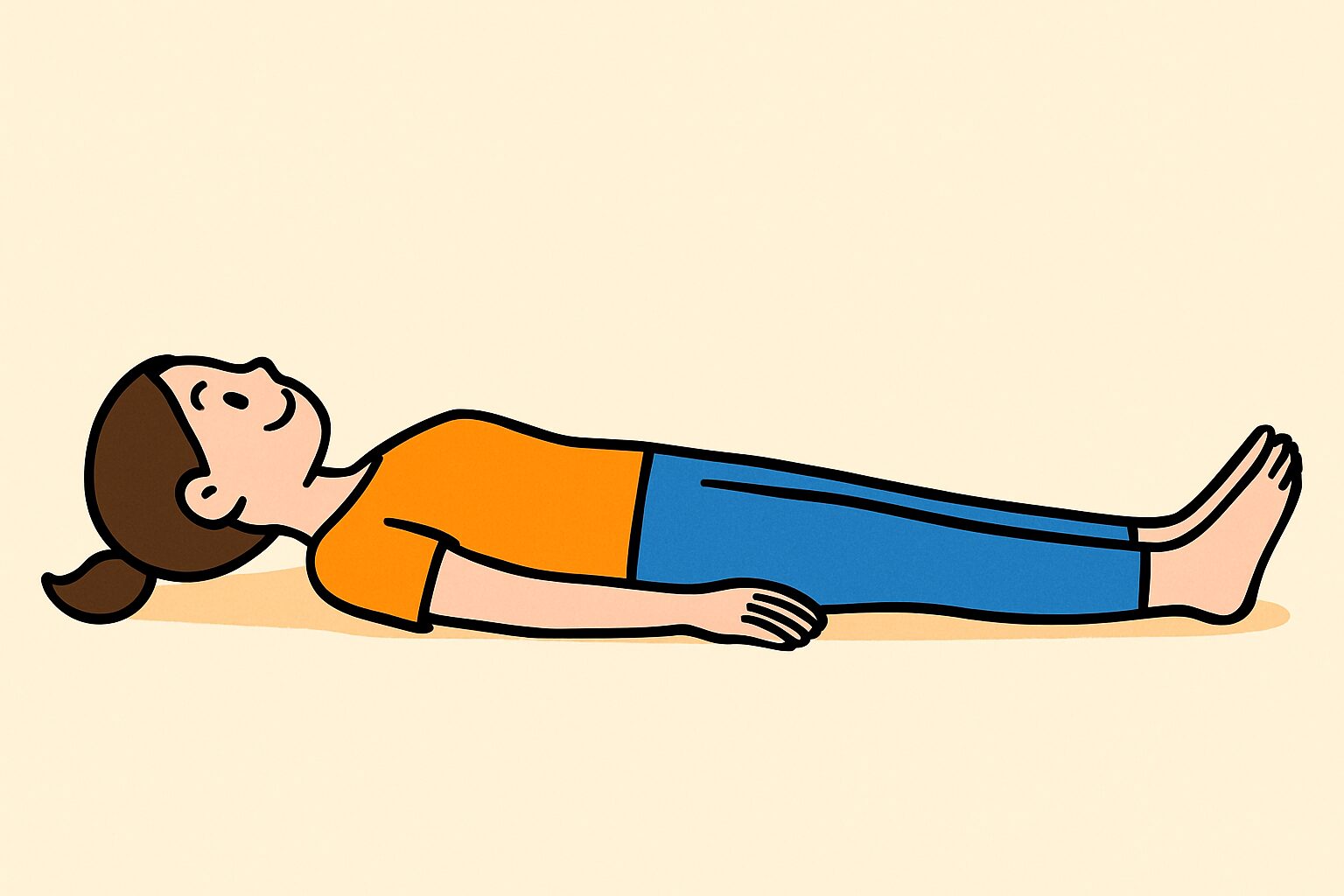

足を高く上げる

足のだるさやむくみが気になるときは、足を心臓より高い位置に上げると、血流を改善できます。仰向けに寝転がり、クッションや折りたたんだ毛布を使って足を少し持ち上げてみましょう。

この姿勢をしばらく保つと、足にたまった血液や余分な水分が心臓に戻りやすくなり、だるさや重さが和らぎます。リラックスタイムや、寝る前の習慣として取り入れるのもおすすめです。

ストレッチをする

足の疲れやだるさを感じたときは、ストレッチで筋肉をゆっくりと伸ばしてあげるのが効果的です。固まった筋肉をほぐすことで血流が促され、疲労物質の排出もスムーズになります。ここでは、簡単にできる部位別のストレッチを紹介します。

ふくらはぎのストレッチ

足の疲れやだるさを感じたとき、ふくらはぎをしっかり伸ばすと血流が促され、軽さを取り戻しやすくなります。下記の手順で行いましょう。

1.壁の前に立ち、両手を肩の高さで壁につける

2.片足を一歩後ろに引き、前足の膝を軽く曲げる

3.後ろ足は膝を伸ばし、かかとは床につける

4.ゆっくりと体重を前足に移動させ、後ろ脚のふくらはぎが心地良く伸びる位置で20~30秒キープする

5.左右交互に行う

太ももの裏ストレッチ

太ももの裏側(ハムストリングス)は、立ちっぱなしや座りっぱなしが続くと硬くなりやすい部位です。下記の方法で、優しくほぐしていきましょう。

<座って行うストレッチ>

1.床に座り、片足を前に伸ばし、もう片方の足の裏を太ももの内側に当てるように曲げる

2.背筋を伸ばしたまま、伸ばしている足のつま先に向かってゆっくり上体を倒していく

3.太ももの裏がじんわりと伸びる位置でキープ

4.反対側も同様に行う

<寝て行うストレッチ>

1.仰向けになり、両足を伸ばしてリラックスする

2.片方の膝にタオルをかけて、顔側に引っ張って太ももの裏を伸ばす

3.反対の足も同様に行う

膝が完全に伸びなくても問題ありません。自分の柔軟性に合わせて無理のない範囲で行いましょう。

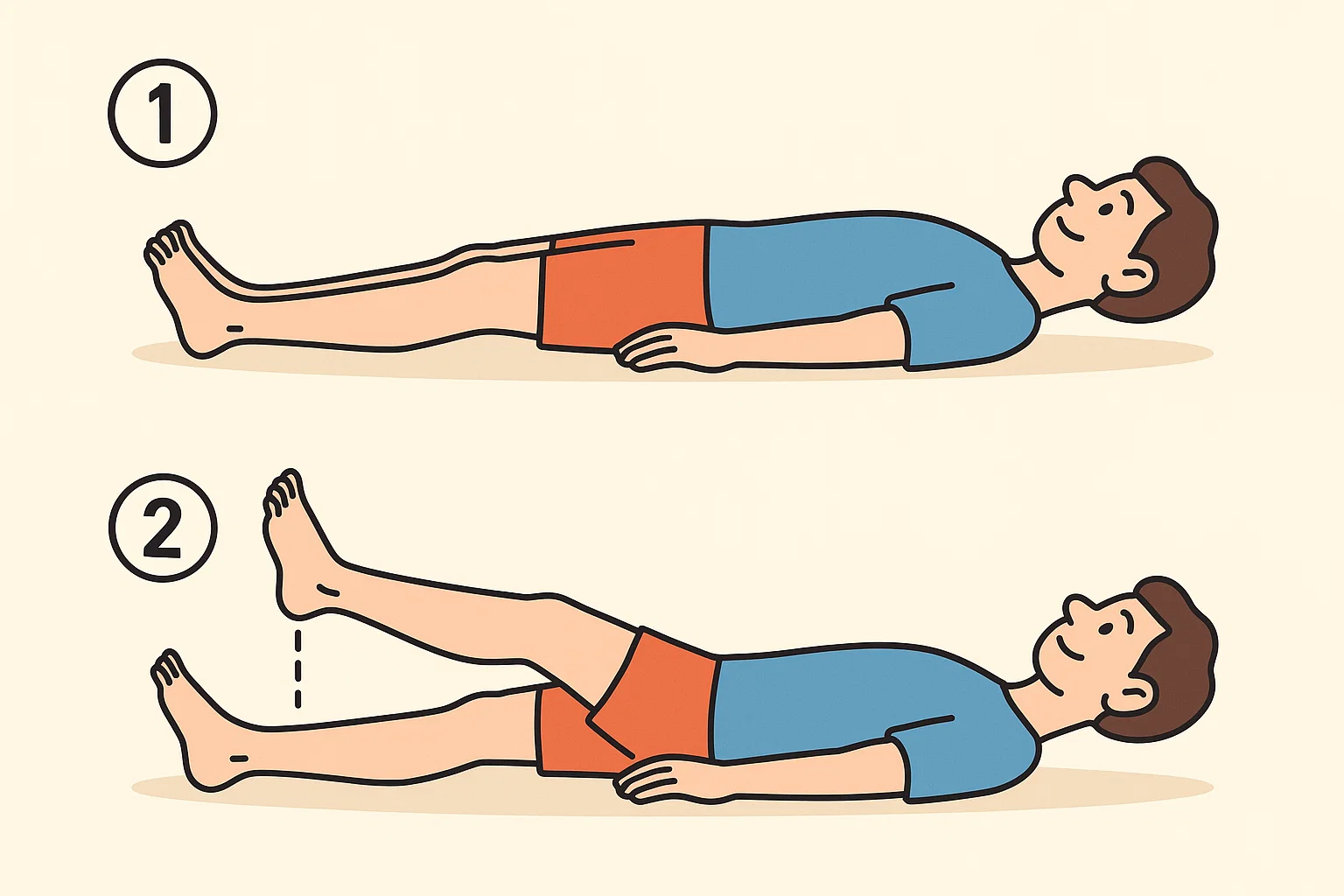

足首のストレッチ

足首の柔軟性を高めると、ふくらはぎや足全体の血流が促され、疲労の軽減につながります。

1.仰向けに寝転び、両脚をまっすぐ伸ばす

2.片方の足を軽く持ち上げて、つま先を内側・外側へと交互にゆっくりひねる

3.足首まわりの筋肉がほぐれるのを感じながら、左右それぞれ10回ずつ行う

4.反対の足も同様に行う

動きはゆっくりと丁寧に行い、ひねりすぎないよう注意しましょう。寝る前や朝の目覚めに取り入れるのもおすすめです。

【外出先で】疲労で足が痛いときの対処法

外出中に足の痛みやだるさを感じても、すぐに横になったり休憩を取ったりするのが難しい場面もあります。そんなときは、短時間でできる簡単なケアを知っておくと安心です。ここでは、立ち仕事や移動中にも実践しやすい対処法を紹介します。

足の運動を行う

外出先でも、手軽に行える足の運動を紹介します。簡単にできる軽い運動を取り入れ、足の疲労を軽減しましょう。

足指の運動

足の指先を動かすと、足裏やふくらはぎの血行が促され、疲労の軽減につながります。座ったままでもできるため、デスクワーク中や電車内などでも手軽に行えます。

1.椅子に座り、足を床につけたまま足指をグーパーさせる

2.グーは足指をぎゅっと握りしめるように、パーはできるだけ大きく指を広げるように動かす

3.1セットにつき10回を目安に、無理のない範囲で繰り返す

つま先の上げ下げ運動

座ったままでも簡単に行えるつま先の上下運動は、ふくらはぎの筋肉を刺激し、血行を促すのに効果的です。デスクワークや、移動中の隙間時間にも取り入れやすい運動です。

1.椅子に浅く腰かけ、両足を床につける

2.かかとは床につけたまま、つま先をゆっくりと持ち上げる

3.つま先を床に下ろして、今度はかかとを上げる

4.この動作を交互に10~20回ほど繰り返す

リズミカルに動かすことで、ふくらはぎのポンプ機能が活性化され、足のだるさやむくみの予防になります。

足踏み運動

同じ姿勢を長時間続けていると、足元の血流が滞りやすくなります。そんなときは、その場でできる足踏み運動を取り入れて、血行を促しましょう。

1.真っ直ぐ姿勢良く立つ

2.両足のかかとをゆっくりと持ち上げ、つま先立ちになる

3.そのままの位置で、左右交互に足を軽く上げ下げして足踏みを行う

音を立てないように小さく動かすだけでも効果があります。足の筋肉がやさしく刺激され、ふくらはぎのポンプ機能が活性化されるでしょう。

弾性ストッキングを履く

外出先で足の疲労やむくみを感じやすい方には、弾性ストッキングの着用がおすすめです。弾性ストッキングは、足首部分がもっとも強く締め付けられ、ふくらはぎから太ももにかけて段階的に圧が弱くなる設計になっています。

この構造により、足にたまった血液が効率良く心臓へ押し戻され、血流を促してくれるのです。その結果、足のだるさや重さを軽減する効果が期待できます。長時間の立ち仕事や移動時にぜひ取り入れてみてください。

疲労で足が痛くならないように予防をしよう!

足の痛みを感じる前に、日常生活の中でできる予防策を取り入れておくことが大切です。ちょっとした心がけで筋肉や血流の状態を整え、疲労の蓄積を防ぐことができます。ここでは、足の疲れを未然に防ぐための具体的な方法を紹介します。

水分補給をする

足の疲れやむくみを防ぐには、こまめな水分補給が欠かせません。体内の水分が不足すると、身体は水分をため込もうとするため、むくみやだるさを引き起こしやすくなります。

また、血流も滞りがちになり、疲労物質の排出がスムーズに行われなくなることもあります。喉が渇いていなくても、少量ずつ定期的に水を摂るように意識しましょう。

同じ姿勢を続けない

足の疲労や痛みを防ぐためには、同じ姿勢を長時間続けないことが大切です。立ちっぱなしや座りっぱなしの状態が続くと、筋肉が緊張し血流が滞りやすくなります。

それによって老廃物が溜まりやすくなり、足のだるさや痛みにつながるおそれがあるのです。定期的に立ち上がって軽く体を動かしたり、足を伸ばしたりするなどして血流を促すことを心がけましょう。

身体を冷やさない

足の疲労や痛みを防ぐためには、季節を問わず身体を冷やさないことが重要です。冷えによって血行が悪くなると、老廃物が溜まりやすくなり、だるさや痛みの原因になります。

夏場は、冷房の温度を28度程度に設定し、冷風が直接当たらないように注意しましょう。冬場は、靴下やひざ掛けを使って、下半身を温かく保つことが大切です。日常的に冷え対策を意識すると、足の疲れを感じにくい身体づくりにつながります。

まとめ

足の痛みやだるさは、日々の疲労の積み重ねによって起こります。筋肉や血流の状態を意識し、セルフケアや予防策を日常に取り入れると、症状の改善が期待できるでしょう。自宅や外出先でできる簡単なケアや、日ごろからの予防習慣を取り入れることで、負担を軽減することが可能です。今日からできる対策をぜひ始めてみてください。