股関節のつまりとは?

階段の上り下りや歩行中などに、股関節に痛みやつっかかりを感じる場合は、股関節がつまっている可能性があります。

股関節のつまりの主な症状は下記の通りです。

・手すりがないと、座ったり立ったりするのが難しい

・歩行中も股関節に痛みを感じる

・靴下の履きづらさや靴ひもの結びづらさを感じる

股関節がつまってしまう原因はさまざまですが、股関節まわりの筋肉が硬くなり、筋肉が緊張して動きが制限されたときに痛みが生じます。

股関節のつまりの原因

股関節は、骨盤の臼蓋(きゅうがい)というくぼみに、大腿骨頭(だいたいこっとう)というボール状の骨がはまりこんでいる状態です。

この臼蓋と大腿骨頭の噛み合わせの位置が少しズレることで、股関節の「つまり」が引き起こされると考えられているのです。

特に、長時間の立ちっぱなしや座りっぱなし、不良姿勢などにより、股関節周辺の深層筋の使い方がアンバランスになります。

すると、お尻の深層筋である梨状筋(りじょうきん)や内閉鎖筋(ないへいさきん)、外閉鎖筋(がいへいさきん)などが硬くなります。

こうして股関節の噛み合わせが浅くなったり、大腿骨頭が少しでもズレたりしただけで股関節の可動域に制限が出てしまうわけです。

その結果、股関節と大腿骨がぶつかってしまい、痛みが生じることになります。

股関節のつまりの代表的な疾患

ここでは、股関節のつまりの代表的な症状を解説します。

変形性股関節症

変形性股関節症とは、股関節の軟骨がすり減ることで骨が変形し、股関節のかみ合わせがずれて可動域が狭まった結果、痛みが生じる疾患です。

変形性股関節症を発症すると、最初は立ち上がりや歩き始めに、脚の付け根の部分に痛みを感じます。

症状が進行すると痛みが強くなり、場合によっては常に痛みがあったり、夜寝ているだけでも痛みが生じたりすることがあります。

日常生活では、靴下が履きにくくなることや、長時間歩いたり立ったり、正座をしたりすることも困難になるのが特徴です。

臼蓋形成不全

臼蓋形成不全は、骨盤にある臼蓋の発達が不十分なため、大腿骨を覆うことができない疾患です。

骨盤側のくぼみが浅くなっているため、荷重が分散できず、股関節に違和感や不安定感があるのが特徴です。

遺伝や生まれつき発症するケースもありますが、年齢とともに筋力が落ちて体重が増えると、軟骨がすり減って「変形性股関節症」を発症するリスクが高まります。

臼蓋形成不全の段階では、はっきりとした症状が現われることは少ないものの、変形性股関節症を発症すると痛みなどの症状が現れます。

リウマチ性股関節症

リウマチ性股関節症は自己免疫疾患のひとつでもあり、免疫細胞が誤って正常な骨や関節、組織を攻撃してしまい、股関節に炎症が起きて痛みが生じる疾患です。

リウマチ性股関節症を発症すると、歩くことができなくなるなど日常生活に支障をきたし、最終的に介助が必要になる場合もあります。

そのほかの症状は、疲労や体重減少、脱力感、食欲低下などです。

進行すると全身の関節に影響し、関節の軟骨や骨が破壊されて脱臼や変形が引き起こされます。

股関節のつまりを改善するためのストレッチ

ここからは、股関節のつまりを改善するためのストレッチを5つ紹介します。

股関節まわしのストレッチ

股関節をしっかりと動かすことで、股関節まわりの血行が良くなり、痛みの緩和や予防にもつながります。

股関節をほぐすためには、下記で紹介する股関節まわしが有効です。

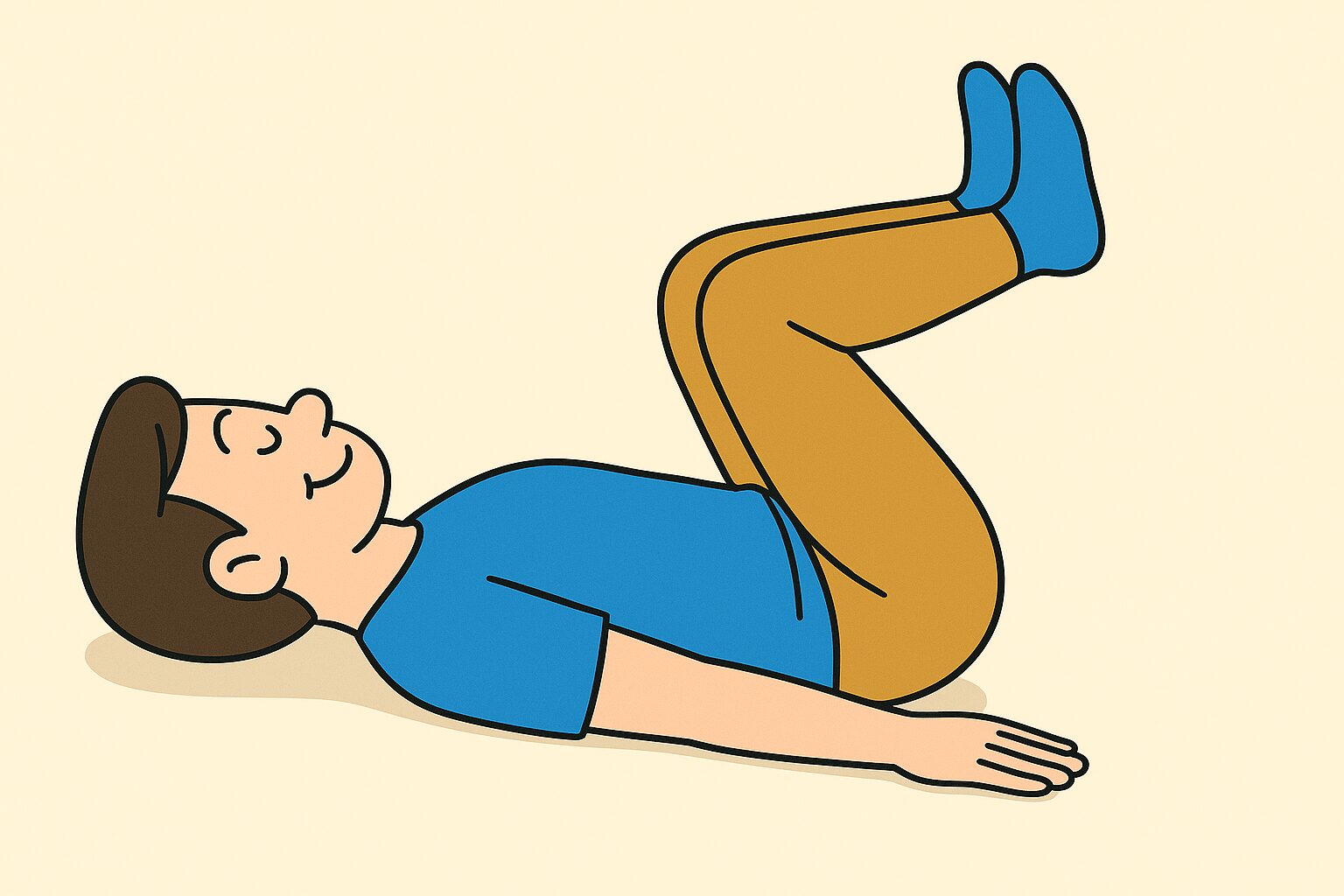

1.仰向けの体勢になり両手を広げる

2.膝を曲げた状態で、円を描くように回す

3.内回しと外回しの両方行う

大腿四頭筋のストレッチ

大腿四頭筋(だいたいしとうきん)とは、大腿直筋、内側広筋、外側広筋、中間広筋で構成されており、股関節の屈曲や膝関節の伸展を行う筋肉群です。

これらの筋肉は、歩行や走行などのはたらきにおいて重要な役割を果たしています。

大腿四頭筋のストレッチは下記の通りです。

1.床に正座する

2.片脚を前に出した状態でまっすぐに伸ばす

3.両手を後ろにつき、上体を少しずつうしろに倒す

4.痛みを感じないところまで倒し、20~30秒キープする

5.反対側も同じように行う

身体が柔らかい方は、両手の代わりに両肘をうしろについて倒すのもおすすめです。上体をできるだけ遠くに倒すことで、ストレッチの効果が高まります。

腸腰筋のストレッチ

腸腰筋(ちょうようきん)は、上半身と下半身をつなぐ筋肉の総称で、骨盤から脚のつけ根にかけてついているインナーマッスルです。

歩き出すときに脚を前に振り出す動作や、仰向けから起き上がる動作、坂道や階段で脚を持ち上げる動作などで使われます。

腸腰筋のストレッチ方法は下記の通りです。

1.仰向けの状態で床に腰をつけて、両手は身体側に伸ばす

2.膝を軽く曲げたまま両足を上にゆっくりと上げていく

3.真上まで上げたら、腰が反らないところまでゆっくりと下ろす

4.2〜3を、両足をそろえたまま20回ほど繰り返す

腸腰筋ストレッチを行うと、縮こまったり硬くなったりした腸腰筋が伸びて柔軟性を高められます。

中殿筋・小殿筋のストレッチ

中殿筋と小殿筋は、骨盤や股関節を安定させるための重要な筋肉です。お尻の側面についており、歩行時や片足立ちのときに骨盤を安定させる役割があります。

中殿筋・小殿筋のストレッチは下記の通りです。

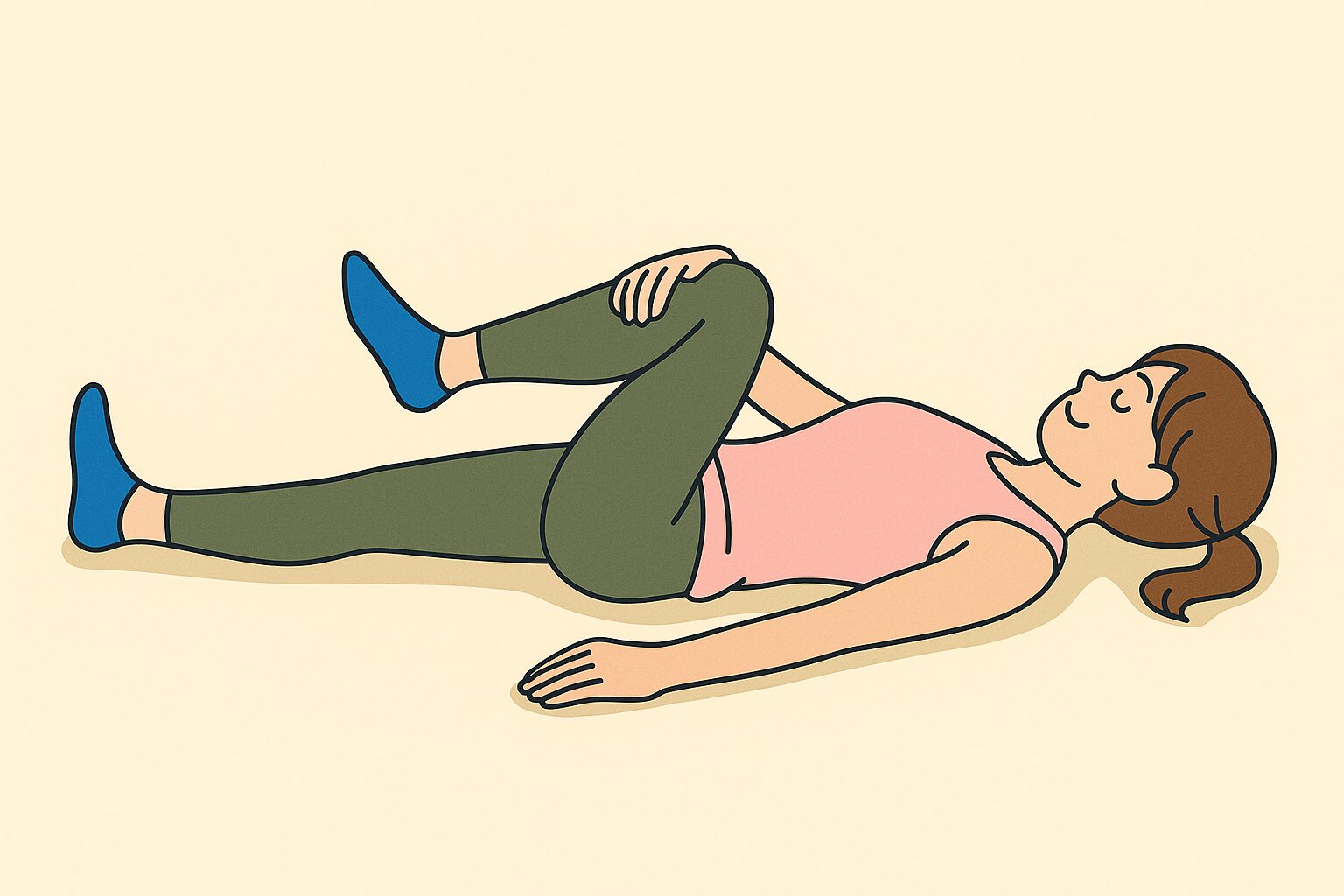

1.仰向けになり、右脚を上げて膝を約90度曲げ、そのまま下半身を左にねじる

2.左手で右膝を押さえて、右側の中殿筋・小殿筋が伸びるところで15〜30秒キープする

3.これを1〜3セット行ったあと、左側も同じように行う

梨状筋のストレッチ

梨状筋はお尻の奥にある筋肉で、股関節につながっていて大腿骨の動きに関係しています。

股関節をあまり動かさない状態が続くと、梨状筋が収縮し硬くなってしまうため、ストレッチでしっかりと伸ばすことが大切です。

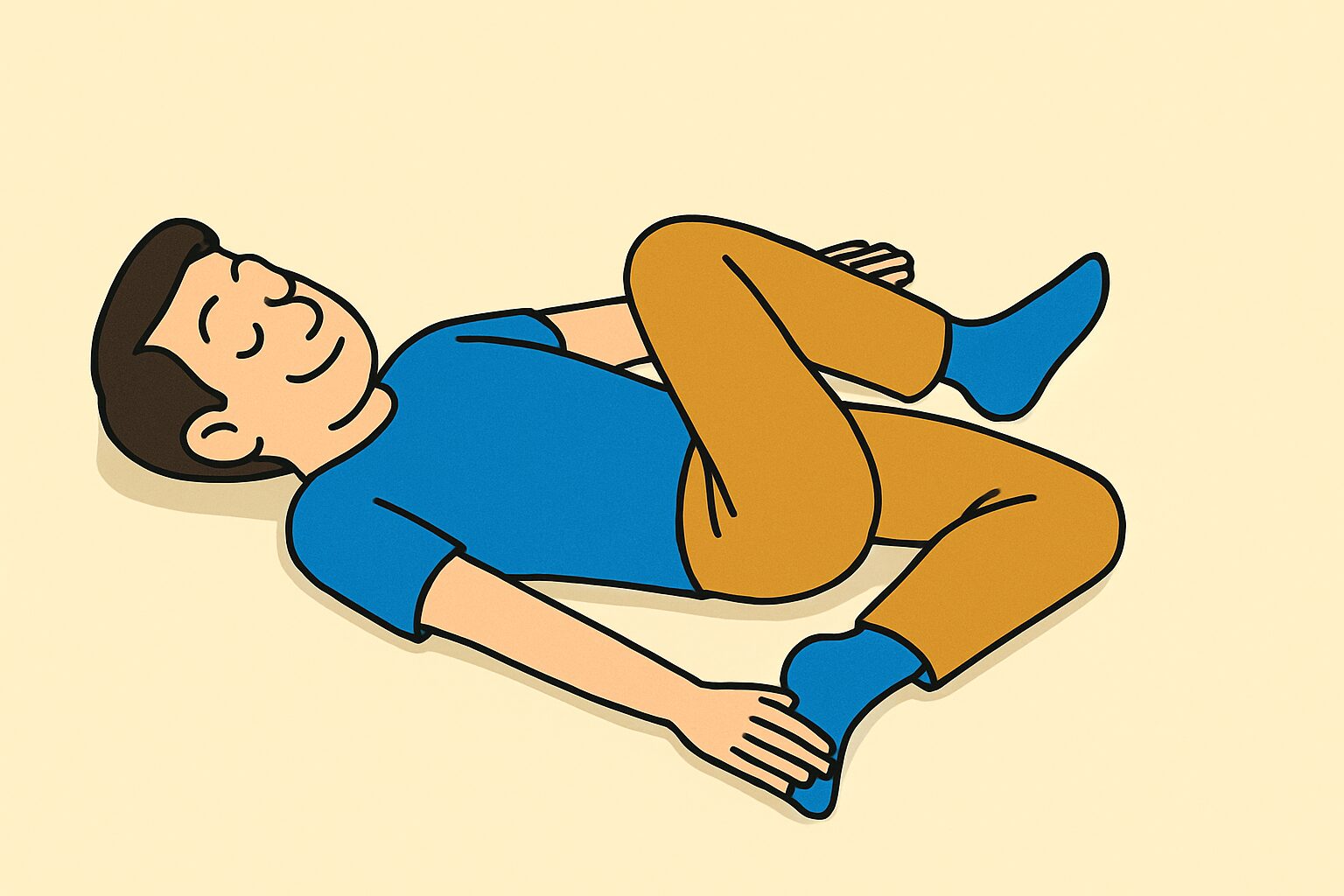

1.仰向けになり足を深く組む

2.下になった膝を少し上げ、上になった足の方向に下半身をひねる

3.上にある足で下の膝にテンションをかける

ストレッチの際は、なるべく腰が浮かないように注意しましょう。

股関節のつまりを改善するための筋トレ

ここからは、股関節のつまりを改善するための筋トレを3つ紹介します。

ヒップリフト

股関節のつまりは、大腿骨が前にシフトしてしまうことで起こるケースが多いです。これは、足の前側の筋肉ばかりを使っているため、お尻の筋力が低下しアンバランスが生じているためです。

お尻の筋肉を鍛えることで、股関節に負担をかけない効率の良い動きをマスターできます。

1.仰向けになり、両足を地面につけた状態でお尻を上げる

2.お尻を硬く締めて、10秒間キープする

3.これを2~3セット行う

お尻を上げた際に、肩から膝までが一直線になるようにしましょう。

ランジ

ランジは、お尻の筋肉やハムストリングス(太ももの裏側の筋肉)、大腿四頭筋などをバランス良く鍛えられる筋トレです。

1.片方の足を前に出し、もう片方の足を後ろに下げて立つ

2.そのまま身体を上下に動かす

3.1、2の動作を10~15回繰り返す

スクワット

スクワットは、お尻の筋肉やハムストリングスなど、下肢全体を鍛えるシンプルなトレーニング方法です。

1.足を肩幅くらいに開き、頭に手を当てて腰を落とす

2.その後ゆっくりと元に戻していく

3.この動作を10~30回繰り返す

このとき、上半身は頭から腰までが一直線になる感覚で行いましょう。

まとめ

股関節のつまりは、股関節にある骨の噛み合わせがズレることで起こります。長時間の立ちっぱなしや座りっぱなしによってお尻の筋肉が硬くなり、股関節の可動域が狭まってしまうことが原因です。

放置すると股関節に痛みが生じたり、歩行が困難になったりするおそれがあるため、違和感があれば早めに対処することが重要です。この記事で紹介したストレッチや筋トレを試しても改善がみられない場合は、医療機関を受診しましょう。