猫背は便秘に影響する!

まずは、猫背と便秘の関係性を解説します。

内臓が押しつぶされるため

猫背になると背中が丸まり、内臓が圧迫されて腸に大きな負担がかかります。

腸に内臓の重みがかかると、食べ物を肛門方向へ運ぶ「ぜん動運動」が弱くなり、便秘を引き起こすことがあります。

交感神経が優位になるため

猫背になると胸部が圧迫されて呼吸が浅くなり、交感神経が優位になります。

腸のぜん動運動を促すには副交感神経の働きが重要ですが、交感神経が優位の状態では腸の動きが鈍くなり、便秘を招きやすくなります。

また、交感神経が活発な状態が続くと血流が悪化し、腸への血行も滞るため、さらに便秘が悪化しやすくなるリスクがあります。

猫背を改善する方法

猫背が便秘を悪化させる一因となっている場合、姿勢を改善することが便秘の緩和に役立つ可能性があります。ここでは、猫背を改善するセルフケアを3つ紹介します。

姿勢を見直す

PC作業やスマートフォンの操作中は、無意識のうちに猫背になりがちです。背中が丸まらないように意識して胸を張り、正しい姿勢を保ちましょう。また、首や頭が前に出ると猫背を助長しやすいため、あごを引き、頭を後方へ戻すように意識するのがポイントです。

正しい椅子の座り方について詳しく知りたい方は、こちらの記事を参考にしてみてください。

「椅子の正しい座り方と姿勢をキープするためのコツを解説」

寝具を見直す

猫背を改善するためには、毎日使う寝具の見直しも欠かせません。特に、寝返りが打ちにくいマットレスや、首を圧迫するような枕を使っていると、猫背が悪化する可能性があります。自然に寝返りが打てるマットレスや、顔が自然に真上を向く枕を選ぶことで、睡眠中も正しい姿勢を保ちやすくなります。

また、寝るときの姿勢も重要です。うつ伏せ寝は首に大きな負担がかかるため、仰向けや横向きの姿勢が理想的です。

運動を習慣化する

運動不足によって筋力が低下すると、正しい姿勢の維持が難しくなります。日頃から運動不足を実感している方は、少しずつ運動する習慣を身につけましょう。特に、無理なく体幹を鍛えられるヨガやピラティスは、猫背の改善に効果的です。自分の身体の状態や動きに対する意識が高まることで、普段の生活でも良い姿勢を保ちやすくなります。

ストレッチや筋トレをする

ストレッチや筋トレは、肩や背中の筋肉に適度な刺激を与え、血流をスムーズにします。関節の動きもなめらかになり、可動域が広がることで、猫背の改善にもつながります。ここでは、猫背の改善に効果的なストレッチや筋トレをご紹介します。

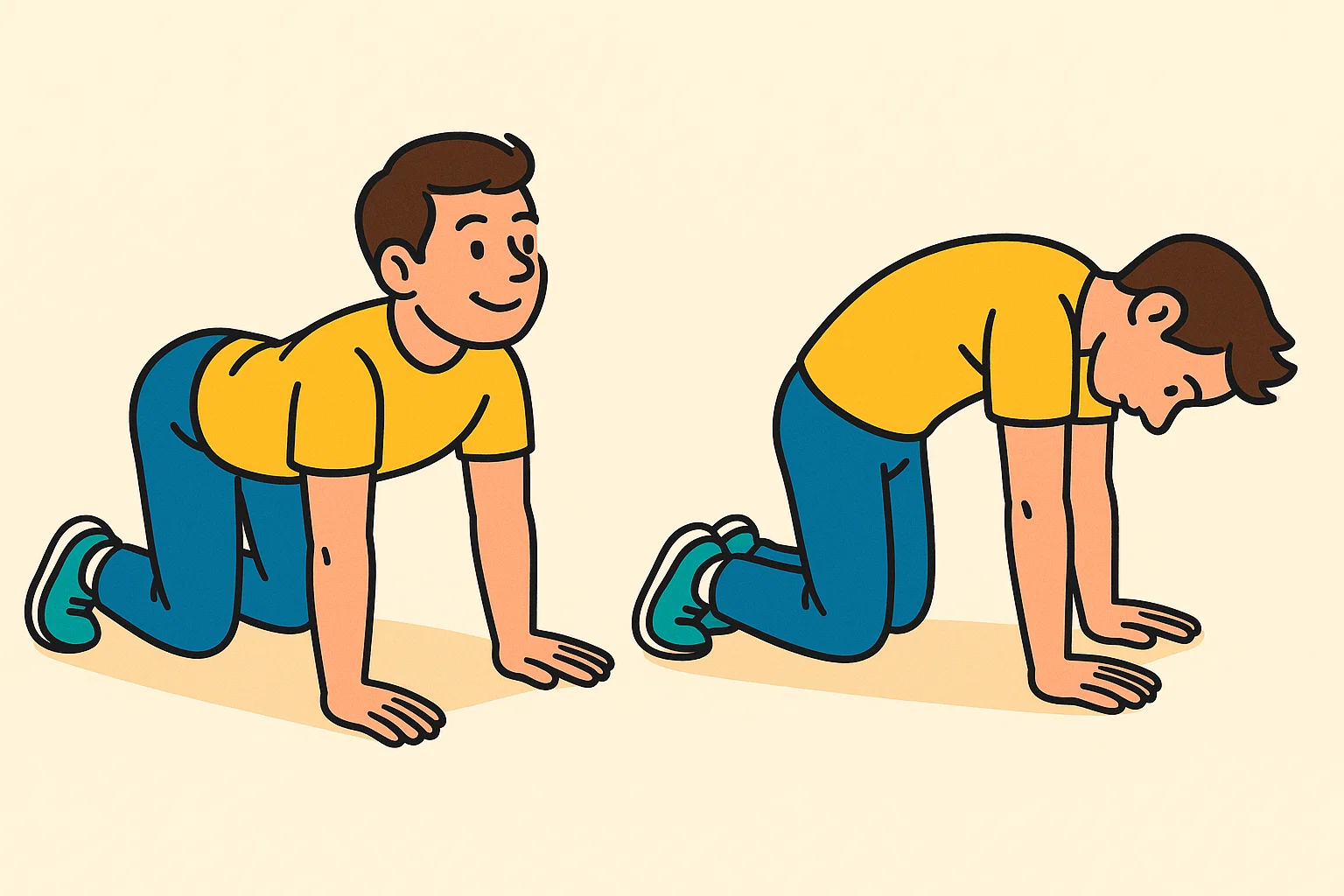

キャットアンドドッグ

1.四つ這いになる

2.肩甲骨を内側に寄せながら、背中を反らす

3.肩甲骨を離しながら、おへそを見るように背中を丸める

4.2~3の動きを繰り返す

できるだけ背中を大きく動かすのがポイントです。ストレッチ中は、肘が曲がらないように注意しましょう。

背骨の可動域を広げる運動

1.正座の姿勢になり、両手の甲から肘まで床につける

2.右手を頭の後ろに回し、肘を外側に広げながら上半身をひねる

3.肘を床まで近づける

4.2~3を繰り返す

5.左手を頭の後ろに回し、肘を外側に広げながら上半身をひねる

6.肘を床まで近づける

7.5~6を繰り返す

目線は肘の方向に向け、腰を反らさないように注意しましょう。

タオルを使った運動

1.丸めたタオルを準備する

2.仰向けになり、タオルを肩甲骨の下に当てる

3.可能な限り大きくバンザイをする

4.腕をできるだけ大きくバンザイしてから、ゆっくり降ろす(この動作を繰り返す)

腕をあげるときに腰を反らさないように注意しましょう。

タオルと椅子を使ったストレッチ

1.椅子に座り、筒状に巻いたタオルを両手で持ち、首の後ろに当てる

2.胸を張るようにして肩甲骨を寄せる

3.肩甲骨を寄せたまま、タオルを真っすぐ上へ持ち上げる

4.タオルを首の高さまでゆっくり下ろす

上記1~4の動きを10回繰り返しましょう。

便秘を改善する方法

続いて、便秘改善に役立つセルフケアを3つ紹介します。

マッサージやストレッチをする

腹部を優しくマッサージしたり、血流を良くするストレッチを取り入れたりすることで、腸の働きを促せます。ここでは、隙間時間にできる便秘改善マッサージや、寝る前にできる簡単なストレッチを紹介しますので、ぜひ取り入れてみましょう。

「の」の字マッサージ

1.下腹部の上で両手を重ねる

2.お腹に「の」の字を描くように、時計回りにゆっくり圧をかけながらマッサージする

反時計回りにマッサージすると腸の動きと逆方向になり、効果が得られない可能性があります。必ず時計回りにマッサージしましょう。

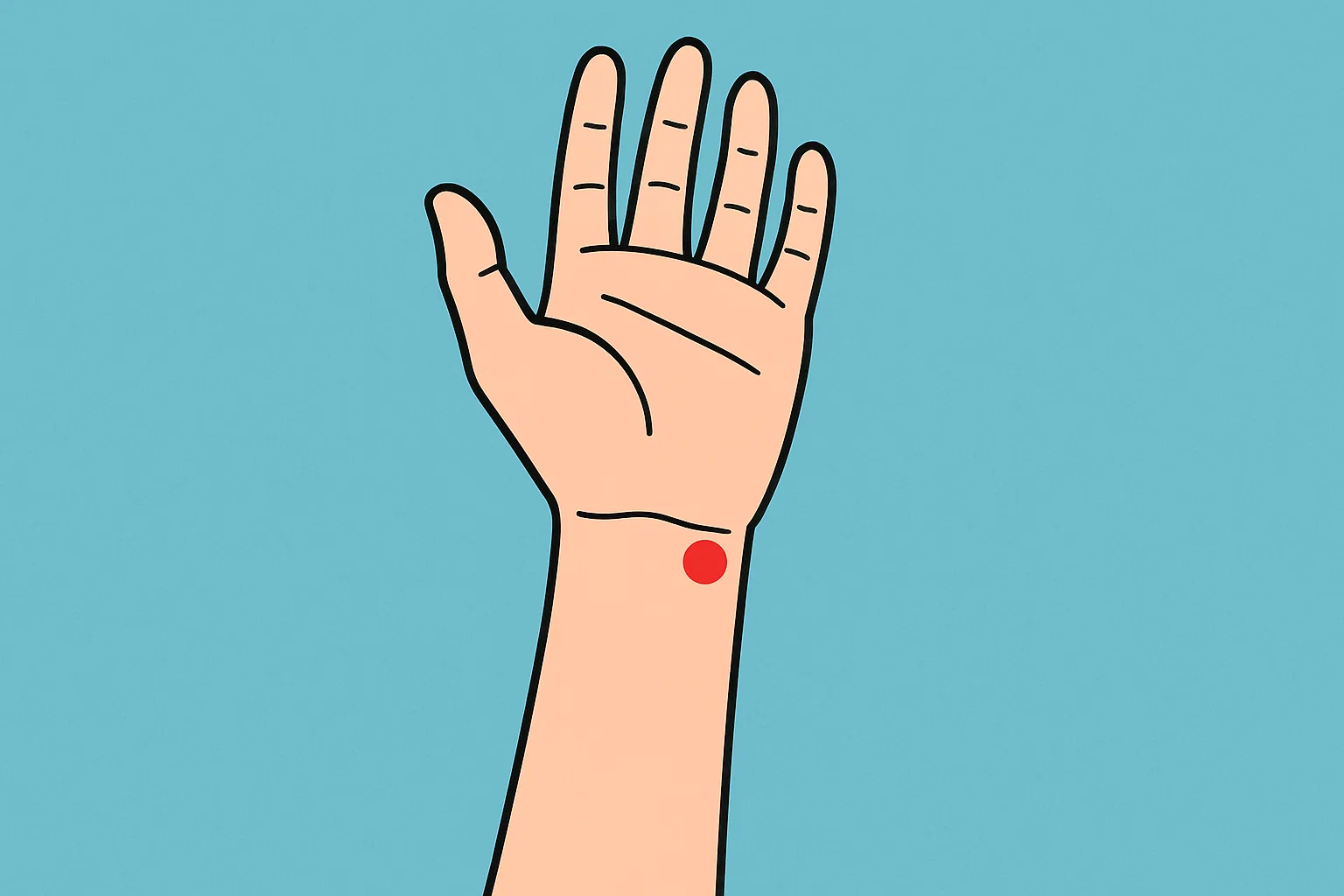

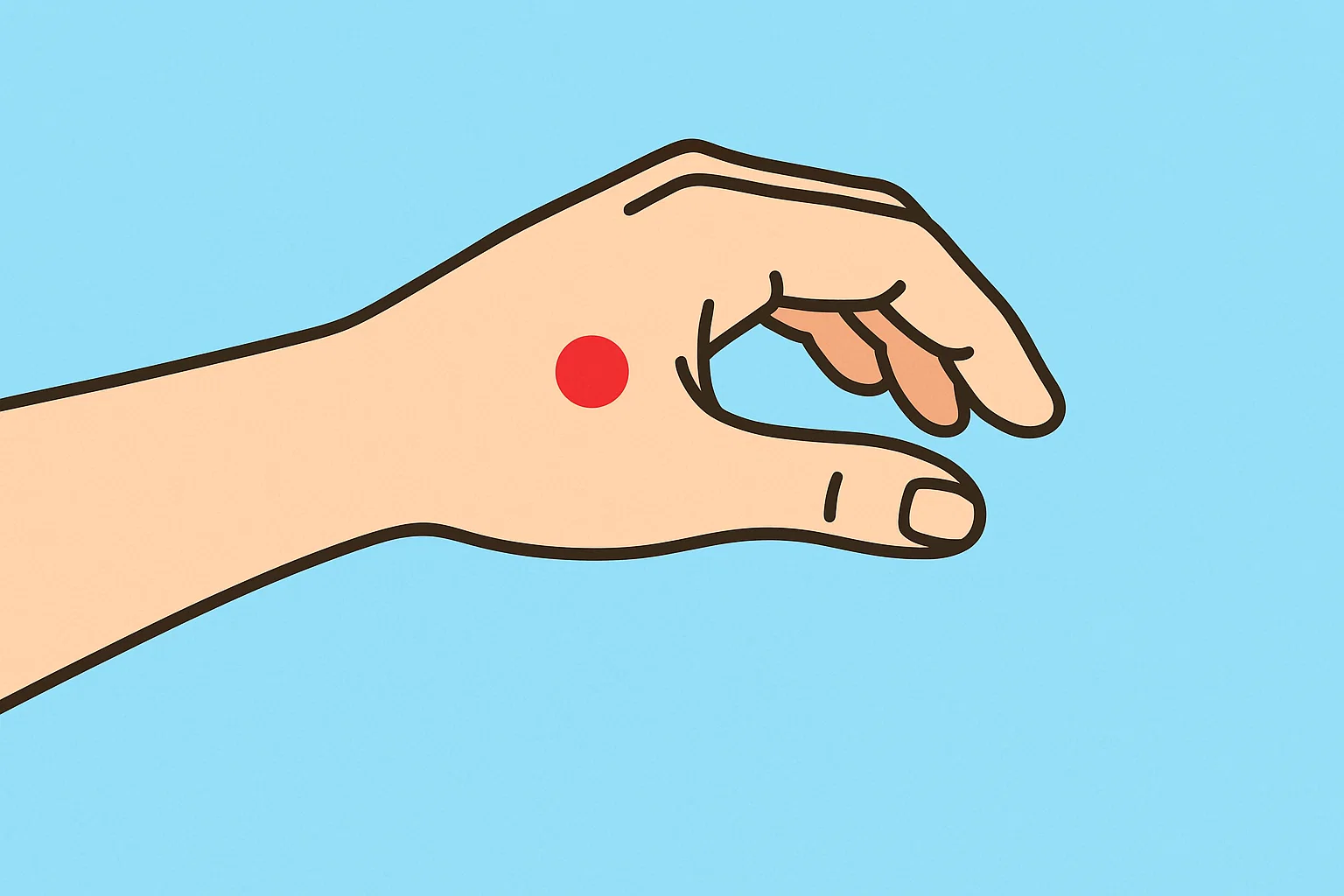

ツボ押しマッサージ

1.手の甲の、親指と人差し指の骨が交わる部分の人差し指側にあるツボ(合谷:ごうこく)を押す

2.手首の小指側の側面、骨と筋のくぼみにあるツボ(神門:しんもん)を押す

強く押しすぎず、気持ち良いと感じる程度の力で刺激してみましょう。

わかめストレッチ

1.立った状態で両手を上に伸ばし、頭の上で手の平を合わせる

2.そのまま3秒かけて息を吸いながら、身体をゆっくり左へ傾ける

3.9秒かけて息を吐きながら、左から右へ身体を傾ける

脇腹が伸びていることを意識しながら、3分を目安に行いましょう。

食生活を見直す

便秘しがちな方は、日々の食生活を見直すことも大切です。1日3食、主食・主菜・副菜を組み合わせた食事を摂りましょう。便通を促すためには、食物繊維や発酵食品、良質な油を意識して取り入れるのがおすすめです。

食物繊維

食物繊維には、大きく分けて水溶性食物繊維と不溶性食物繊維の2種類があります。

水溶性食物繊維は、腸内の善玉菌を増やすほか、便をやわらかくする働きがあります。

一方、不溶性食物繊維は便のかさを増やして腸を刺激し、排便を促す役割を担っています。

ただし、便秘のときに不溶性食物繊維ばかりを摂ると、かえって便が出にくくなることがあるため注意が必要です。2種類の食物繊維をバランス良く取り入れることで腸内環境が整い、スムーズな排便につながります。

発酵食品

発酵食品には、腸内環境を整える乳酸菌が含まれています。納豆やヨーグルト、チーズ、漬物、キムチ、味噌、醤油、酒粕、酢などを積極的に取り入れましょう。

生きたまま腸に届く乳酸菌は少ないですが、死菌であっても他の善玉菌のエサとなり、腸内環境の改善に役立ちます。

良質な油

適度に油を摂取することで、腸内に溜まった便を排出しやすくする、便をやわらかくするといった効果が期待できます。

特に、リノール酸やα-リノレン酸、オレイン酸、DHA、EPAなどの不飽和脂肪酸は、便秘の改善に役立つとされています。

オリーブオイルや亜麻仁油、青魚などを日々の食事に取り入れましょう。

生活習慣を整える

便秘を改善するためには、生活習慣を整えることも大切です。ここでは、スムーズな排便を促すために意識したい生活習慣のポイントを紹介します。

生活リズムを整える

1日3回、できるだけ決まった時間に食事を摂ることで、体内のリズムが整いやすくなります。

また、就寝時間と起床時間を一定に保つことも、生活リズムや自律神経のバランスを整える上で大切です。

排便習慣をつけるためには、朝食後に便意がなくてもトイレに座る習慣を取り入れるのがおすすめです。

毎日決まった時間に排便のリズムをつくることで、自然に便意を感じやすくなります。

水分をしっかりと摂取する

体内の水分が不足すると便の水分も失われて硬くなり、便秘の原因になります。1日約2リットルを目安に、こまめに水分をとりましょう。

起床時にコップ1杯の水を飲む習慣をつけ、食事に汁物を取り入れることで、自然に水分摂取量を増やせます。

適度に身体を動かす

適度な運動は血流を促し、腸の働きを活性化させることで、排便しやすい状態を整えてくれます。ウォーキングやサイクリングなど、軽めの有酸素運動を取り入れてみましょう。

また、起床後に軽いストレッチや体操を行うことで全身の筋肉が刺激され、腸の動きも活発になります。

ストレスを発散する

ストレスは自律神経のバランスを乱し、腸の働きを低下させる原因になります。便秘を予防・改善するためにも、自分なりのストレス発散法を見つけることが大切です。

趣味や軽い運動、好きなものを食べる、リラックスできる香りを楽しむなど、心地良いと感じられる方法を試してみましょう。

まとめ

猫背によって内臓が圧迫されたり、自律神経のバランスが乱れたりすると、腸のぜん動運動が低下し、便秘を引き起こすことがあります。姿勢や寝具を見直すとともに、適度な運動やストレッチ、マッサージを取り入れ、猫背と便秘に関するケアの方法を試すことで、改善が期待できます。