首を回すと音がする原因

首を回すと音がする原因は明確になっていません。有力なのは、関節液(※1)の内部に生じた気泡が弾けたときに鳴る音であるという説です。しかし、首周辺の軟部組織がこすれる音、靭帯や腱の摩擦音などの説もあります。

※1:関節の間にある潤滑液の役割を果たす液体

首を回して音がしたら病院に行くべき?

首を回すたびに音が鳴ると、「病院に行ったほうが良いかな?」と心配になる方もいるでしょう。しかし、音がする以外の症状がない場合は、病気やケガの可能性は低いので病院に行く必要はありません。

ただし、音がする以外にも、下記のような症状が出ている場合は何らかの異常が出ているおそれがあります。

・首を動かしたときに痛みも感じる

・ボタンを留めるなど、指先を使う作業がしにくい

・手指がしびれている

・歩くときにフラフラしたり、力が抜けるような感じがしたりする

これらの症状は、下記のような病気が原因で生じている可能性があるため、早めに整形外科や神経内科を受診しましょう。

| 病名 | 特徴 | 主な症状 |

| 頚椎症 | 加齢によって頚椎(※2)や椎間板(※3)が変性したり、靭帯が硬くなったりして起こる病気 | ・首の痛み

・首から手指にかけてのしびれ |

| 頚椎症性神経根症(けいついしょうせいしんけいこんしょう) | 頚椎症によって変性した頚椎が、神経根(※4)を圧迫して起こる病気 | ・首から手指にかけてのしびれや脱力感

※通常、左右どちらか片方に症状が出る |

| 頚椎症性脊髄症(けいついしょうせいせきずいしょう) | 頚椎症によって変性した椎間板が棘状になり、脊髄を圧迫して起こる病気 | ・両手足の痛みやしびれ

・運動障害 ・排便、排尿の異常 |

| 頚椎椎間板ヘルニア | 加齢や外傷によって頚椎の椎間板が飛び出し、神経根や脊髄を圧迫して起こる病気 | ・首や肩の痛み

・首から手指にかけてのしびれ |

もし何らかの病気だった場合、痛いからといってマッサージやストレッチをすると悪化するおそれがあるため注意が必要です。

※2:首の骨

※3:骨と骨の間にあるクッションのような組織

※4:神経の本幹である脊髄から左右に枝分かれする細い神経

首を回すと音がする際に気を付けるべきこと

首を回したときに音がしても直ちに病院に行く必要はありませんが、普段の生活で首に負担がかからないようにする必要があります。具体的には何に気を付ければ良いのかを知っておきましょう。

正しい姿勢を心がける

首や肩の負担を減らすには、日頃から正しい姿勢で過ごすことが大切です。特に毎日長時間PCやスマートフォンを使っているなどで、背中が丸くなっていたり身体が前に傾いたりしている方は注意が必要です。

頭が前に出てしまい、首や肩に大きな負担がかかって筋肉が緊張するため、コリや痛みなどの症状が出やすくなります。下記を参考に、正しい座り姿勢を身につけましょう。

【正しい座り姿勢のポイント】

・椅子に深く座り、坐骨を座面に立てる

・背筋を伸ばしてあごを引く

・膝が90度になるよう椅子の高さを調整する

・足の裏全体を床につける

また、PCを使うときは下記のポイントも意識しましょう。

・ディスプレイから40~70cmほど離れる

・背筋を伸ばした状態で、視線が10~20度ほど下を向く高さにディスプレイを置く

重たいものはなるべく持たない

重たいものを持ち上げると、首や肩に過剰な負荷がかかります。首に問題が起きているときは、なるべく重たいものを持たないようにしましょう。

特に前かがみの状態で重たいものを抱えると、腰はもちろん首にも大きな負担がかかるので避けましょう。引っ越しなどで重たいものを持たざるを得ない場合は、下記のポイントを意識しましょう。

【重たいものを持つときのポイント】

・前かがみにならないようにする

・腰を落として肩膝を床につけ、重心を下げる

・荷物を身体に近づける

・お腹に力を入れ、全身を使って持ち上げる

もし重たいものを持ち上げた後に首に違和感を覚えたら、病院に行って医師に相談してみましょう。

首を鳴らさない

首がポキポキと鳴ることに快感を覚え、わざと鳴らしている方もいるのではないでしょうか。また、何となくすっきりする感じがして、首を鳴らしている方もいるかもしれません。

しかし、無理に首を鳴らしていると、首の筋肉や靭帯などに負荷がかかってしまいます。その結果、首の違和感や痛みなどの症状が悪化したり、首を動かしにくくなったりすることもあるため、無理に首を鳴らすのはやめましょう。

どうしても首を動かしたい場合は、痛みを感じず無理なく動かせる範囲でストレッチをする程度に留めておくことが大切です。

首から鳴る音を改善する3つのストレッチ

首を回すと音がする現象は、ストレッチで首まわりの筋肉を柔らかくすると改善する場合があります。ここでは、首を回すと音がするときにおすすめのストレッチを3つ紹介しますので、さっそく試してみましょう。

なお、どのストレッチをするときでも、下記のポイントを意識してください。

・筋肉の伸びを感じたら20秒間その状態をキープする

・痛みがなく気持ち良いと感じるくらいにする

・呼吸を止めないようにする

ストレッチで筋肉を伸ばしたときの、初めの5~10秒間は準備段階です。ここでやめると筋肉がしっかりと伸びる前に終わるため、少なくとも20秒はキープしましょう。

また、痛みを感じるほど伸ばすと、筋肉が硬くなってストレッチの効果が落ちてしまいます。気持ち良いと感じる範囲に留めておきましょう。

さらに、ストレッチ中は息を止めないように意識することも大切です。息が止まると筋肉が緊張したり血圧が上がったりする場合があります。ストレッチ中は、常にゆっくりと呼吸し続けましょう。

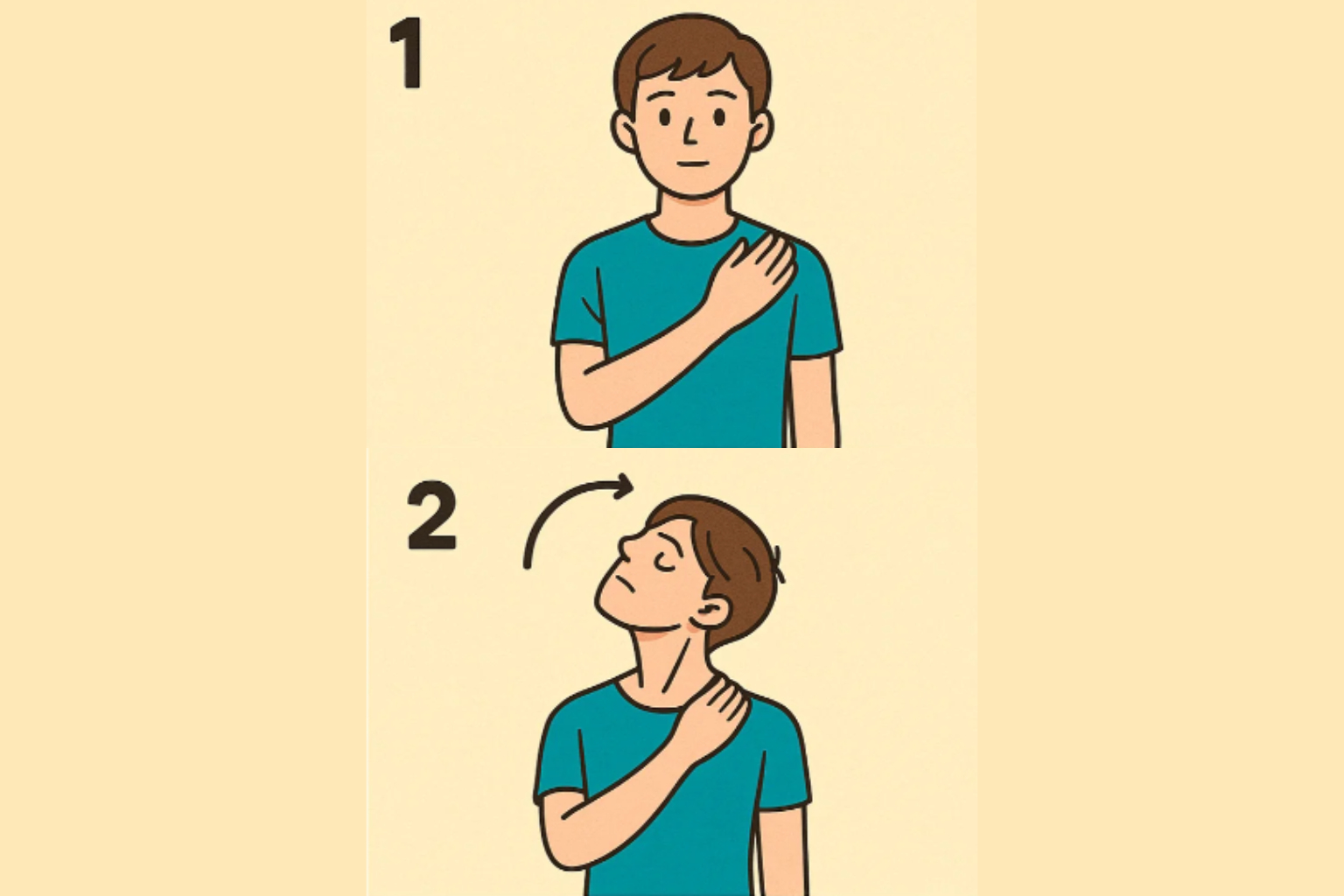

胸鎖乳突筋のストレッチ

胸鎖乳突筋(きょうさにゅうとつきん)とは、耳の後ろあたりから鎖骨の内側に向かって伸びている筋肉です。頭の重さを支えるだけでなく、頭を動かしたり息を吸ったりするときにも働くなど、重要な役割を担っています。

長時間背中を丸めた姿勢を続けると胸鎖乳突筋にかかる負担が増大するため、下記の流れでストレッチを行いましょう。

1.右手で左肩を押さえる

2.頭を右斜め後ろの方向に倒す

3.鎖骨から耳の後ろあたりまでの伸びを感じたら、そのまま20秒間キープする

4.元の体勢に戻り、手を入れ替えて1~3の動作を行う

このストレッチはストレートネックの改善にも役立つといわれているので、定期的に実践してみてください。

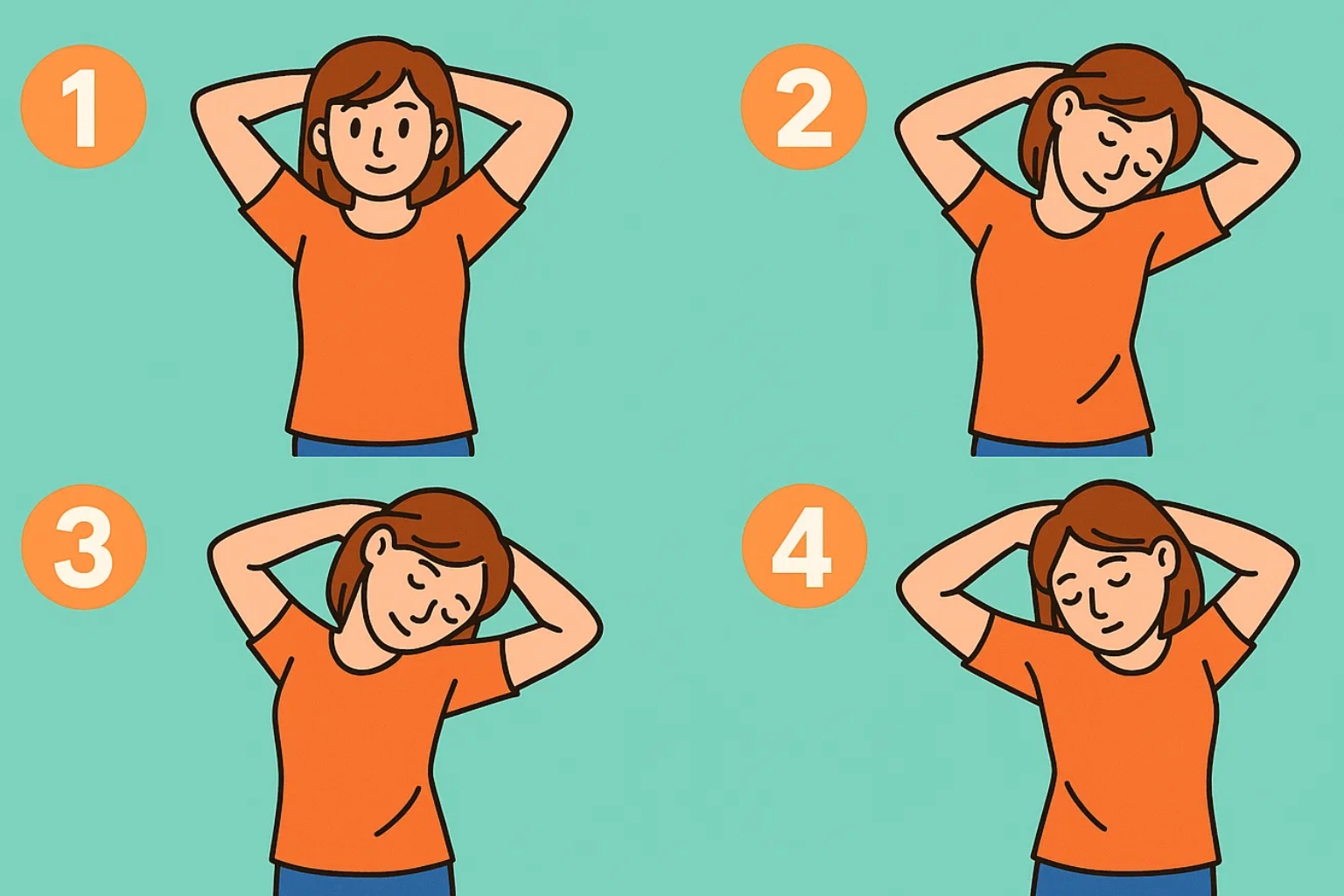

肩甲挙筋のストレッチ

肩甲挙筋(けんこうきょきん)とは、首の後ろ側にある筋肉です。首を後ろに反らしたり肩甲骨を持ち上げたりする役割があります。

背中が丸まって頭が前に出ていると首に負荷がかかるため、肩こりや首こりを感じやすくなります。肩甲挙筋が凝り固まってしまわないように、下記の流れでストレッチしましょう。

1.両手を頭の後ろで組む

2.ゆっくりと頭を前に倒し、そのまま右にひねる

3.首の後ろの伸びを感じたら、そのまま20秒間キープする

4.元の状態に戻り、次は頭を左にひねってストレッチする

しっかり伸ばしたいからといって、痛みを感じるほど強く頭を押さえつけないようにしましょう。

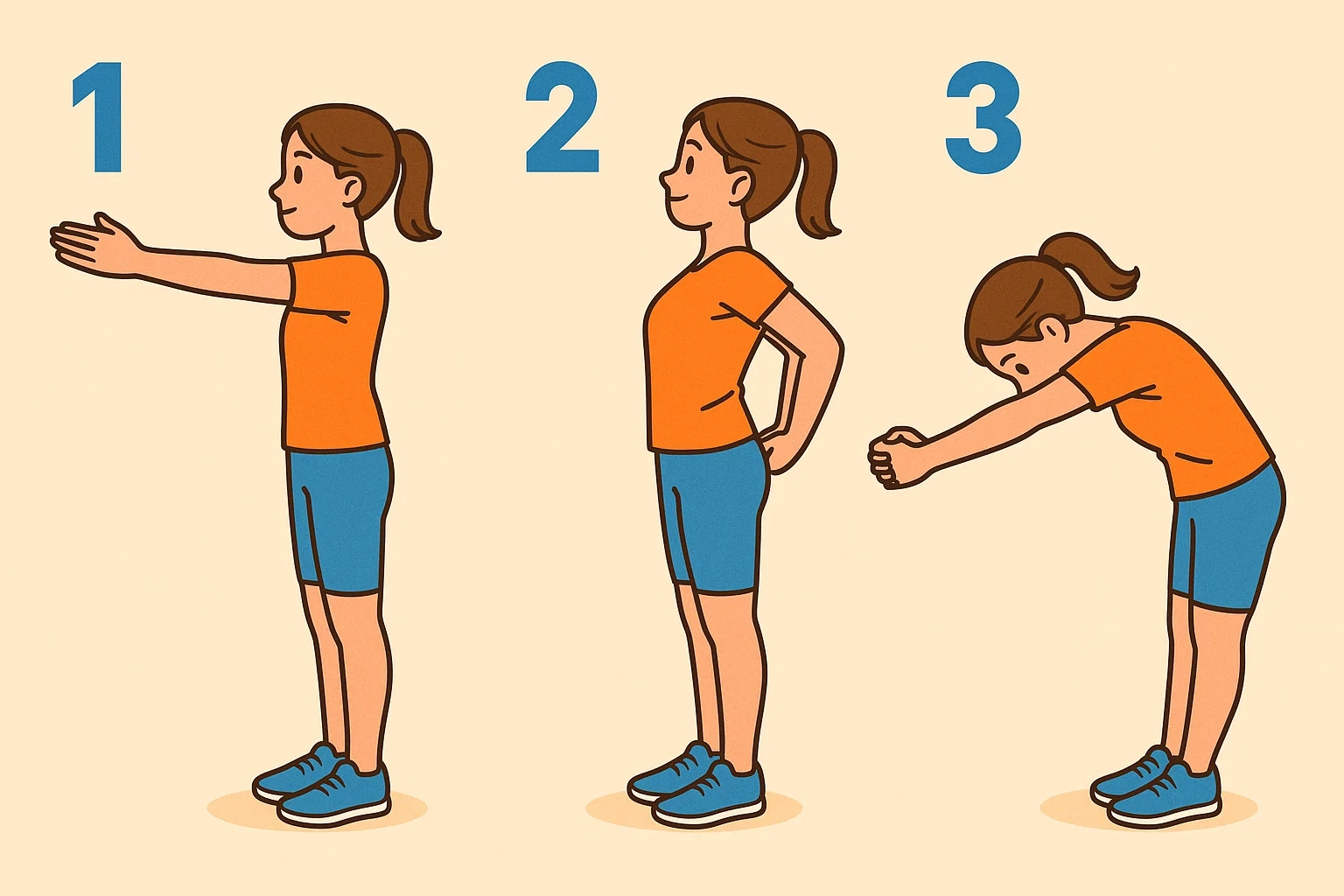

僧帽筋中部線維のストレッチ

僧帽筋中部線維(そうぼうきんちゅうぶせんい)とは、肩の上部から脇の高さの位置にあたる部分です。肩甲骨を内側に引き寄せる際に働きます。

姿勢が悪い状態が長引くと僧帽筋中部線維に負担がかかり、首のコリや肩の盛り上がりなどにつながるので、下記のストレッチでほぐしておきましょう。

1.両腕を真っ直ぐ伸ばして斜め前に出す

2.胸を張るイメージで、両腕を身体の後ろに移動させて肩甲骨を寄せる

3.背中を丸めながら、両腕を身体の前に移動させる

4.1~3の動作を数回繰り返す

胸を張るときは目線を正面に向けたまま、少しあごを引くのがコツです。

まとめ

首を回すと音がする原因は明確になっていませんが、首に負担がかかっていることで音が鳴っている可能性があります。改善を目指す場合は、普段から正しい姿勢で過ごす、重たいものを持つのを避けるなどして首への負担を減らしましょう。

【関連記事】