ジャンパー膝はどのくらいで治る?

ジャンパー膝の回復期間は、症状の程度や個人差によって異なるものの、一般的には数週間から数か月ほどかかると考えられています。

比較的軽症の場合は、適切な安静やリハビリを行うことで1~2か月程度で回復が見込めますが、症状が強い場合や痛みが長引いている場合は、2~3か月以上かかることもあります。

炎症が残っている状態で無理に運動を再開したり、アイシングやストレッチなどのケアを怠ったりすると、症状が悪化して回復が長引くケースもあるため注意が必要です。痛みが治まったように感じても、自己判断で運動を再開するのは避けましょう。

また、ジャンパー膝の原因となる柔軟性の低下や筋力不足が改善されないままだと、再発リスクも高まります。早期にスポーツ活動へ復帰するためには、まずは整形外科を受診して正確な診断を受け、必要に応じてリハビリや専門的な治療を受けることが大切です。

ジャンパー膝でやってはいけないこと

ジャンパー膝を早期に回復させるためには、やってはいけないことをしっかり理解し、避けることが大切です。ここでは、ジャンパー膝の症状を悪化させやすいNG行動を具体的に解説します。

違和感がある状態で運動を続ける

ジャンパー膝になって、膝に違和感がある状態で運動を続けるのは避けましょう。

軽い痛みや違和感がある程度だと「そのうち回復するだろう」と我慢してしまいがちですが、膝への負担をかけ続けることで炎症が悪化し、症状が長期化するおそれがあります。

炎症が進行すると、膝蓋腱に微細な損傷が蓄積し、より重症化してしまうリスクも高まります。また、痛みを我慢して運動を続けることで、違和感が慢性化し、日常生活にも支障をきたす可能性があるのです。

さらに、十分な安静期間を取らないと組織の修復が妨げられ、回復が遅れる原因にもなります。違和感や痛みがあるときは、運動をいったん中止して安静を保ち、炎症が落ち着くまでしっかりケアを行いましょう。

長時間立ち仕事や歩行を行う

ジャンパー膝のときは、運動以外でも膝に負担がかかる長時間の立ち仕事や歩行も控えましょう。

長時間立ちっぱなしでいると、膝蓋腱に持続的な負荷がかかり、炎症が悪化する可能性があります。また、同じ姿勢を続けることで血行が滞り、膝周辺の組織修復が遅れることもあります。

さらに、膝周囲の筋肉が疲労しやすくなり、結果的に腱への負担が増大してしまうかもしれません。運動は禁止されていてもウォーキングなら大丈夫と考える方もいますが、長時間の歩行も膝に負担をかけるため注意が必要です。

自己判断で治療を中止する

症状が軽くなってくると、自己判断で治療やリハビリを中止してしまう方もいますが、これも避けるべき行動です。

自己判断で治療を中止すると、炎症が完全に治まる前に運動を再開してしまい、症状の悪化や慢性化を招きやすくなります。慢性化すると、膝の痛みが長引き、運動能力の低下や日常生活への支障が出る可能性もあります。

また、腱の損傷が進行すると、腱断裂や手術が必要になることもあるため注意が必要です。早期回復には医師の指示に従い、リハビリや治療を継続しましょう。

安静にする期間を守らない

膝蓋腱は血行が乏しく、修復に時間を要します。そのため、医師が指示する安静期間を守らずに自己判断で運動を再開すると、症状が再発しやすくなります。

特に、症状が重い場合には6週間以上の安静が必要となることがあります。安静期間を守らずに運動を再開すると、症状が悪化し、手術が必要になるかもしれません。

ジャンパー膝は安静期間をきちんと守ることで、膝蓋腱がしっかり修復され、スポーツや運動に復帰できます。焦らず、医師や専門家の指示をしっかり守りながらリハビリを進めましょう。

ジャンパー膝の改善に効果的なストレッチ・トレーニング

ジャンパー膝を改善するためには、原因となる柔軟性の低下や筋力不足を改善するストレッチやトレーニングが効果的です。

おすすめのストレッチ・トレーニングを紹介しますので、実践してみましょう。

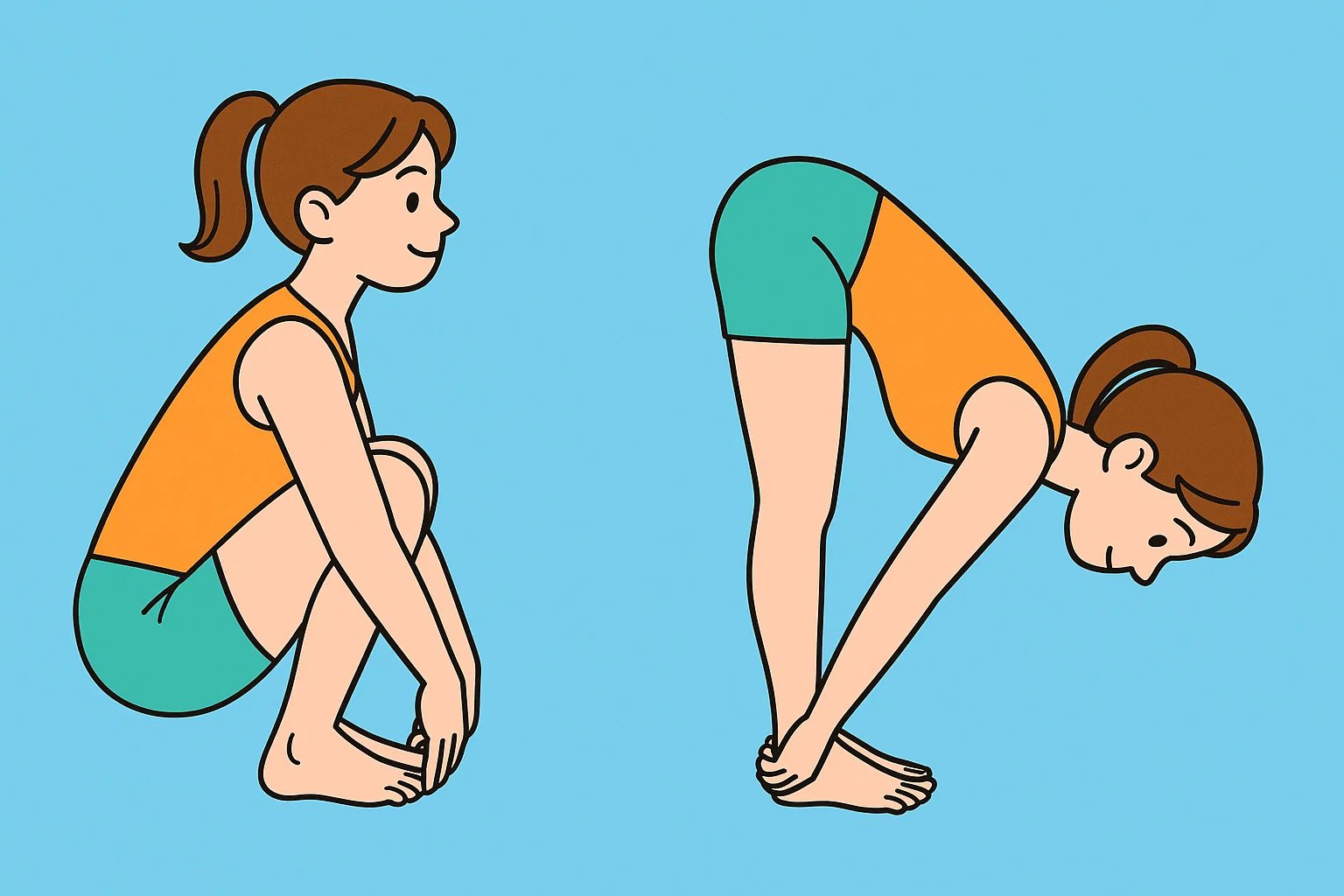

ジャックナイフストレッチ

太ももの後面(ハムストリングス)が硬いと骨盤が後傾しやすく、大腿四頭筋(だいたいしとうきん)への負担が増大します。そこでジャックナイフストレッチは、太ももの裏側をしっかり伸ばして膝の負担を軽減し、正しい動作の習得にも役立ちます。

1.しゃがんだ状態で両足首を手でつかむ

2.お腹と太ももをつけたまま、ゆっくりと膝を伸ばす

3.太ももの後面がしっかり伸ばし、姿勢をキープする

4.元の姿勢に戻し、数回繰り返す

お腹と太ももを離さないように注意しましょう。症状が改善されても、再発予防として定期的に行うのがおすすめです。

立って行う大腿四頭筋ストレッチ

太ももの前側(大腿四頭筋)を伸ばすストレッチです。片足立ちで行うため、バランスが不安な方は壁や机を支えにすると良いでしょう。

1.壁や机に手をついて立つ

2.ストレッチしたいほうの膝を曲げ、かかとをお尻に近づける

3.足の甲を手で持ち、膝を後方に引くように伸ばす

4.太ももの前面が伸びる感覚を感じながら、15秒間程度キープする

反動をつけずに行うことがポイントです。

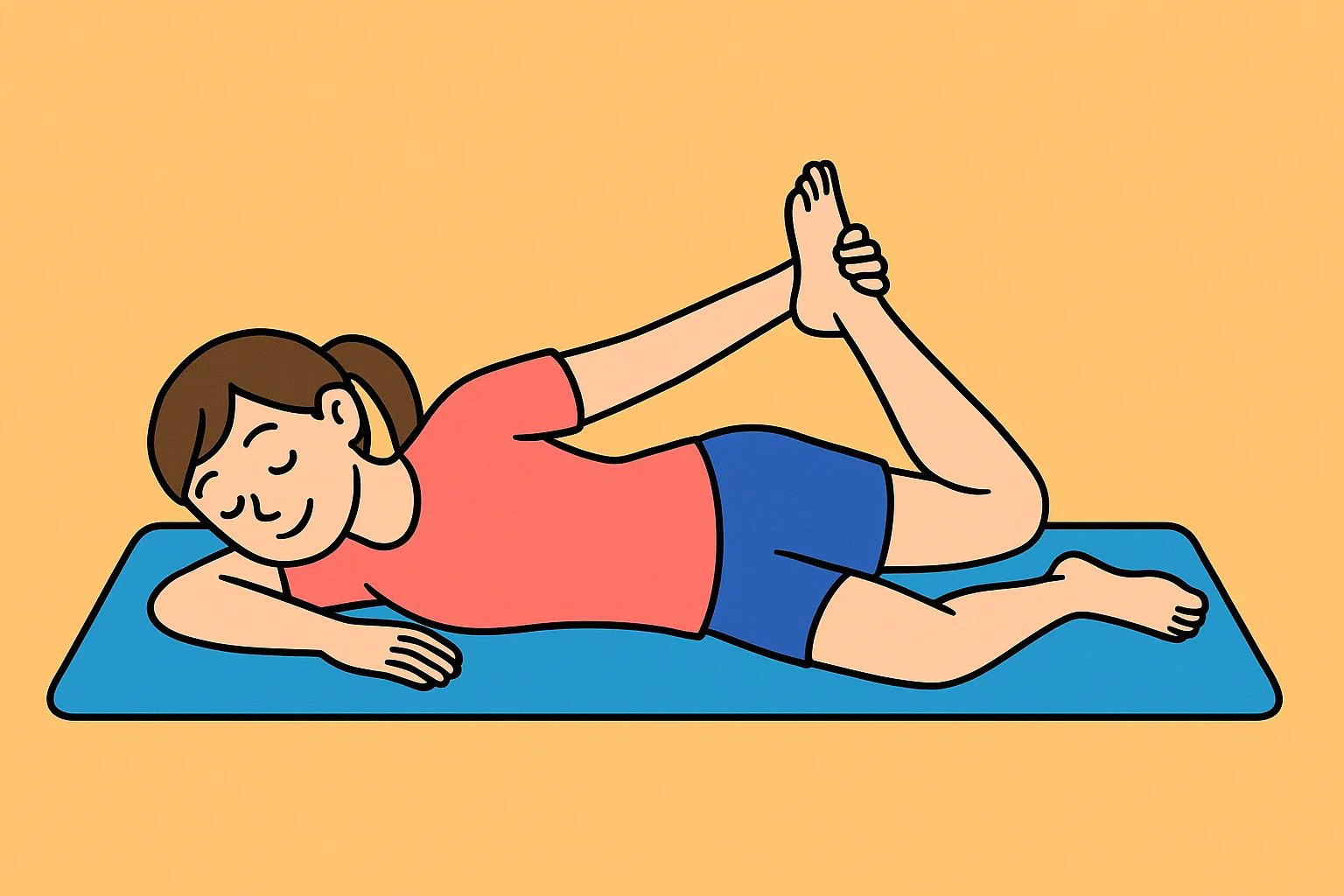

横になって行う大腿四頭筋ストレッチ

太ももの前面を寝た状態で伸ばすストレッチです。炎症が強い場合は痛みが出ることもあるため、反動をつけずに深呼吸をしながらゆっくり行いましょう。

1.マットの上で横向きに寝る

2.下の足を直角に曲げて安定させる

3.上の足を後方からつかみ、かかとをお尻に引き寄せる

4.太もも前面が伸びているのを感じながら2~3を繰り返し行う

5.反対側も同様に行う

ストレッチ中、腰が反らないように注意しましょう。

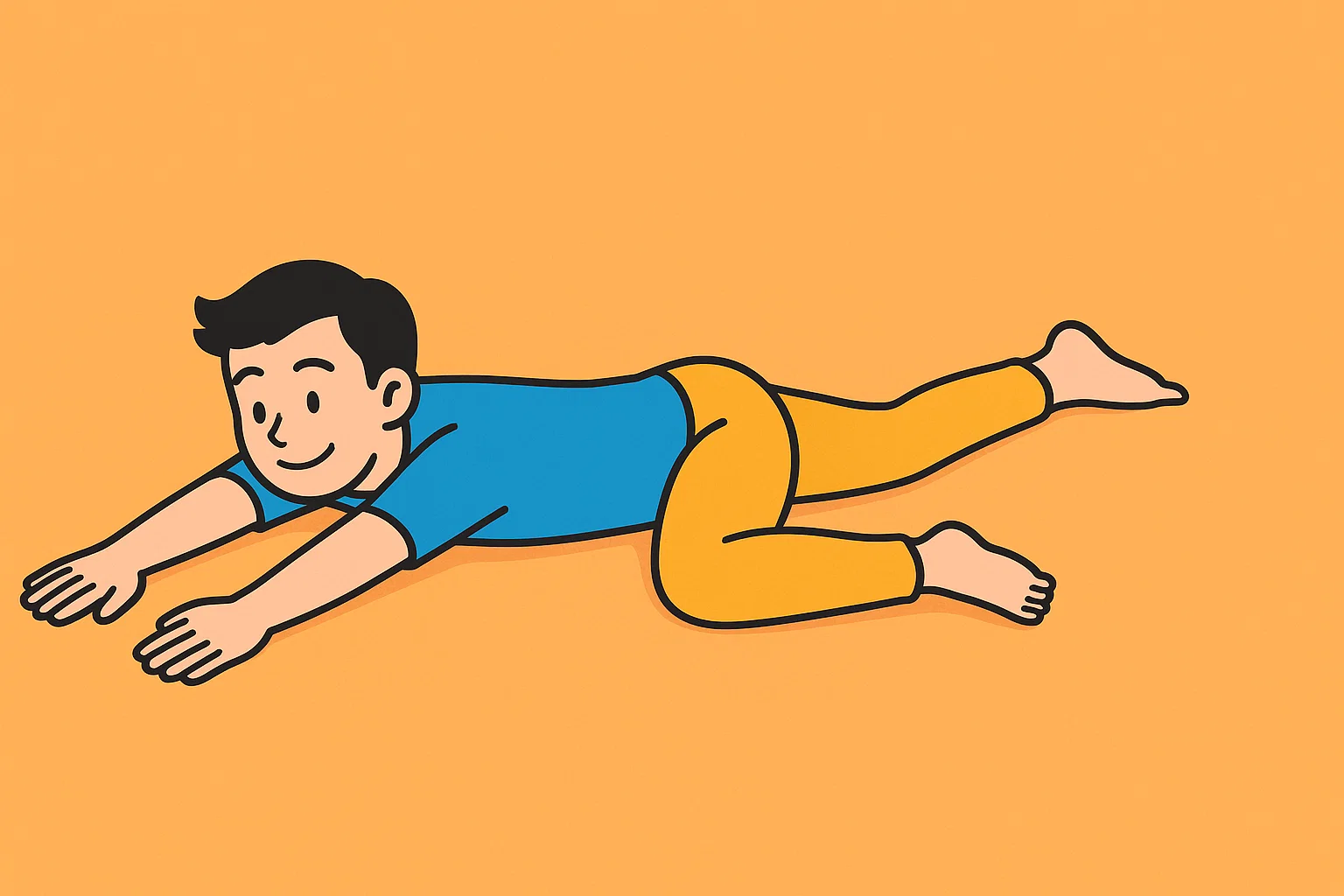

腸腰筋ストレッチ

腸腰筋は、骨盤の安定や膝の動きに深く関与する筋肉です。硬くなると骨盤が傾き、膝や腰への負担が大きくなるため、しっかりとストレッチして柔軟性を高めておきましょう。

1.うつぶせで両手を前方に伸ばし、バンザイの姿勢をとる

2.伸ばしたい側の足を反対の足を越えるように後方へクロスさせ、できるだけ外側に移動する

3.その姿勢のまま15秒間程度キープし、腸腰筋が伸びているのを意識する

無理をせず、気持ち良い範囲で伸ばすことが大切です。

スクワット

スクワットは膝への負担を減らす動作の習得や、左右の筋力バランスの改善に効果的です。ただし、フォームが崩れると膝に負担がかかるため、正しい姿勢で行いましょう。

1.足を肩幅に開き、膝とつま先を同じ方向に向ける

2.背筋を伸ばし、膝が内側に入らないように注意しながら、ゆっくりと腰を落とす

3.はずみをつけずに、ゆっくり元の姿勢に戻す

4.繰り返し行う

最初は無理のない回数から始め、慣れたら回数を増やしてみましょう。

ジャンパー膝の再発を予防する方法

ジャンパー膝は、一度治っても再発しやすいケガの1つです。再発を防ぐため、下記の点を心がけましょう。

膝まわりのアイシングを習慣にする

運動後やお風呂上がりは、膝まわりの血流が増加して炎症が起こりやすくなるため、アイシングを取り入れましょう。

保冷剤や氷をタオルで包み、膝蓋腱付近を15~20分ほど冷やすと効果的です。ただし、冷やしすぎには注意しましょう。

膝に負担がかかる動作を避ける

膝(膝蓋腱)に過剰な負担をかける動作は、炎症や痛みを引き起こし、ジャンパー膝の再発リスクを高めます。

症状が改善したからといって膝に負担がかかる運動を再開するのは避け、必ず医師の指示に従いましょう。

適正体重を維持する

膝には体重の約3倍の負荷がかかるといわれています。体重が1kg増えると、膝への負担は約3kg増加する計算になります。

ジャンパー膝の再発予防のためにも、バランスの取れた食事や医師の許可を得てからウォーキング、軽いジョギングなどの有酸素運動を取り入れて、適正体重をキープしましょう。

運動環境やメニューを見直す

硬い地面でのトレーニングやジャンプ動作を繰り返すメニューは、膝への衝撃が大きく、再発のリスクを高めます。できるだけ柔らかい地面で運動し、膝の負担を軽減できるメニューに調整しましょう。

まとめ

ジャンパー膝はスポーツをする方なら誰でも起こりうるケガで、痛みの程度には個人差があります。しかし、症状が軽いからといって自己判断で運動を再開したり、膝に負担がかかる動作を続けたりするのは、症状の悪化や長期化につながるため注意が必要です。

今回紹介したように、ジャンパー膝のときにやってはいけないことを避け、医師の指示に従いながら適切なケアを行うことが大切です。

また、改善に効果的なストレッチやトレーニングを続けることで、早期回復や再発予防につながります。日頃から膝に優しい生活を意識し、再発を防ぎましょう。