50代男性の疲労が溜まりやすい原因

ひと口に「疲れ」といっても、大きく分けて「身体の疲れ」と「心の疲れ」があります。身体の疲れは、筋肉を使ったり長時間動いたりすることで起こるものです。この場合、しっかりと睡眠を取れば比較的早く回復できます。

例えば、忙しい平日は疲労感があっても、休日にぐっすり眠るとスッキリとした感覚を得られるのが身体の疲れの特徴です。

一方で、心の疲れは少し厄介です。休んでも回復しづらく、気分が重くなったり、やる気が出なかったりするような感覚が続きます。原因がはっきりしないまま、どんよりとした疲労感が慢性的に続くことも多く、心身ともに影響を受けるようになります。

特に50代の男性は、心の疲れが目立ちやすい時期に差しかかっています。その背景には「男性更年期障害」が関係しているのです。これは、加齢とともに男性ホルモン(テストステロン)の分泌が減少して起こるもので、心の不調や身体の不調として現れます。

女性の更年期は、閉経の前後に現れやすく、広く知られているため対策も取りやすいのに対し、男性更年期は認知度が低く、自覚しにくいのが現状です。また、症状の現れ方には個人差があり、疲れがなかなか取れない、気分が晴れないといった状態を「年齢のせい」と片付けてしまう方も多いでしょう。こうした気付きにくさも、50代男性の疲労が慢性化しやすい原因のひとつといえます。

男性更年期の主な原因と症状

50代男性の疲労感の背景には、男性更年期の影響が潜んでいる場合があります。ここでは、その原因となるホルモンの変化や、具体的に現れる心身の症状について解説します。

男性更年期の主な原因

男性更年期障害は、加齢によって男性ホルモンの一種であるテストステロンの分泌量が低下して起こります。

テストステロンは、筋肉の維持や性機能を支えるだけでなく、集中力や判断力といった精神的な働きにも深く関わっており、男性らしさを保つために欠かせないホルモンです。

テストステロンの分泌量は、20歳前後でピークを迎えた後、年齢とともに徐々に減少します。このホルモンの低下にともなって身体の中ではさまざまな変化が起こり、それが50代前後で症状として現れるようになります。

疲労感や意欲の低下などは、その変化の一部であり、これらの兆候が重なっていくと、男性更年期障害と呼ばれる状態になるのです。

このような変化は気付きにくく、疲れや不調の原因がわからないまま悩む方も少なくありません。

男性更年期の主な症状

男性更年期障害の症状は、精神的な面と身体的な面の両方に現れます。精神面では、これまで気にならなかった些細なことでイライラしたり、不安感や抑うつ状態に陥ったりすることがあるでしょう。

また、集中力や記憶力の低下、何をするのも億劫に感じる意欲の低下、不眠といった不調も多くみられます。

一方、身体的な症状としては、顔がほてったり寝汗をかいたりするほか、耳鳴りや筋力の低下、頻尿、性欲の減退などがあげられます。勃起障害が起こることもあり、これらの変化が日常生活に影響を与えることも少なくありません。

これらの症状は、個人差が大きく、精神面の不調が目立つ方もいれば身体面の変化が先に現れる場合もあります。

50代男性におすすめの疲労回復の方法

男性更年期による疲労感や不調を軽減するには、日々の生活習慣を見直すことが重要です。ここでは、50代男性が無理なく始められる具体的な疲労回復法を紹介します。

適度に身体を動かす

疲労感や不調を改善する上で、運動は非常に効果的な手段のひとつです。運動によって全身の血流が良くなると、性腺刺激ホルモンが分泌されやすくなり、それにともなってテストステロンの分泌も促進されます。また、適度な運動は、身体の健康維持だけでなく、心の状態を整える効果も期待できます。

ジョギングやサイクリング、ウォーキングといった有酸素運動は、心肺機能の向上やストレスの軽減に役立つでしょう。脂肪を燃焼するので肥満を防ぎ、ホルモンバランスの乱れを抑える効果も期待できます。

筋力トレーニングは、特にテストステロンの分泌を高めるのに有効です。筋繊維を修復する過程で筋肉が増えると、基礎代謝の向上や体脂肪の減少にもつながります。

ただし、激しすぎる運動は逆にホルモン分泌を妨げる可能性があるため、「少しきつい」と感じる程度の強度を意識しましょう。

無理に回数を増やすよりも、継続できる運動を習慣化することが大切です。最初は無理なく1回5分、週3回ほどから始めて、徐々に生活に取り入れるのもおすすめです。ここからは、気軽に取り組める具体的な運動方法を紹介します。

5分間ウォーキング

このウォーキングのポイントは、「時間の長さ」よりも「正しい姿勢と歩き方」を意識することです。背筋を伸ばして大きく腕を振るだけでも、全身の血流が良くなり、ホルモン分泌の活性化につながります。

1. 視線はやや遠く、5メートルほど先を見つめるようにし、顔はまっすぐ前を向ける

2. 肩の力を抜き、背筋をすっと伸ばして自然な姿勢をつくる

3. お腹に軽く力を入れて、体幹を安定させる

4. 足を前に出すときは、股関節からしっかり動かすイメージで、足を振り出す

5. 着地はかかとから始まり、足の外側、つま先へと体重をスムーズに移動させる

6. 腕はリズム良く前後に振り、少し息が上がる程度のスピードを意識して5分間歩く

ラジオ体操

ラジオ体操は、特別な道具も必要なく、室内でも気軽にできるため、運動習慣の第一歩としても始めやすい方法です。正しく行えば全身の筋肉をバランス良く使う運動になります。下記に、ラジオ体操のポイントをまとめました。

・腕や脚だけでなく、指先までしっかりと伸ばすように意識する

・呼吸は浅くならないよう、動きに合わせて深く行う

・どの筋肉を動かしているのかに注意を向けながら体操する

ドローイン

ドローインは、腹筋を鍛える筋トレです。下記の手順を参考に、姿勢に注意して行いましょう。

1.背筋を伸ばして椅子や床に座り、身体を安定させる

2. 肛門を軽く締めるように意識しながら、へその下に力を込める

3. お腹を内側から持ち上げるような感覚で、息をゆっくりと最後まで吐き出す

4. 吐ききったら、力を抜いて自然に息を吸い込む

5. 少し休憩をはさみながら、同じ動作を20回ほど繰り返す

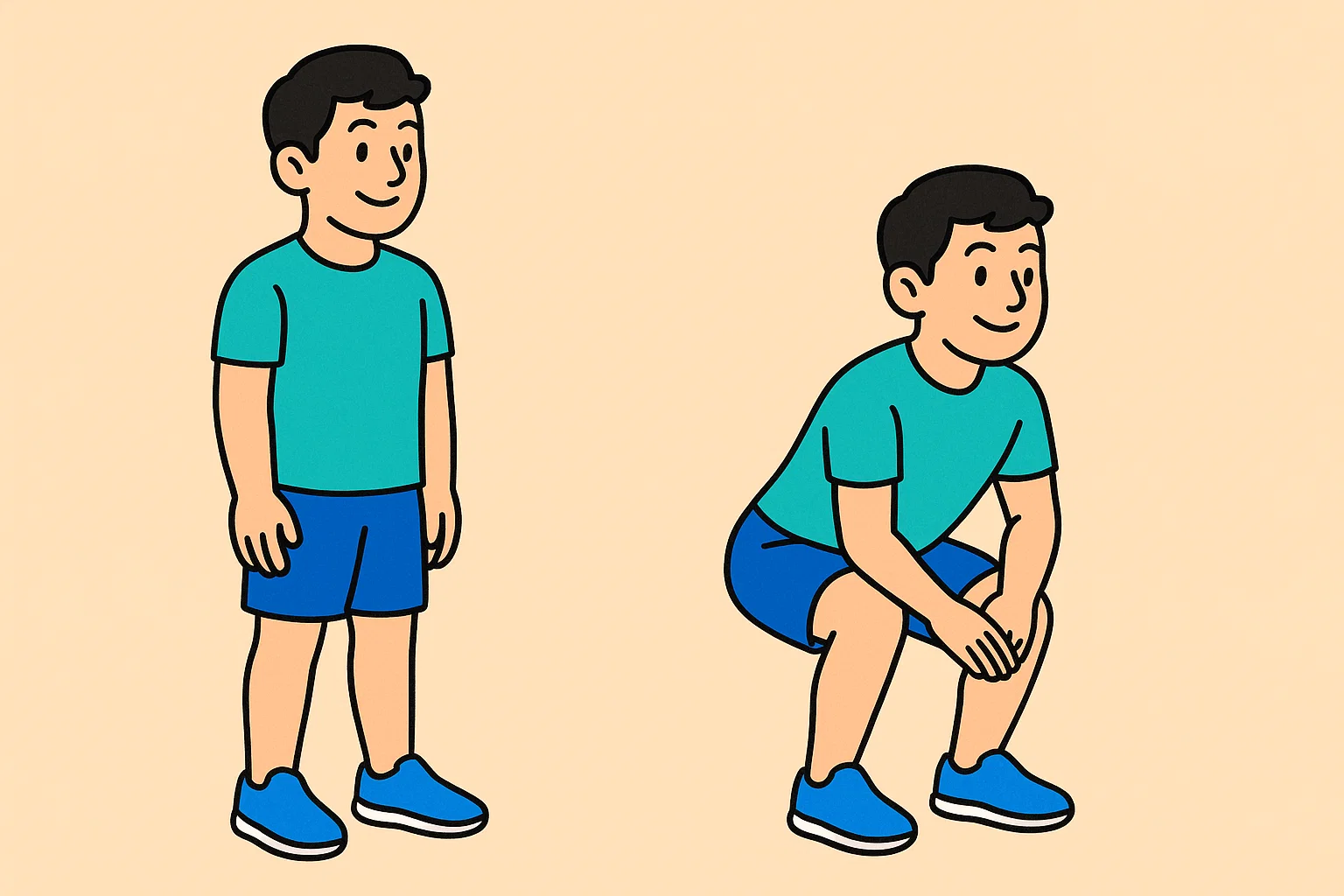

スロースクワット

スロースクワットは、下半身を鍛える筋トレです。下記の手順を参考に、じっくりと負荷をかけて行いましょう。

1.足を肩幅に開き、つま先と膝が同じ方向を向くように立つ

2. 胸を軽く張り、背筋をまっすぐに保つ

3. 両手はお腹と太ももの間に来るように位置づける

4. 息を吸いながら、お尻を後ろへ引くようにして、4秒かけてゆっくりと腰を落とす

5. 膝がつま先より前に出ていないか確認する

6. 4秒かけてゆっくりと腰を上げる

7. 膝が完全に伸びきる直前で動きを止め、再び腰を落とす動作に戻る

8. 慣れてきたら、5〜10回程度を目安に無理のない範囲で行う

プランク

プランクは、筋トレ初心者にも取り組みやすい簡単な筋トレです。下記の手順を参考に、身体のラインを意識しながら行いましょう。

1. 床にうつ伏せになり、両肘を肩の真下に置く

2. 両肘とつま先で身体を支え、身体を持ち上げる

3. 頭からかかとまで一直線になるよう意識し、腰が落ちたり上がりすぎたりしないよう注意する

4. この姿勢を10~30秒間保ち、2~3セットを目安に繰り返す

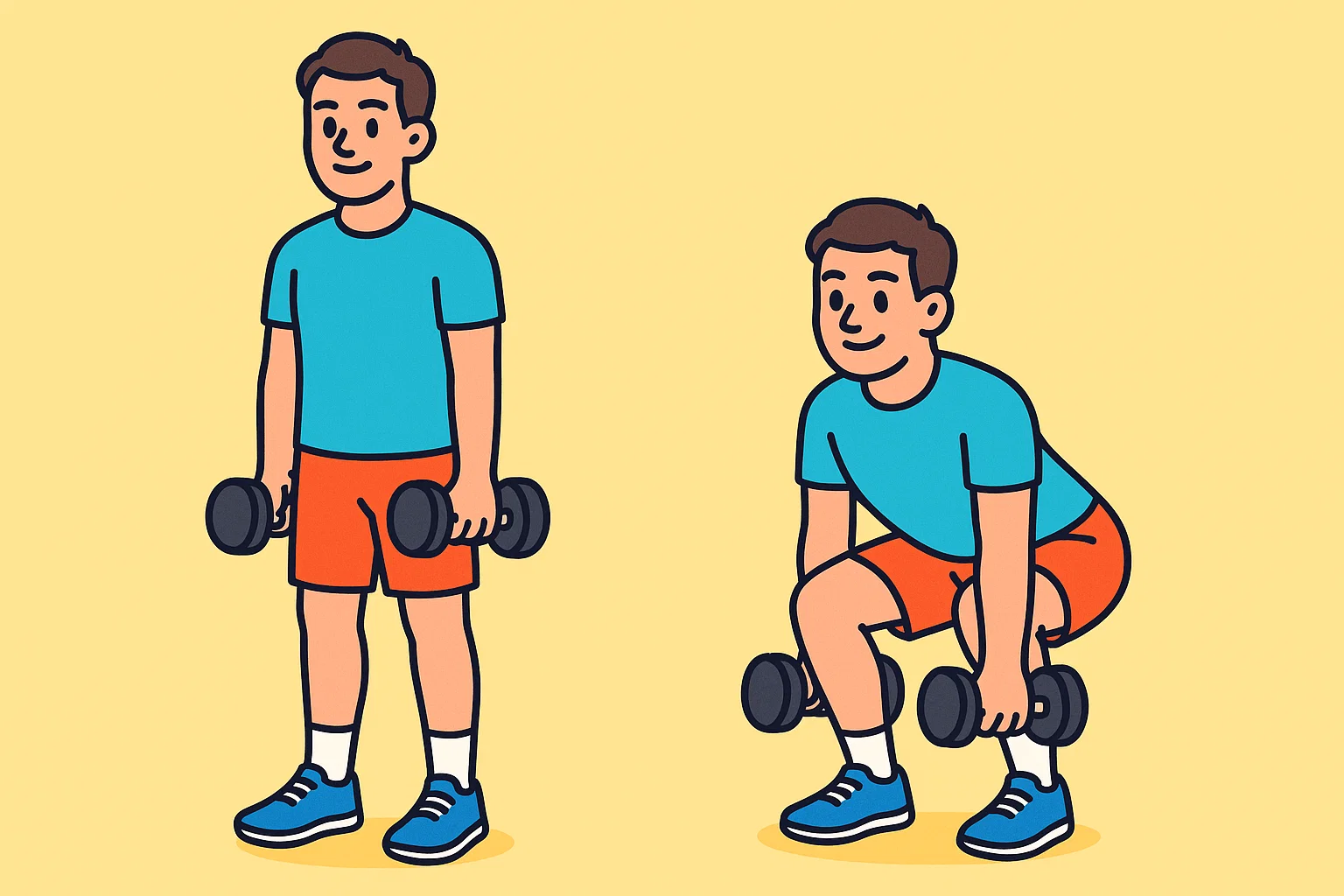

ダンベル

ダンベルを使ったトレーニングは、重量が重いほど筋肉への刺激は強まりますが、最初から無理をすると関節や筋肉を痛めるリスクがあります。下記の手順を参考に、自分に合った軽めのダンベルから始めてみましょう。

1.両手にダンベルを1つずつ持ち、足を肩幅に開いて立つ

2. 背筋をまっすぐに保ったまま、ゆっくりと腰を落とす

3. ダンベルは身体の真横に来るようにし、バランスを崩さないよう意識する

4. お尻が後ろに突き出ないように、ダンベルが身体の前や外に流れないように注意する

5. 腰を落とした姿勢から、背中で引き上げるような意識で身体を起こし、元の姿勢に戻る

6. この動きを15〜20回、2〜3セットを目安に行う

質の高い睡眠をとる

テストステロンは睡眠中に多く分泌されるため、質の高い睡眠をとることが疲労回復や更年期対策につながります。特に副交感神経が優位なリラックス状態で、ホルモンの働きが活発になるのです。

夕食を就寝3時間前までに済ませる

寝る直前に食事をすると、胃腸が活発に働いたまま眠ることになり、身体が十分に休まりません。消化にエネルギーが使われるため、睡眠の質が下がり、ホルモンの分泌にも悪影響をおよぼします。

夕食の時間がどうしても遅くなってしまう場合は、消化の良い軽めの食事にするのがおすすめです。

温かい飲み物を飲む

寝る前に温かい飲み物を飲むと、内側から身体が温まり、副交感神経が優位になってリラックスしやすくなります。自然な眠気を誘うきっかけにもなるため、就寝前の習慣としておすすめです。

飲み物は、カフェインを含まないものを選びましょう。白湯は胃腸への負担も少なく身体をじんわり温めてくれますし、生姜湯は冷えやすい末端まで血行を促し、さらに眠りやすい状態へ導いてくれます。心を落ち着けたいときは、リラックス効果のあるカモミールティーもおすすめです。

逆に、コーヒーや緑茶などのカフェインを含む飲み物や、寝酒としてのアルコールは睡眠を浅くする可能性があるため、避けるようにしましょう。

入浴をする

質の良い眠りを得るためには、就寝前の入浴も効果的です。ただし、熱いお湯に長くつかってしまうと、身体が目覚めたような状態になり、寝つきが悪くなることがあります。身体に過度な負担をかけないためにも、お湯の温度は38度前後のぬるめが理想です。

ぬるめの温度で15~20分ほど湯船につかると、身体の深部からじんわり温まり、副交感神経が働きやすい状態になります。筋肉の緊張がほぐれ、心も身体も落ち着いた状態で眠りにつきやすくなるでしょう。

部屋の明るさや温度を調整する

季節に合わせて室温や湿度を適切に調整することは、快適な眠りのために欠かせません。寝室が暑すぎたり寒すぎたりすると、身体がうまく体温調節できず、寝つきが悪くなる原因になります。エアコンや加湿器、寝具などを活用して、心地良く過ごせる環境を整えましょう。

また、照明は、ほんのり暗めに設定するのが理想的です。真っ暗にする必要はありませんが、ほんのりした明るさにしておくことで、朝の光との差が生まれ、自然な目覚めにつながります。

自分に合った寝具を選ぶ

快眠には、体型や寝姿勢に合った寝具選びが重要です。枕は首のカーブに合う高さを、敷き布団やマットレスは柔らかすぎず硬すぎない適度なものを選びましょう。

吸湿性や放湿性にも注目し、季節や体温変化に対応できるものを選ぶことが、良質な眠りにつながります。

バランスの取れた食事を心がける

男性ホルモンの分泌を助ける栄養素を意識して摂ることが、男性更年期の予防に役立ちます。まず注目したいのがタンパク質です。卵や肉、魚、大豆製品、牛乳などに豊富に含まれており、筋肉量の維持やホルモンバランスの安定に貢献します。さらに、ニンニク、ニラ、ネギ、アボカド、人参、山芋といった食材と一緒に摂ることで、テストステロンの増加が期待できます。

亜鉛も重要なミネラルで、牡蠣、ウナギ、レバー、わかめ、大豆などに豊富に含まれています。ただし、過剰に摂ると鉄や銅の吸収を妨げるおそれがあるため、摂取量には注意してください。

また、玉ねぎに含まれる含硫アミノ酸や、納豆、山芋、オクラ、なめこなどのネバネバ食材は、男性ホルモンに似た働きをするとされ、日々の食事に積極的に取り入れると良いでしょう。

ストレスを発散する

強いストレスを感じると、脳がテストステロンの分泌を抑制するように働き、男性ホルモンの生成が低下してしまいます。完全にストレスをなくすことは難しいため、前提として「ストレスがある」という認識を持ち、自分に合った改善法をみつけることが大切です。

瞑想や軽い運動、趣味の時間を楽しむ、外の空気を吸うといったシンプルな行動でも、心の負担を和らげる助けになります。

一方で、喫煙や飲酒による気分転換は逆効果です。タバコの煙に含まれる活性酸素は体内の細胞や栄養素を傷つけ、テストステロンの低下を招きます。アルコールも解毒のために栄養が使われるため、ホルモンの生成が後回しになるのです。

無理のない方法で、日常的にストレスを軽減する習慣をもちましょう。

まとめ

50代の男性が感じやすい疲労には、年齢による身体の変化や男性更年期が関係していることがあります。運動や食事、睡眠、ストレス対策など、生活習慣を少し工夫すれば、心身の調子が良くなるかもしれません。無理のない範囲で取り組み、自分に合った回復法をみつけていきましょう。