筋トレで肩に痛みが出る理由

筋トレによる肩の痛みは、いくつかの原因が考えられます。なかでも多いのが、フォームの乱れやオーバートレーニング、過去のケガによる影響です。ここでは、それぞれの原因について詳しく解説します。自分に当てはまるケースがないか確認してみましょう。

筋トレのフォームが間違っているため

筋トレで肩に痛みが出る大きな原因として、フォームの誤りがあげられます。腕立て伏せやプランクなど、一見シンプルなトレーニングでも、正しい姿勢を保つことが大切です。

特に、手を置く位置や肘の角度がズレていると、肩まわりの筋肉や関節に過剰な負担がかかります。その状態で筋トレを続けてしまうと、筋肉や腱を痛めてしまうリスクが高まるのです。

筋トレをやりすぎたため

筋トレのやりすぎも、肩の痛みを引き起こす大きな原因のひとつです。筋肉は、適度な負荷と休息を繰り返すことで成長しますが、休まずにトレーニングを続けると筋線維が損傷し、痛みが長引いてしまいます。

さらに、負荷のかけすぎによって筋肉が硬くなり、関節の動きが悪くなるリスクもあります。特に真面目で自分に厳しい方ほど無理をしがちなので、肩の違和感や疲労感を覚えたら、早めに休息を取り入れることが重要です。

もともと肩の筋肉を負傷していたため

過去に肩を負傷した経験がある場合、筋トレによって痛みが再発するおそれがあります。肩の関節は、筋肉や腱、靭帯が複雑に組み合わさっているため、古傷が筋トレをきっかけに悪化するケースも少なくありません。

それまで痛みがなかったとしても、負荷のかかるトレーニングを続けると、隠れていたダメージが表面化する可能性があります。違和感がある場合は、無理をせず専門機関に相談することが大切です。

筋トレで肩の痛みがある場合の対処法

筋トレ後の肩に違和感や痛みが出る場合は、「インピンジメント症候群」が原因のひとつとして考えられます。これは、肩の関節内で骨同士がぶつかったり、骨の間に筋肉や腱が挟まったりすることで痛みが生じる状態です。

特に腕立て伏せやベンチプレスなど、肩を大きく動かすトレーニングで発症しやすいとされています。痛みが出ているときは無理に筋トレを続けるのではなく、症状が落ち着くまで休むことが大切です。休息もトレーニングの一部と考え、別の部位を鍛えるなど工夫するのも良いでしょう。

また、肩を動かしていない状態でも痛みが出る場合や、夜間にズキズキとした痛みを感じる場合は、アイシングで炎症を抑えるほか、安静時のポジショニングも効果的です。肩や肘の下にタオルなどを敷き、自分が楽に感じる姿勢を保つことで、肩へのストレスを軽減できます。

筋トレで肩に痛みが出ないようにする方法

肩の痛みを防ぎながら筋トレを続けるためには、日頃のトレーニング方法や身体のケアが重要です。ここでは、肩の痛みを予防するために意識したいポイントや具体的な方法について紹介します。

筋トレを正しいフォームで行う

筋トレで肩に痛みが出た場合は、まずフォームを見直すことが大切です。正しいフォームを身に付けると、筋肉に適切な負荷をかけられるので、ケガのリスクを減らせます。

例えば腕立て伏せでは、肩幅の広さに手を置き、肘が外に広がりすぎないよう注意します。背中が反ったり、腰が落ちたりしないよう身体を一直線に保つことも重要です。無理に回数を増やすのではなく、丁寧に動作を行うことを心がけましょう。

負荷が少ない筋トレを行う

筋肉や体力が不足している状態で無理にきつい筋トレを続けると、フォームが崩れやすくなり肩への負担が大きくなります。うまく動作ができないと感じたときは、負荷の少ない筋トレに切り替えることが重要です。

例えば腕立て伏せであれば、膝をついた状態で行うことで負担を軽減できます。膝を床につけて身体を一直線に保ち、胸をゆっくりと床に近づけるイメージで動作すると、初心者でも安全に取り組めるでしょう。

筋トレの前後にストレッチを行う

筋トレで肩の痛みを防ぐには、トレーニング前後のストレッチが欠かせません。筋トレ前に筋肉を温めると柔軟性が高まり、ケガのリスクを抑える効果が期待できます。

また、筋トレ後にストレッチを行うと血行が促進され、疲労回復や筋肉のダメージ軽減にもつながります。肩まわりは特に負担がかかりやすい部位のため、入念にケアすることが大切です。ここからは、肩の痛み予防に役立つストレッチを具体的に紹介します。

僧帽筋・菱形筋のストレッチ

僧帽筋と菱形筋は、肩甲骨と背骨をつなぐ重要な筋肉です。これらの筋肉が硬くなると、肩甲骨の動きが悪くなり、筋トレ時の痛みの原因になります。下記2種類のストレッチの手順を参考にしてください。

<正面のストレッチ>

1.椅子に浅く座り、背筋を伸ばす

2.両手を頭の後ろで組む

3.おへそを見るように頭を前に倒し、肘を軽く前方へ出すイメージで背中を丸める

4.首から背中にかけて心地良い伸びを感じながら、10秒ほどキープする

この動きによって、肩甲骨の間にある菱形筋をしっかりと伸ばすことができます。

<左右のストレッチ>

1.椅子に座って姿勢を整える

2.両手を頭の後ろで組み、首をゆっくりと片側に45度ほど傾ける

3.手で軽く頭を支えながら、おへそを見るように首の側面を伸ばす

4.背中を丸めないよう意識しながら、左右それぞれ10秒程度伸ばす

これらのストレッチを筋トレ前後に行うことで、肩甲骨まわりの可動域が広がり、肩の負担軽減やケガ予防につながります。

大胸筋のストレッチ

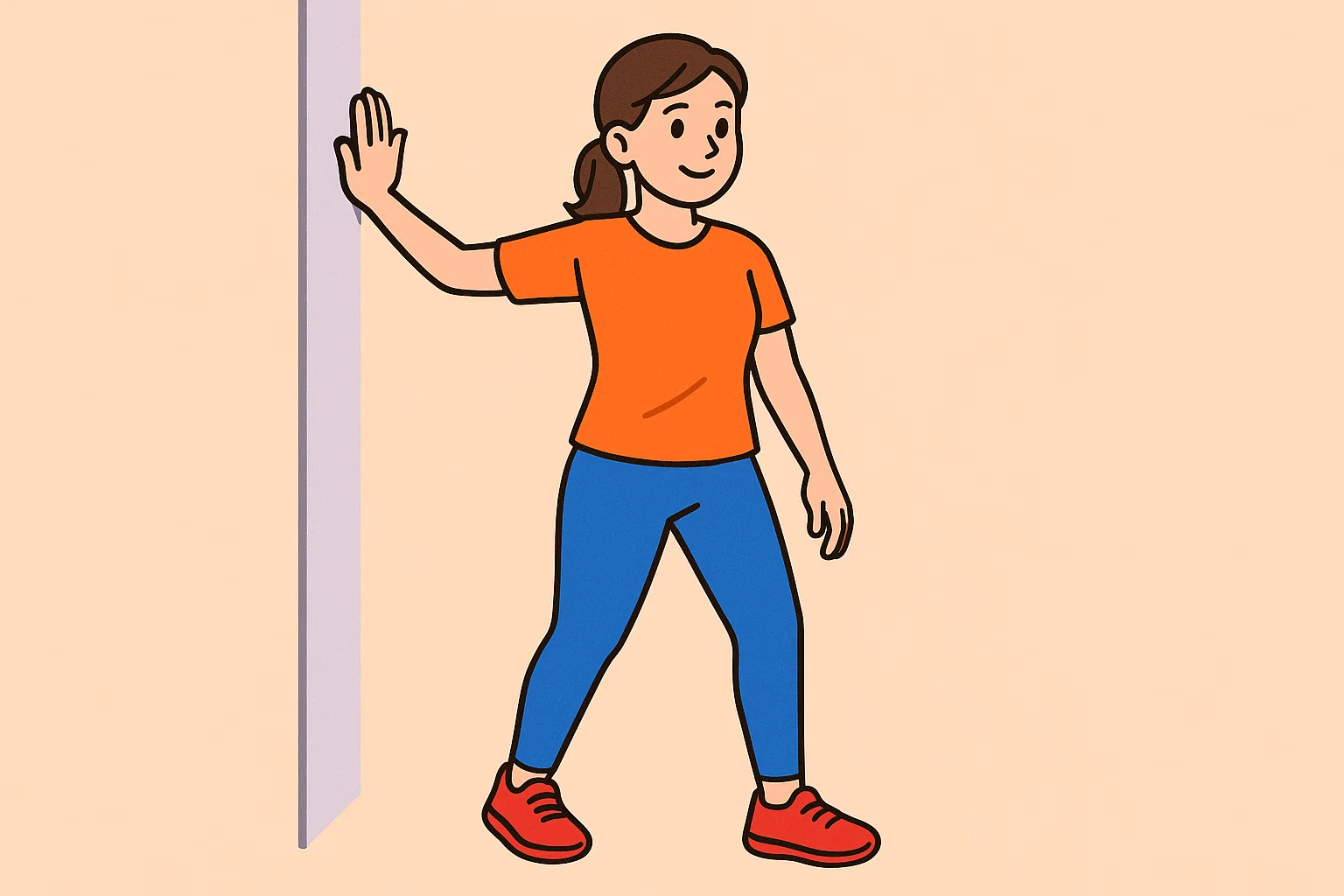

大胸筋が硬くなると、肩甲骨が前に引っ張られ、背中が丸まりやすくなります。その結果、肩コリや姿勢の乱れを引き起こす原因になることもあるのです。さらに、大胸筋が柔軟でないと、筋トレ時に胸をしっかり張れず、トレーニング効果が下がってしまいます。下記の手順で、ストレッチを行いましょう。

1.壁の近くに立ち、ストレッチする側の肘を肩の高さまで上げ、90度に曲げる

2.肘を壁につけ、反対側の肩を後ろに引くように身体をひねる

3.肩の前から胸にかけて伸びを感じながら、深呼吸をしつつ10秒ほどキープする

肩や胸が無理に引っ張られる感覚がある場合は、痛みが出ない範囲で優しく行うことが大切です。

大円筋・広背筋のストレッチ

大円筋は肩甲骨の下部から上腕骨の前側をつなぐ筋肉です。一方、広背筋は、背中から脇にかけて広がる大きな筋肉で、肩甲骨の動きや姿勢維持に深く関わっています。

これらの筋肉が硬くなると、肩甲骨が下がりやすくなったり、肩の可動域が狭くなったりする原因になります。筋トレ前後にしっかりとストレッチを行い、柔軟性を高めておくことが大切です。

1.立った姿勢で右肘を肩の真上まで持ち上げる。肘から先は力を抜いてリラックスを

2.左手で右肘を軽くつかみ、肘を後頭部の後ろ側へ引き寄せる

3.そのまま体幹を左側に少し倒す

4.脇の下から背中にかけて伸びを感じながら、深呼吸をしつつ10秒ほどキープする

5. 反対側も同様に行う

脇の下や背中の横あたりがしっかりと伸びていることを意識しながら、無理のない範囲で行うことがポイントです。

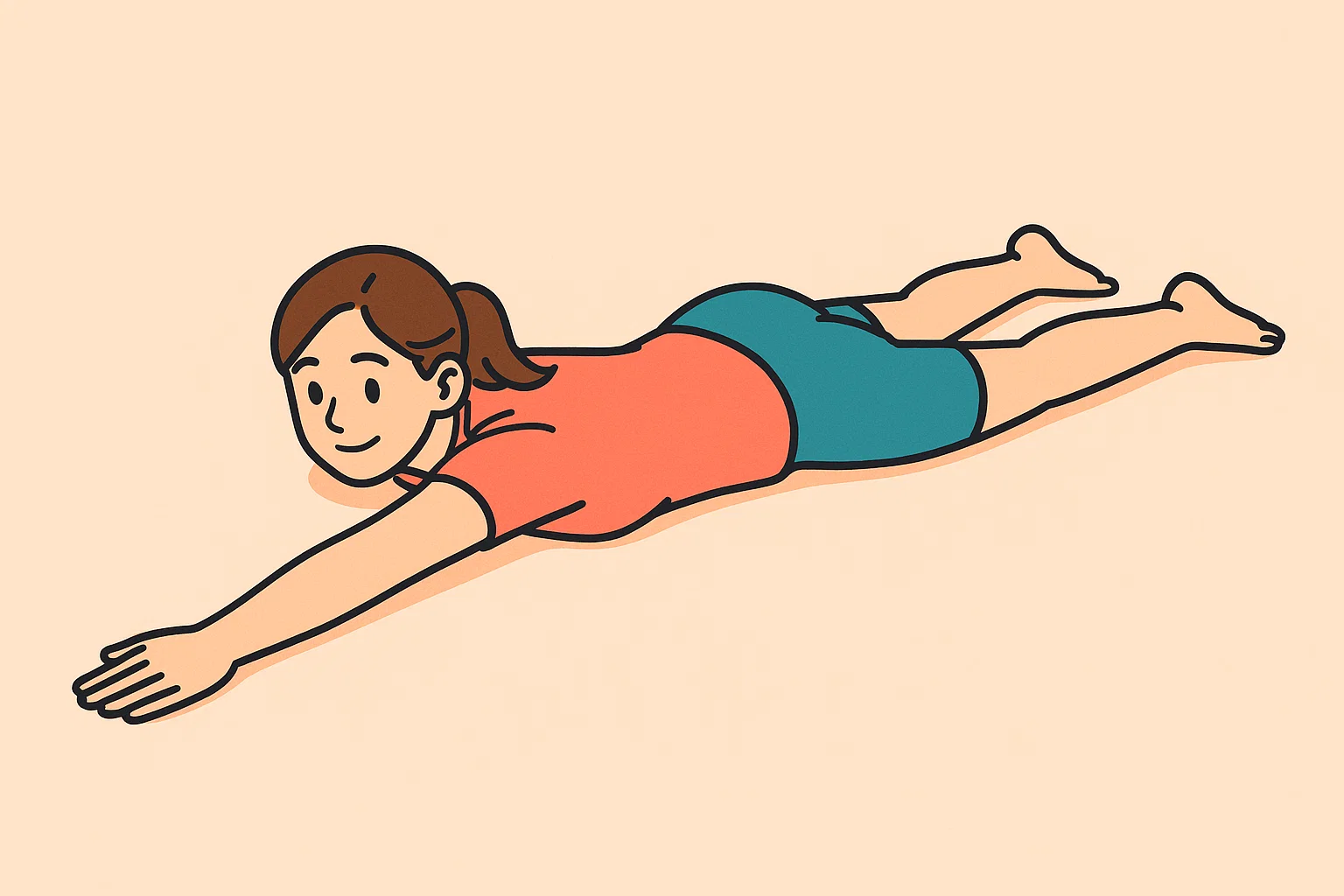

三角筋後部のストレッチ

三角筋後部は、肩の後ろ側に位置する筋肉で、肩甲骨の動きや腕を後方に引く動作に関わる重要な部位です。この筋肉が硬くなると肩まわりの動きが悪くなり、筋トレ時のフォームが崩れる原因にもなります。肩こりや痛みを防ぐためにも、ストレッチでしっかりほぐしておきましょう。

1.うつ伏せの姿勢になり、伸ばしたい方の腕を身体の内側にまっすぐ伸ばす

2.伸ばした腕にゆっくりと体重をかけ、肩の後ろ側(三角筋後部)が心地良く伸びているのを感じる

3.十分に伸びを感じたら、ゆっくりと元の姿勢に戻る

4.これを左右それぞれ数回繰り返して行う

無理に力を入れすぎず、肩まわりの筋肉が心地良く伸びる範囲で行うことが大切です。

胸郭のストレッチ

胸郭とは、肋骨や胸骨、背骨で構成される部分で、肩や背中の動きに大きく関わっています。胸郭の動きが悪くなると、肩甲骨の可動域も狭くなり、肩や首まわりに負担がかかりやすくなるのです。筋トレの前後に胸郭をしっかり動かすことで、肩まわりがスムーズに動きやすくなります。

1.横向きに寝て、上側の膝を90度に曲げて床にしっかりつける

2.両手を前方にまっすぐ伸ばし、手のひら同士を重ねる

3.上側の腕を大きく後ろへ回すようにしながら、胸を開き、手のひらを反対側の床につける

4.胸や背中の筋肉が伸びているのを感じながら、ゆっくりと元の姿勢に戻す

5.この動きを数回繰り返す

ストレッチ中は、上側の膝が床から浮かないように注意しましょう。自然な呼吸を続けながら、無理のない範囲で行ってください。

まとめ

筋トレによる肩の痛みは、フォームの乱れやオーバートレーニング、筋肉の硬さが原因になることが多い傾向にあります。無理をせず、正しいフォームや適度な負荷を意識し、ストレッチで身体をケアしましょう。