O脚のデメリットとは?

まず、O脚のデメリットを3つ解説します。

変形性膝関節症

O脚になると膝関節に大きな負担がかかるため、歳を重ねて骨が弱くなると「変形性膝関節症」を発症する場合があります。

変形性膝関節症とは、膝関節にある軟骨がすり減って隙間が狭まり、滑膜(関節の内側を覆う膜状の組織)に炎症が起きる病気です。

膝の腫れや痛み、むくみなどの症状が出るほか、膝関節が変形して段差の昇り降りやしゃがむなどの動作が難しくなる可能性があります。

さらに進行すると膝が真っ直ぐに伸ばせなくなる、歩行困難になる、安静にしていても痛みを感じるなどの症状が現れ、日常生活に支障が出るリスクもあります。

外反母趾や扁平足

O脚が進行すると脚が変形してしまい、歩いているときに内くるぶしがこすれたり、扁平足や外反母趾になったりすることもあります。

扁平足とは、足裏の土踏まず部分のアーチが崩れてしまった状態のことです。症状が進行すると脚をついたときの衝撃が吸収されにくくなり、歩行時に脚が疲れやすくなったり痛みを感じたりする場合があります。

一方、外反母趾とは、足の親指が人差し指方向に曲がり、指の付け根が突出してしまった状態です。症状が進むと突出している部分が靴にこすれて腫れたり、安静にしていても痛みを感じたりするようになります。

下半身太りやむくみ

O脚になると、下半身太りやむくみなどの症状が出やすくなります。下半身太りの原因は、足の歪みが原因で太ももの外側の筋肉に負荷がかかることです。太ももの外側の筋肉だけが発達して張り出すので、脚が太く見えます。

また、O脚になると股関節が内側に回り、内ももの血管が圧迫されるため、血液の循環が悪くなり、脚がむくんだり脂肪がつきやすくなったりします。

O脚の原因とは?

O脚の原因はさまざまで、大きく「改善が難しいタイプ」と「改善が期待できるタイプ」の2つに分類されます。

改善が難しいタイプ

下記のような先天性のO脚や、病気・外傷・加齢によるO脚は改善が難しい場合があります。

・骨の形成異常

・遺伝による骨格

・くる病(幼少期のカルシウム不足などで骨がもろくなる病気)

・交通事故やスポーツなどによるケガ

・加齢による骨の変形 など

ただし、一般的に赤ちゃんの生理的なO脚は、成長とともに自然と回復することが多く、特別な処置をしないことがほとんどです。

改善が期待できるタイプ

日常的な動作などが原因で後天的に生じたO脚は、改善が期待できるタイプのO脚に分類されます。O脚を引き起こす原因となる生活習慣や動作として、下記のようなものがあげられます。

姿勢が悪い

姿勢が悪いと、骨盤が前傾したり後傾したりすることがあります。その結果、骨盤と連動して股関節がねじれ、O脚を引き起こすことがあります。

筋肉の低下やバランスが悪い

加齢や運動不足による筋力の低下やアンバランスさも、O脚の原因のひとつです。脚を内側に引っ張る力が弱くなると膝が開いてしまい、O脚になることがあります。

歩き方や靴が悪い

歩き方が悪かったり、足に合わない靴を履いたりすると、O脚になる場合もあります。例えば、ガニ股で歩くとつま先と膝が外向きにねじれるため、O脚になりがちです。また、足に合わない靴を履くと、姿勢が悪くなり、O脚を引き起こす原因となることがあります。

O脚の主な改善方法

O脚の主な改善方法として、下記の3つがあります。

・ストレッチや筋トレ

・保存療法

・手術療法

それぞれどのような改善方法なのか、詳細を解説します。

ストレッチや筋トレをする

O脚の改善を目指す上で取り組みやすいのが、ストレッチや筋トレです。脚まわりの筋力が落ちたり硬くなったりしてバランスが崩れると、O脚になる可能性が高まります。

しっかりストレッチや筋トレを行い筋力や柔軟性を高めれば、O脚の改善を目指せます。おすすめのストレッチと筋トレを紹介しますので、ぜひ取り組んでみてください。予防の対策としてもおすすめです。

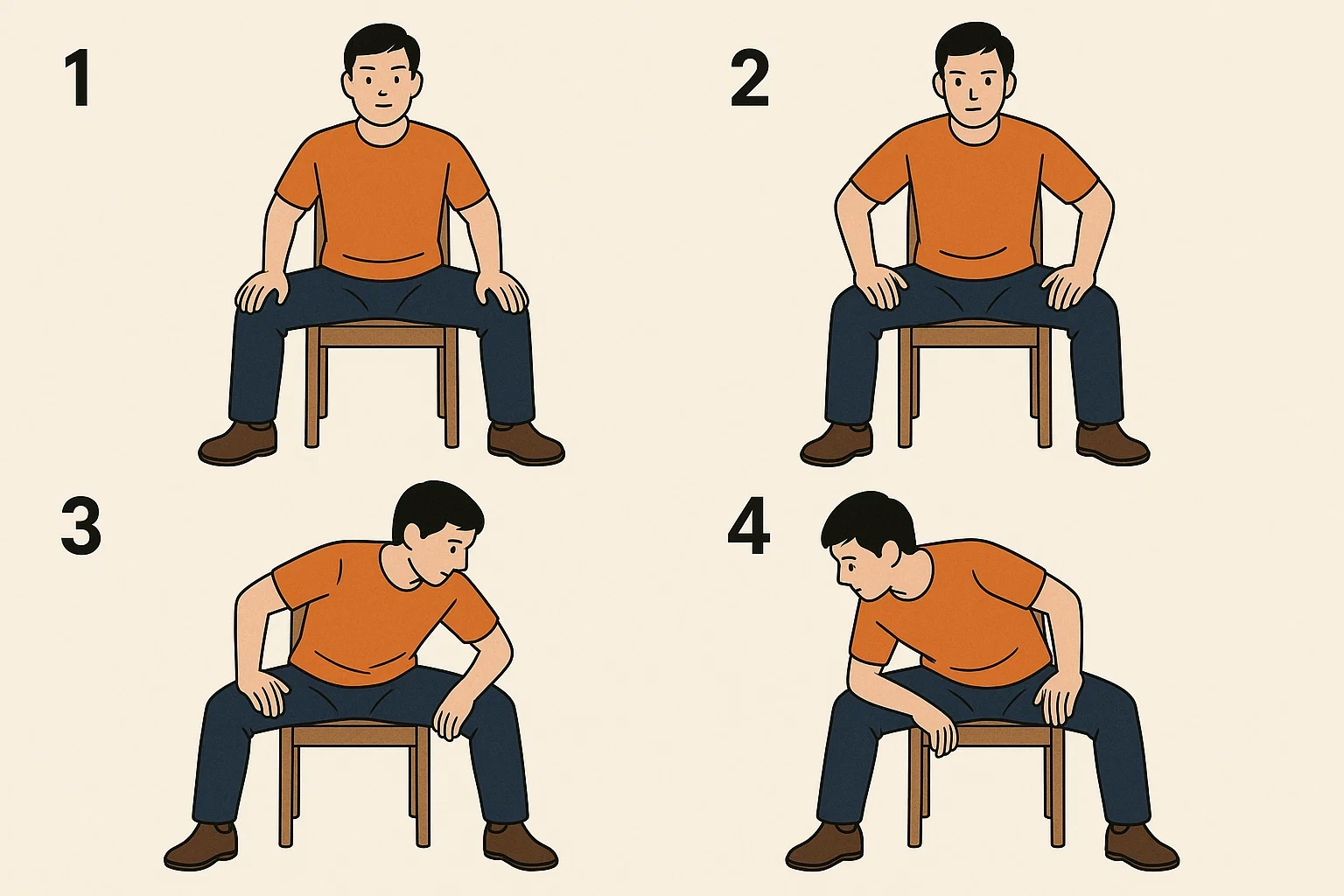

座位四股のストレッチ

内ももの筋肉をきちんと使えていないと柔軟性が落ちるので、座位四股のストレッチで伸ばしましょう。手順は下記の通りです。

1.椅子に座って両脚を大きく開く

2.両膝に手を置き、脚が閉じないように押さえる

3.上半身を右にひねりながら骨盤を前傾させる

4.元の位置に戻り、次は上半身を左にひねりながら骨盤を前傾させる

5.3~4の動作を繰り返す

上半身をひねるときは背筋を伸ばし、腰が丸まらないようにしましょう。

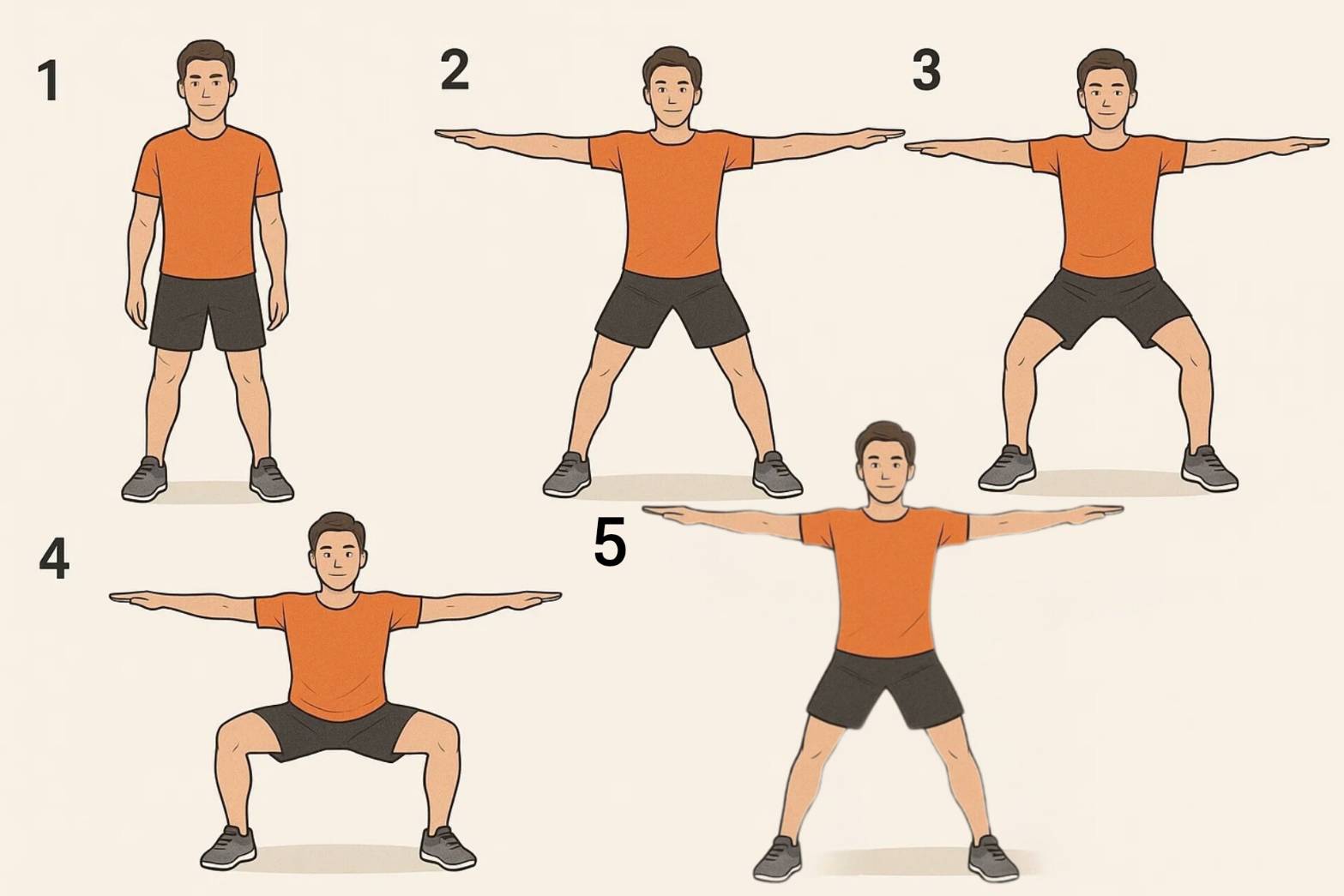

内転筋の筋トレ

O脚を改善するには、内ももの筋肉(内転筋)の筋力アップも欠かせません。下記の手順で筋トレを行い、筋力を高めましょう。

1.肩幅より少し広めに足を開き、膝とつま先を外向きにして立つ

2.両腕を横方向に広げて肩の高さまで上げる

3.息を吐きながら、ゆっくりと腰を落とす

4.無理のない範囲で深く腰を落としたら、息を吐き切るまでキープする

5.息を吸いながら、お尻を締めてゆっくりと元の姿勢に戻る

6.3~5の動作を8回繰り返す

8回1セットとして、1日2セット行うのが目安です。腰を落とすときは、脚の親指に体重を乗せるようにしましょう。

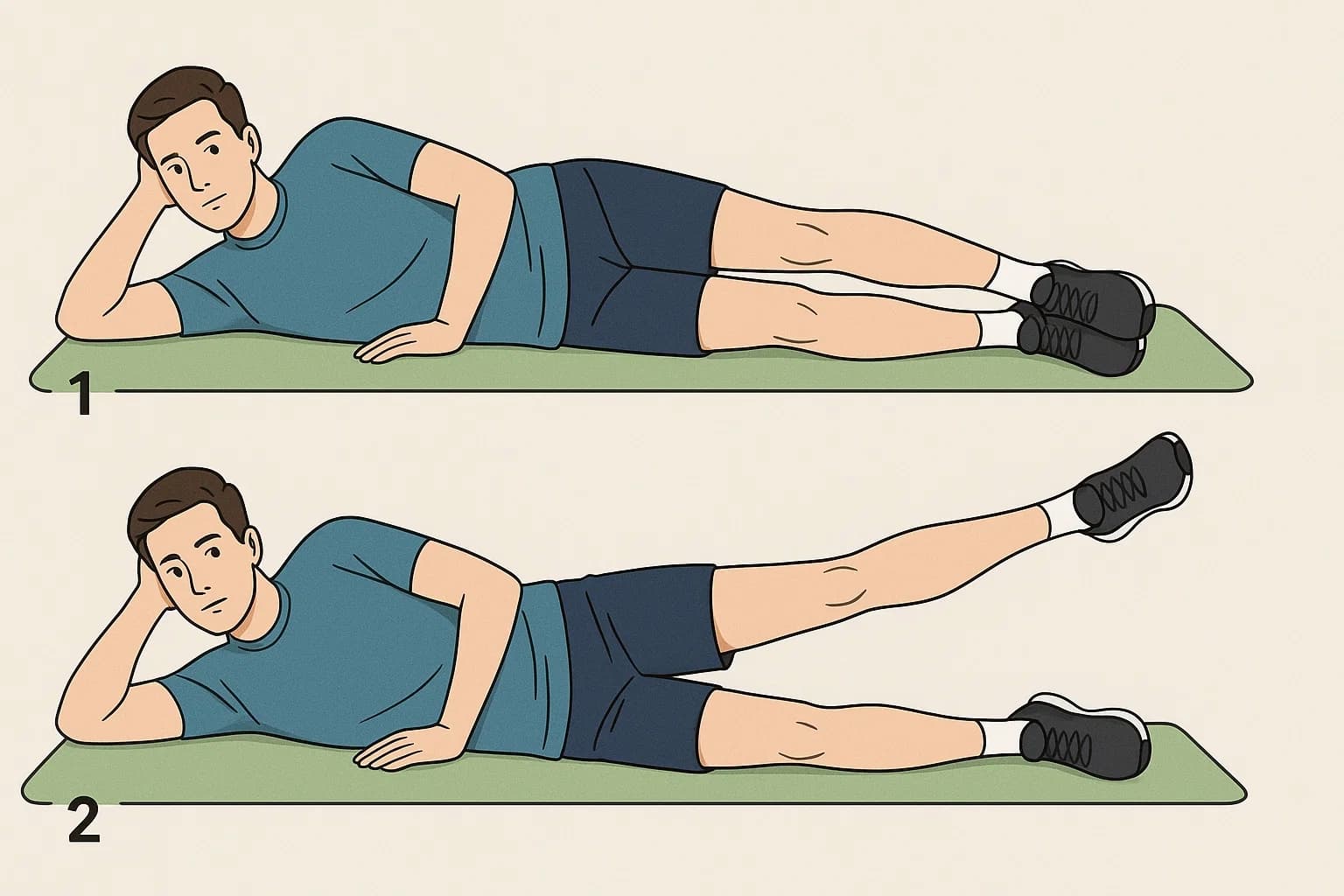

中殿筋の筋トレ

中殿筋は歩いたり正しい姿勢を保ったりするのに役立つ筋肉です。O脚を改善したいときは下記の筋トレを行い、中殿筋を鍛えましょう。

1.平らな場所に横になり、上側の脚を、かかとを上にして伸ばす。もう一方の下側の脚は膝を曲げておく

2.かかとを上にしたまま、脚を斜め上に持ち上げる

約10秒ずつ、左右を入れ替えて2セット程度行います。お尻の外側の筋肉(中殿筋)を意識しながら、斜め上に持ち上げましょう。膝を曲げず、かかとは上にして行ってください。

保存療法

O脚の改善方法として「保存療法」もあります。保存療法とは、手術をともなわない、次のような方法のことです。

運動療法

脚の筋力が落ちたことが原因でO脚になっている場合は、運動療法が有効な場合があります。先に紹介したストレッチや筋トレのほか、ウォーキングやランニング、踏み台昇降などがO脚の改善に役立つことがあります。

薬物療法

くる病などで骨に問題が生じてO脚になっている場合、薬物療法が行われることがあります。骨密度をサポートするためのカルシウムやビタミンDの摂取が推奨されることがあります。サプリメントの利用については、専門家の指導を受けることが大切です。

装具療法

骨格に問題がある場合やO脚が原因で関節に負担がかかっている場合、装具が使用されることがあります。短下肢装具やインソールなど、必要に応じて医療機関で相談することをおすすめします。

特殊な靴や装具の使用

脚の形状が原因でO脚が生じている場合、専用の特殊な靴や装具が利用されることがあります。膝関節や足首の負担を軽減する医療用の装具を使用することがあるため、医療機関で相談することが推奨されます。

手術療法

保存療法での改善が難しい場合、最終手段として手術療法での治療が検討されます。O脚の手術療法として代表的なのが下記の2つです。

骨切り術

骨切り術とは大腿骨や脛骨を切って回転させ、脚の形を矯正する手術です。術後の一定期間は脚に体重をかけられないため歩行できなくなります。

内部固定手術

内部固定手術とは、プレートや釘などで骨を固定して脚の形を矯正する手術です。骨を切ることはないため、骨切り術と比較すると術後の回復が速いというメリットがあります。

まとめ

O脚は見た目が気になるというだけではなく、将来的に膝関節に大きな負担がかかったり、外反母趾や扁平足になったりと、脚に何らかのトラブルが発生する可能性がある状態です。正しい姿勢を心がけ、生活習慣を見直すほか、ストレッチや筋トレを行うことで改善を目指しましょう。症状によっては医療機関に相談し、適切な治療を受けてください。

【関連記事】