O脚がひどくなる原因

O脚には「構造的O脚」と「機能的O脚」に分かれており、ひどくなる原因もそれぞれ異なります。

構造的O脚の場合

構造的O脚というのは、骨格を原因とするO脚のことです。遺伝や生まれつきの骨格など先天的なことが要因でひどいO脚になってしまいます。

ケガや膝の病気などが原因で発症するO脚も構造的O脚の一種です。例えば、骨折をしたり靱帯の損傷をともなうケガをしたりすると、骨格に悪影響が及ぶことで、O脚になってしまうことがあります。

O脚の原因になりやすい膝の病気としては、変形性膝関節症があげられます。変形性膝関節症は膝関節の軟骨がすり減って炎症を起こす疾患です。逆にO脚が原因で変形性膝関節症を引き起こすこともあり、発症すると悪循環に陥ります。

機能的O脚の場合

機能的O脚というのは、日常生活での身体の使い方が原因で発症するO脚のことです。例えば、姿勢の悪さや癖のある立ち方、歩き方などが原因で起こります。身体の一部にだけ不自然に体重がかかることで、骨や筋肉のバランスがおかしくなるのです。

脚を組むなどの癖がある場合には、日常的に不自然な力が加わるため、O脚の原因になることがあります。

普段あまり身体を動かさない方なら、運動不足や筋力の低下が原因で、O脚になるケースも多いようです。

O脚の症状をセルフチェック

自身がO脚であるかどうか把握しておきたい方もいるでしょう。そのような場合にはセルフチェックの方法があります。

足をまっすぐの状態にして立って、両脚のくるぶしをくっつけてみましょう。この状態で両膝の隙間を見てみるとおおよそ分かります。隙間が広ければひどい状態で、横指が2~3本以上の隙間がある場合にはO脚の可能性が高いと思われます。

ただし、O脚の程度を正確に判定するには専門的な診断が必要です。

O脚でいることによるリスク

O脚を改善せずに放置しておくことで、どのようなリスクが生じるのかみていきましょう。

腰痛になりやすい

O脚だと骨盤が後方に傾きやすくなり、股関節の位置も乱れて歪みが生じやすくなってしまいます。骨盤の周辺にも負担がかかり、その影響で腰痛になってしまうリスクが高まるでしょう。

腰痛を併発すると歩いたり立ったりする際に、膝やその周辺が痛いのに加えて、腰にも痛みを感じてしまいます。O脚だけの場合と比べてますますつらく感じられるため、生活の質が大きく低下してしまうおそれがあります。

疲れやすい

O脚だと立ったり歩いたりする際に、下半身の筋肉に対して体重が均等にはかかりません。脚の外側に偏って体重がかかるため、一部の筋肉にだけ負担が集中してしまいます。足全体の筋肉を効率良く使うことができず、無駄な負担が増えるため、疲れやすく感じるようになります。

それとあわせて、負担の増加により血流も悪化しがちです。疲労物質の排出がスムーズに進まないことで疲労感が増すこともあります。

O脚の疑いがあることを自覚していない場合には、疲れやすい原因がわからず悩んでしまうこともあるかもしれません。すぐに疲れてしまうことで、外出を控えるようになる方もいるでしょう。

むくみや冷えが起こりやすい

O脚だと歩いたり立ったりする際に、下半身の筋肉がバランス良く使われず、負担が一部分にのみ集中してしまいます。さらに、脚の内側を中心に筋肉が十分に使われず、収縮が不十分になることも多いのです。

その結果、血液やリンパの流れもスムーズにいかずに滞ってしまいます。血液が十分に行き渡らなければ、熱の供給も体の細部まで十分に行き渡らず、身体が冷えてしまうことがあります。リンパの流れが滞ればむくんでしまうことも多いでしょう。

下半身が太って見える

O脚で脚の内側の筋肉が十分に使わずに血流も滞りがちの状態が続くと、脂肪が付きやすくなります。その影響で、体重以上に下半身が太っているように見えることがあります。脚が湾曲していれば、さらに不格好に見えてしまうでしょう。

ひどいO脚を改善する方法

O脚の疑いがあれば、これ以上ひどくならないように改善を図ることが大切です。将来的な進行を防ぐためにも、次のような方法でしっかりとケアしましょう。

運動をする

運動をして筋力を鍛えたり、身体を柔らかくしたりすることで、筋力のバランスが良くなりO脚の改善につながります。では、具体的にどのような運動をすれば良いのか見ていきましょう。

タオルを使った運動

タオルを使用した運動で、太ももの前面にある大腿四頭筋の内側にある内側広筋を鍛えます。主に膝を伸ばしたり安定させたりするのに使われる筋肉です。

タオルを使用した運動で、太ももの前面にある大腿四頭筋の内側にある内側広筋を鍛えます。主に膝を伸ばしたり安定させたりするのに使われる筋肉です。

1.片膝を伸ばした状態で床に座り、畳んだタオルを膝の下に入れる

2.膝裏でタオルを潰すように太ももに力を入れ、数秒間続ける

3.姿勢を正した上で、膝の皿を上に上げるように意識して行う

4.何度も繰り返す

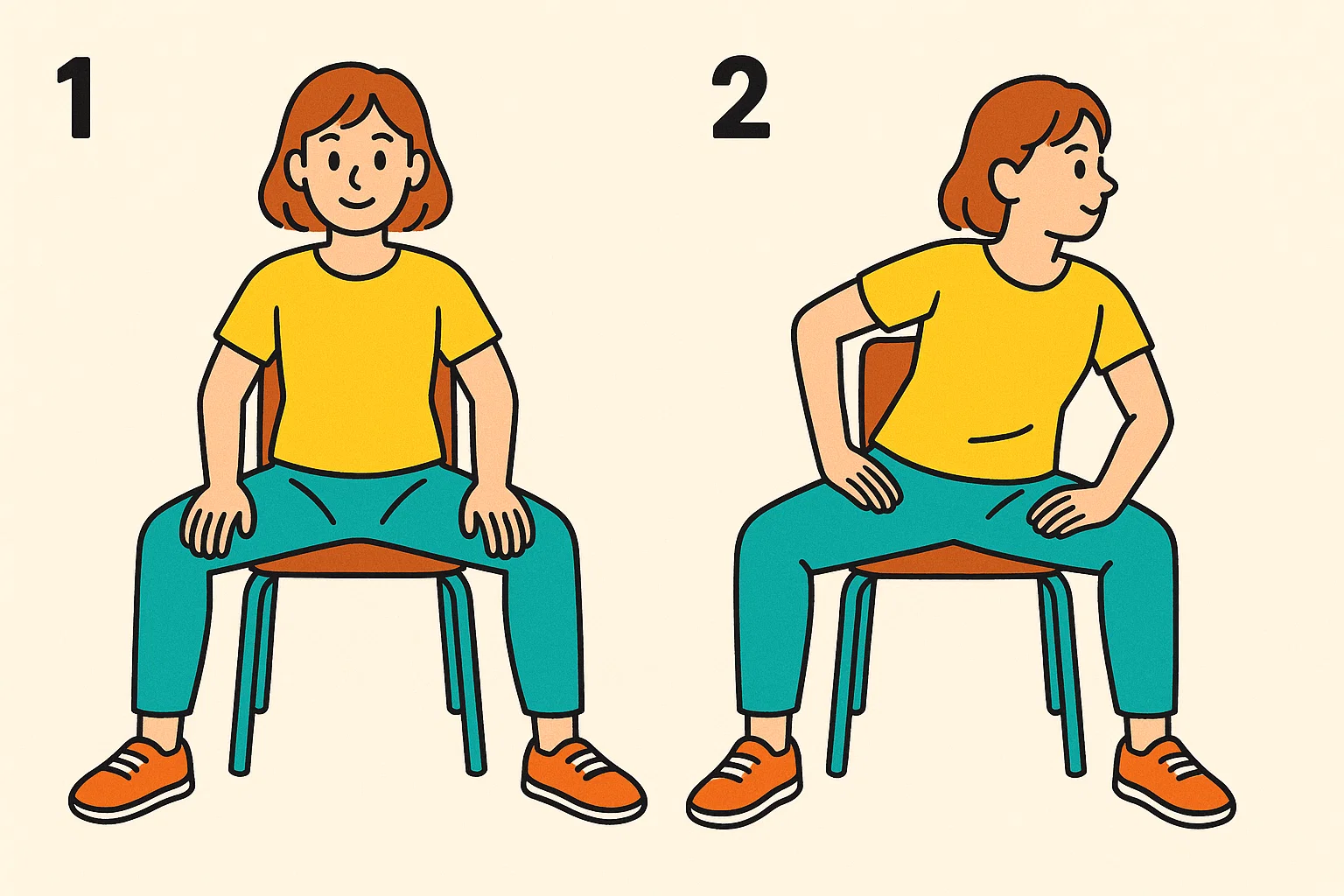

座位四股ストレッチ

座位四股ストレッチでは、股関節の内側に内転筋群を鍛えます。主に脚を内側に閉じたり片脚立ちをしたりするときに使われる筋肉です。

1.最初に椅子に座って両脚を大きく開く

2.両手をそれぞれ膝の上にのせて、上半身を左右のどちらかに捻り、骨盤を前のほうに倒す

3.数秒間そのままにしてから元に戻し、何度か繰り返す

太ももの内側が伸びるのを感じながら行うのと、背中を丸めないようにするのがポイントです。

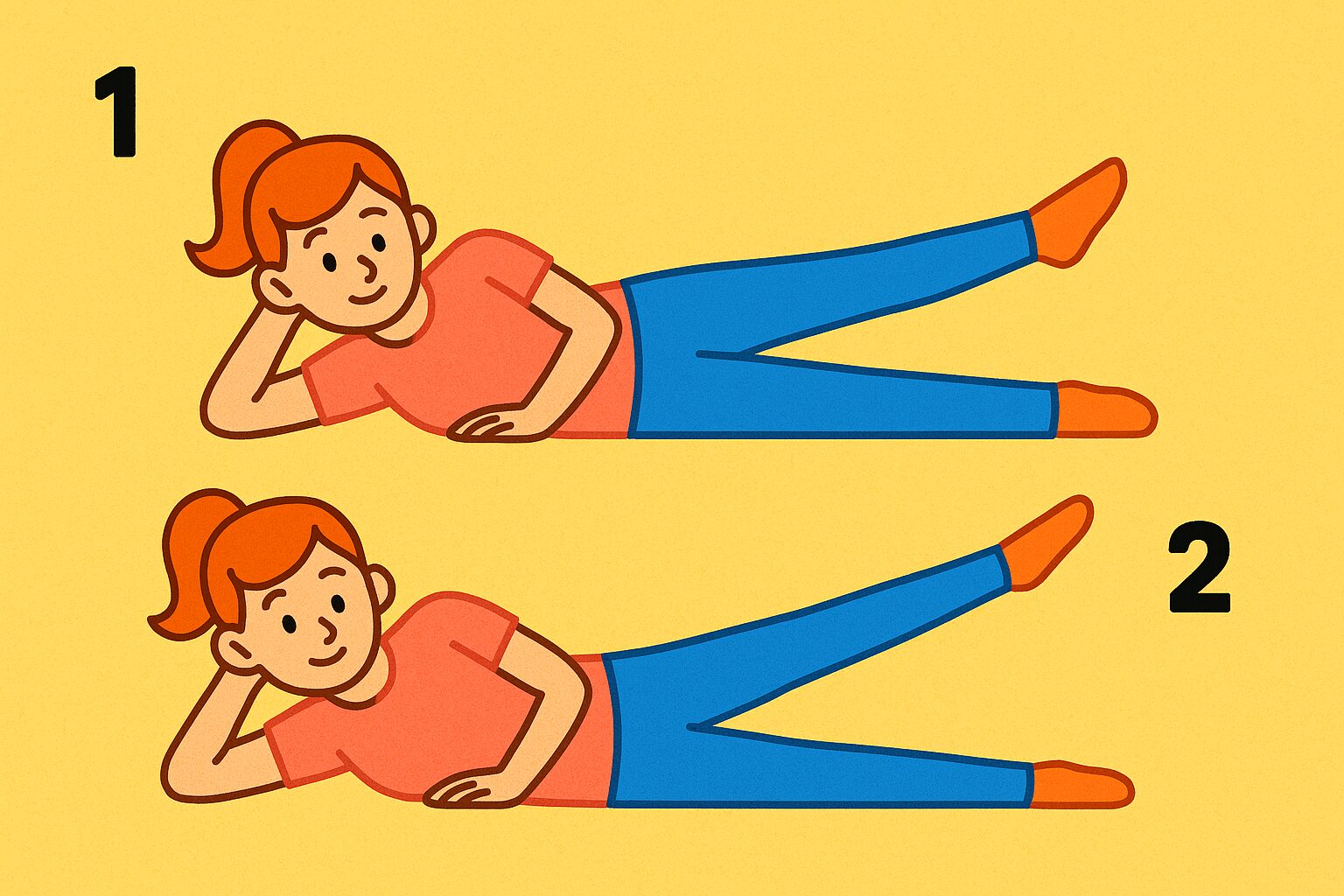

クラムシェル

クラムシェルは、股関節の外側にある中臀筋とお尻の深層にある梨状筋を鍛えます。中臀筋は股関節を外側に開き骨盤や歩行を安定させる役割を担う筋肉です。梨状筋は股関節を外側に回すときに使います。

1.最初に両脚をくっつけた状態で横向きに寝そべる

2.両脚のかかとをくっつけたままの状態で、上の脚を上げて股関節を開いて戻すのを何度も繰り返す

できるだけ大きく開いて、腰が開かないようにするのがポイントです。

姿勢を改善する

椅子に座るときの姿勢と立つときの姿勢を改善することも重要です。

座る際には深く腰掛けて、骨盤を座面に対して垂直に立てて太ももは平行になるようにイメージしましょう。腰掛けるのが浅かったり背もたれに寄りかかったりするのは。O脚を改善する上で良くありません。頬杖をついたり脚を組んだりするのも避けましょう。両膝をつけてかかとは床に置きます。

立つときには、背筋を伸ばして両足にバランス良く体重がかかるようにしましょう。片方の足だけに体重がかかっていたり猫背になってしまったりしないようにすることが大切です。

また、歩く際には軽く胸を張って丹田に意識を向けるようにしましょう。丹田というのは、立っているときの重心の位置で、具体的にはヘソの少し下の部分のことです。

まとめ

O脚には先天的な要因やケガなどが原因の構造的O脚と日常的な身体の使い方が原因の機能的O脚があり、どちらもひどくなる可能性があります。O脚がひどくなると腰痛を併発しやすく、疲れやすくむくみが起こることも多くなります。

ひどいO脚を改善するためには、脚の筋肉を鍛える運動や姿勢の改善が効果的です。今以上にひどくならないように、さっそく始めてみましょう。