身体が硬いと生じるデメリット

身体が硬いと、健康を損なう可能性があります。ここでは、代表的なデメリットを解説します。

疲れやすくなる

筋肉が硬くなると、疲れやすくなります。硬くなった筋肉が血管を圧迫し血流が滞ることで、酸素や栄養の供給不足や、老廃物の蓄積が起こるからです。

さらに、筋肉の硬さによって関節の動きが制限されると、特定の部位に負担がかかりやすくなります。こうして繰り返し負荷がかかった筋肉は、疲労が蓄積しやすくなります。

怪我をしやすくなる

筋肉が硬くなると、急な動作や無理なストレッチに対して十分に伸びきれず、負荷に耐えにくくなります。そのため、ジャンプやダッシュといった動作で、ハムストリングス(太ももの裏)の肉離れやアキレス腱の損傷が起こりやすくなります。

さらに、関節の可動域が狭いと限られた範囲でしか身体を動かせないため、予期しない動きや転倒時にうまく対応できず、捻挫や転倒につながってしまうのです。

姿勢が悪くなる

年齢を重ねると、上体を後ろに反らせる柔軟性が低下し、背中や腰が丸まりやすくなります。こうした姿勢の変化は徐々に股関節や膝関節にも影響を及ぼし、関節の変形として現れます。

やがて全身のバランスが崩れて見た目が変化し、実年齢より老けて見えたり、スタイルが悪く見えたりすることもあるのです。

痛みが出やすくなる

可動域が狭くなると関節への負担が増え、肩こりや腰痛、膝の痛みなどを引き起こしやすくなります。その影響で筋肉が本来もつ活動量が低下し、痛みを感じ始める境界線である「閾値(いきち)」が下がってしまいます。

活動量が低下した筋肉内では発痛物質が滞りやすくなり、以前は気にならなかったような軽い刺激でも、痛みとして感じるようになるのです。

他の部位に負担がかかってしまう

身体の一部が硬いと、その周囲の関節や筋肉が代わりに働かなくてはならず、他の部位に負担がかかってしまいます。

例えば股関節が硬いと、腰や膝に余計な負担がかかる場合があります。こうした負担が続くと、本来問題のなかった部位にも痛みや変形が生じるのです。

また、身体の硬さは下記のような健康リスクとも関連があります。

・肥満

・むくみや冷え症

・内臓機能の低下

・生活習慣病のリスク増加

このように、痛みや変形だけでなく、一見関係なさそうな身体の不調の要因となる場合もあり、軽視できない問題といえるでしょう。

身体が硬い理由とは?

身体が硬くなる理由には、主に生活習慣やストレスが関連しています。以下で詳しく解説しますので、参考にしてください。

運動不足

運動不足は身体の硬さの一因となります。これは、運動する機会が減ると筋肉の線維が痩せて硬くなり、柔軟性や働きが低下するためです。

一方、日頃からストレッチやトレーニングをしていると、筋肉の伸び縮みや関節が動く機会が保たれるため、筋肉の機能が維持されます。

厚生労働省の「令和5年国民健康・栄養調査」では、運動習慣がある方の割合は男性で36.2%、女性で28.6%と報告され、この10年間に大きな変化はみられていません。年齢別にみると、特に男性の30代(23.5%)、女性の20代(14.5%)といった若い世代での運動不足が深刻です。

出典:厚生労働省「令和5年国民健康・栄養調査結果の概要」

悪い姿勢

地球上では重力に対抗して、無意識のうちに筋肉を働かせ、姿勢を保っています。

例えば、猫背の姿勢では、PC作業中に頭が前に出てしまいます。このとき、前に倒れないように、首の後ろや肩の筋肉が力を出し続けなければなりません。

本来、正しい姿勢であれば筋肉への負担は最小限で済みます。しかし、猫背のような悪い姿勢が続くと、特定の部位に負荷が集中して疲労が蓄積します。

こうした状態が続くと、筋肉の柔軟性が低下し、身体が硬くなってしまうのです。

ストレス

ストレスは、自律神経のひとつである交感神経の働きを活発にし、筋肉の緊張状態をつくりだす一因となります。

厚生労働省の「労働安全衛生調査」では、強い不安や悩み、ストレスを感じていると回答した労働者の割合は令和3年では53.3%でした。ところが、令和5年にはその割合が82.7%にまで上昇しており、わずか2年で約30ポイントも増加しています。

これらのデータから、現代人の多くがストレスを抱え、身体の硬さにも大きく影響しているのがわかります。

出典:

厚生労働省「令和3年労働安全衛生調査」

厚生労働省「令和5年労働安全衛生調査」

【セルフチェック】身体の硬さを確認しよう

ご自身の身体が硬いかどうかは、下記で紹介するセルフチェック法で判断できます。確認してみてください。

肩の柔軟性を確認

背中側で両手をつなげるかどうか試してみましょう。片手を上から、もう一方を下から背中に回し、指先が届くかどうかで肩の柔軟性が確認できます。

届かない場合は、肩まわりの筋肉が硬くなっている可能性があります。

臀部~ふくらはぎの柔軟性を確認

立った姿勢で膝を伸ばしたまま前屈し、両手が床につくかどうか試してみましょう。床に届かない場合は、臀部からふくらはぎにかけての筋肉の硬さが考えられます。

太ももの柔軟性を確認

うつ伏せの状態で片膝を曲げ、かかとが臀部につくか確認しましょう。届かなかったり、臀部が持ち上がってしまったりすると、太もも前側の筋肉が硬くなっている可能性があります。

身体を柔らかくする方法

ここからは、硬くなった身体を柔らかくする代表的な方法を紹介します。

ストレッチをする

ストレッチにより全身の血流が改善し、筋肉が柔らかくなります。続けることで「以前よりも膝が曲がるようになった」「床に手が届くようになった」といった効果を感じられます。

なお、ストレッチの効果をより高くするためには、3つの点を押さえましょう。

・呼吸しながら行う

・最低でも20秒かけて行う

・痛みが出ないように優しく伸ばす

特に効果的なストレッチとその手順を下記で紹介します。

広背筋のストレッチ

背中の筋肉のストレッチです。

1.両膝を床につけ、斜め前に両手をつく

2.両手を固定したまま身体を後ろへ引き、脇の下が伸びるのを感じる

3.1の姿勢に戻る

4.1~3を繰り返す

背中を丸めながら行うと、より強く伸びているのを感じられます。

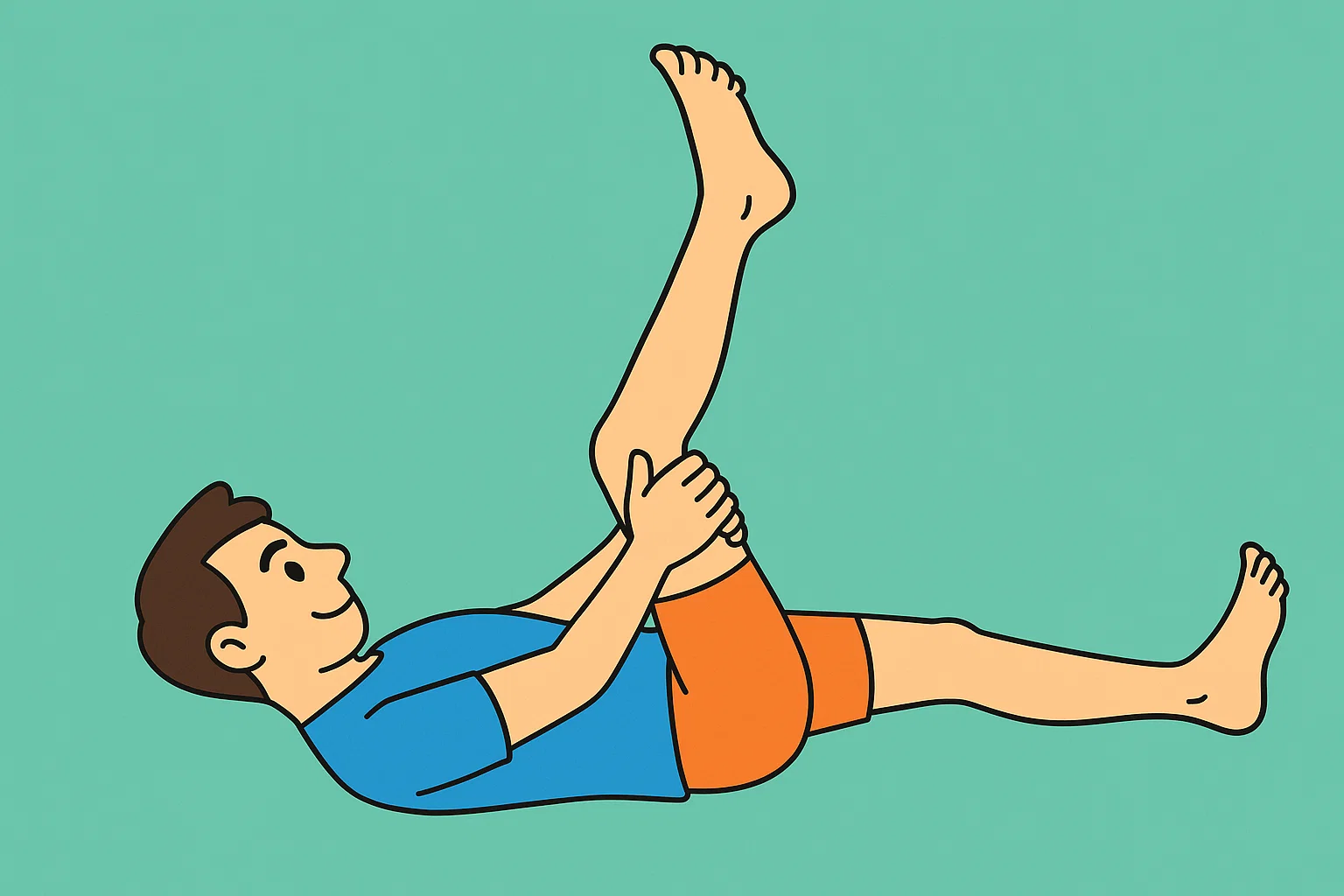

ハムストリングスのストレッチ

太ももの裏側を伸ばすストレッチです。

1.仰向けになり、片脚をお腹につけて抱える

2.そのまま膝をできるだけ伸ばし、太もも裏が伸びるのを感じる

3.1の姿勢に戻る

4.1~3を繰り返す

反動をつけず、ゆっくりと行いましょう。

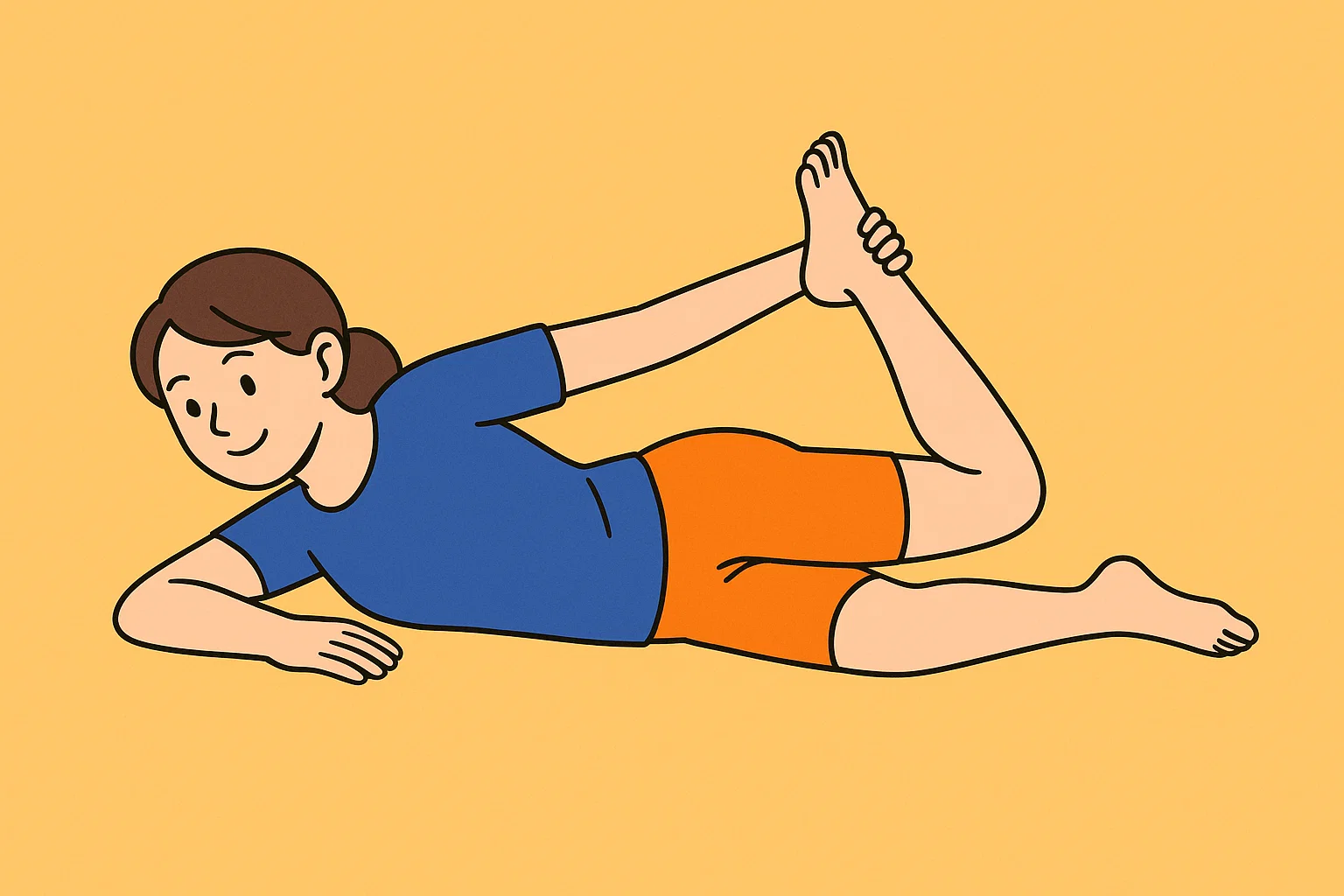

大腿四頭筋のストレッチ

太もも前側の筋肉を伸ばすストレッチです。

1.横向きに寝る

2.下の脚を直角に曲げ、上の脚の足首を持つ

3.後ろへ引っ張る

4.2の姿勢に戻る

5.2~4を繰り返す

腰を反らさないように注意して行いましょう。

適度に身体を動かす

血流が良くなると、筋肉に酸素や栄養が行き渡りやすくなり、柔軟性の向上につながります。水泳やジョギング、縄跳びなどの有酸素運動は心肺機能を高め、全身の血流を促進する効果が期待できます。

また、筋力トレーニングも関節の可動域を拡大させるのに役立つため、あわせて取り入れましょう。

クエン酸やグルコサミンを含む食品を摂取する

柔軟性を高めるには、栄養面も意識しましょう。梅干しやレモンなどに多く含まれるクエン酸は、疲労回復や血流改善に役立ちます。

また、山芋やおくらに含まれるグルコサミンは、関節の動きを滑らかにする効果があります。

もしこれらの食品を十分に摂れない場合は、サプリメントで不足分を補うのもひとつの方法です。

あわせて、水分補給も忘れないでください。目安は「体重1kgあたり約30ml」であるため、60kgの方なら1日約1,800mlが目標です。

なおカフェインやアルコール、糖分を多く含む飲み物は避け、水を飲みましょう。

正しい姿勢をキープする

猫背や反り腰といった不良姿勢は、筋肉の緊張を高めて血流を妨げ、身体を硬くする一因となります。特定の筋肉に負担が集中しないように、正しい姿勢を意識して保ちましょう。

猫背や反り腰への対策を詳しく知りたい方は、以下の記事をご覧ください。

まとめ

身体が硬い理由には生活習慣やストレスが関わっています。柔軟性が低下すると、身体にはさまざまな症状が現れ、健康を損なう場合もあるでしょう。

身体の硬さは運動や食事などにより対処できるため、柔軟性を高めるための生活習慣を少しずつ実践してみてください。