肩の盛り上がりに関係のある「僧帽筋」とは

僧帽筋は首から背中にかけての広範囲に広がるひし形状の大きな筋肉です。

僧帽筋は身体の筋肉の中でも大型で、さまざまな筋肉につながっています。僧帽筋は主に以下の3つに分けられ、それぞれ働きも異なるのが特徴です。

・上部僧帽筋:肩をすくめる、腕を上げるなどの動作に関わる。

・中部僧帽筋:腕を後ろに引く、肩甲骨を内側に寄せるなどの動作に関わる。

・下部僧帽筋:肩を上げるときに肩甲骨を支える。

上記の動きに加え、「首を動かす」「ドアを引く」「高いところにあるものを取る」「落ちているものを拾う」といった日常的な動作も、3つの僧帽筋が連携して行っています。

僧帽筋が盛り上がる原因

肩の盛り上がりは、僧帽筋がこり固まってしまうことが要因で起こります。僧帽筋が固くなることで、筋肉本来の曲線が歪んでしまったり、老廃物や水分がスムーズに流れなかったりして、肩が盛り上がってしまうのです。

ここでは、僧帽筋が固くなって盛り上がる原因を解説します。

姿勢の悪さ

正しい姿勢がキープできていないことも原因のひとつです。

特に、デスクワークで座っている時間が長い方やスマートフォンを長時間使用することが多い方は、巻き肩や猫背になりやすい傾向にあります。これらの悪い姿勢は筋肉が凝り固まる原因になるので注意が必要です。

運動不足

運動不足になると筋肉を使う機会が減り、結果として筋肉が固くなって張りや盛り上がりにつながります。

また、運動不足による筋力低下が起こると、正しい姿勢が維持できずに肩が前方向に引っ張られやすくなります。

ストレス

ストレスが溜まると、ストレスホルモンであるコルチゾールの分泌量が増えます。

コルチゾールには筋肉中のタンパク質を分解する働きがあるので、血中のコルチゾールの濃度が高くなると僧帽筋の働きが弱まりやすくなります。

冷え

肩が冷えると血行不良が起きて筋肉が固くなり、張りやコリが強くなることも原因です。

冷房の風が直接当たるようなところに長時間いるほか、前述の運動不足などによっても冷えが起こるので注意しましょう。

骨盤のゆがみ

骨盤の歪みがあると、背骨も徐々に歪んできます。背骨が歪むと、さまざまな筋肉のバランスが崩れて不調の原因になります。

僧帽筋も背骨の近くにあるので、歪みの影響を受けやすいとされている筋肉です。他にも、腹横筋や大殿筋なども影響を受けやすく、多くの筋肉が張ってコリや盛り上がりを引き起こすといわれています。

僧帽筋が盛り上がるとどうなる?

僧帽筋が固くなって肩が盛り上がってしまうと、身体の不調や見た目の変化が起こります。ここでは、僧帽筋が盛り上がることで起こる具体的な影響について解説します。

肩こりや首こりが生じる可能性がある

僧帽筋が凝って固くなると、首や肩、背中などに違和感や痛み、張りなどが起こりやすくなります。

症状としては、首がスムーズに回らない、肩が思うように上がらないといった不快感が出ることもあります。症状の程度によっては日常生活にも支障が出るおそれもあります。

猫背・巻き肩が悪化する

僧帽筋が盛り上がると、肩甲骨を内側に寄せる力が衰えていきます。結果、肩が前に流れて猫背や巻き肩がクセになってしまうのです。

猫背や巻き肩は身体全体のバランスにも影響するので、腰痛など肩以外の場所に不調が出たり、身体が縮こまって自信がなさそうに見えてしまったりすることもあります。

自律神経が乱れる

僧帽筋の緊張状態が続くと、自律神経の働きが乱れて頭痛や冷え、便秘などの症状が出やすくなります。

また、首に近い僧帽筋が固くなって頭部の神経にも影響を及ぼし、緊張型頭痛を引き起こすケースもあります。

首が太く短く見える

僧帽筋が盛り上がると、肩の位置が通常よりも高く見えてしまい、首が太く見えたり短く見えたりすることもあります。

首が短く見えると、顔も大きく見えてしまったり、ネックレスなど首まわりのファッションアイテムが映えなくなったりと、見た目に与える影響が大きくなるのです。

バストが垂れたように見える

女性の場合では、僧帽筋が盛り上がって猫背や巻き肩が発生すると、バストを支える大胸筋が衰えてバストが垂れたように見えてしまいます。

他にも、デコルテの張りがなくなったり、鎖骨が不自然に目立って見えたりして、おしゃれに自信が持てなくなる可能性もあるので注意が必要です。

むくみやすくなる

僧帽筋を含む肩まわりの筋肉が凝ってくると、血液やリンパの流れが滞って老廃物や水分がスムーズに排出できなくなります。

顔まわりに余計なものが詰まっている状態になるため、首や顔、肩まわりにむくみが残りやすく、疲れて老けたような印象を与えてしまいます。

僧帽筋の盛り上がりを改善する方法

セルフケアで肩の盛り上がりを緩和したいという方には、正しい姿勢を身につけると同時に、ストレッチやマッサージなどを取り入れるのがおすすめです。

蓄積された僧帽筋のコリを少しずつほぐし、すっきりとした肩を目指しましょう。

ストレッチをする

まずはストレッチで肩の緊張を緩和します。無理やり動かすと筋肉を傷めてしまうので、様子を見ながらできる範囲で伸ばしていくのがコツです。

肩のストレッチ

1.あぐらを組んで座り、背筋を伸ばす

2.両手の指を組み、手のひらを天井に向けながら腕を上に伸ばす

3.息を吐きながら、身体を右に倒して数秒キープする

4.息を吸いながら元の姿勢に戻す

5.同じ動きをもう一度行う

6.左側も同様に2回行う

7.両手の指を組んで手のひらを前に向け、息を吐きながら腕を前に伸ばす

8.ゆっくりと背中を丸め、腕を左右に動かす

腕はできるだけ遠くに伸ばすイメージで行います。途中で呼吸が止まらないように意識しましょう。

首のストレッチ

1.椅子に腰かけて背筋を伸ばす

2.右手を頭の上を通すイメージで、左側頭部に当てる

3.頭を右に引っ張り、首の左側にある筋肉を10秒程度伸ばす

4.ゆっくり元の姿勢に戻す

5.反対側も同様に行う

無理に引っ張らず、筋肉が伸びているのを感じながらゆっくり伸ばしましょう。

マッサージする

肩をマッサージすることで、血行促進やコリの緩和が期待できます。筋肉のこわばりが緩和されれば、肩の盛り上がりも徐々に少なくなっていきます。

1.左手首を右手でつかみ、脇に向かって腕をさすり上げる

2.左肩の後ろから鎖骨にかけてのラインを5回さする

3.反対側も同様に行う

4.右手の親指以外の指を揃えて左肩に当て、鎖骨から身体の中央にかけてのラインをさする

5.同じ指を左耳下に当て、首から鎖骨にかけてのラインを5回さする

6.反対側も同様に行う

7.右手を左肩の中央部に当て、固くなった筋肉を押す

8.反対側も同様に行う

9.軽く握った右手で左肩を軽く10回たたく

10.反対側も同様に行う

筋肉を押すときは、刺激がしっかり感じられる場所を見つけることが大切です。ただし、強く押しすぎると内出血することもあるので、無理のない範囲で行いましょう。

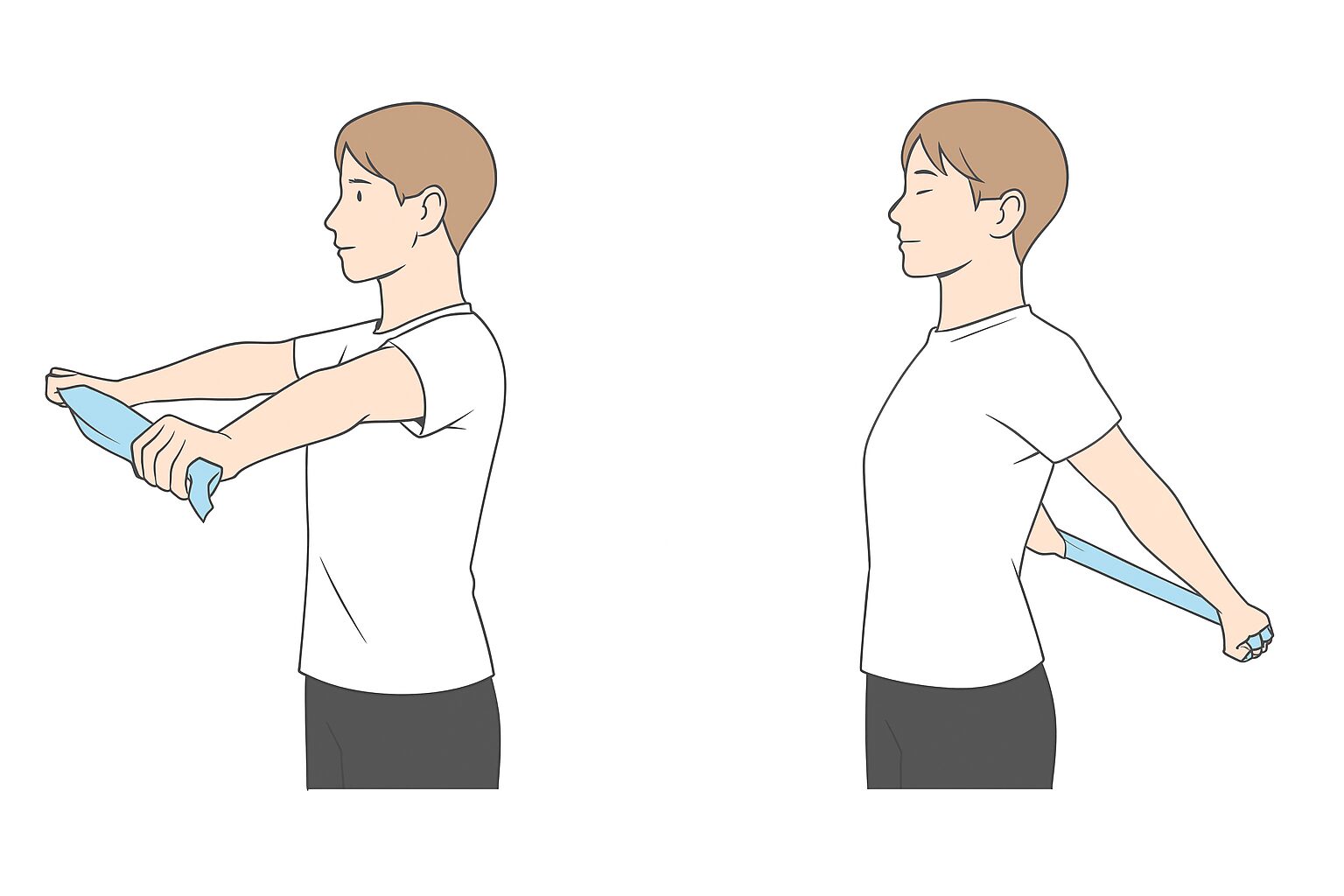

筋トレする

筋トレを取り入れることで、僧帽筋を含む肩まわりの筋力を高めることができます。ここでは、タオルを使って肩甲骨をしっかり寄せるトレーニングを紹介します。

1.椅子に腰かけて背筋を伸ばす

2.タオルの両端を持ち、腕を真っすぐ前に伸ばす

3.肘を後ろに引き、肩甲骨を寄せる

4.元の姿勢に戻す

5.タオルを背中の後ろで持ち直し、ゆったりと下ろす

6.背筋をしっかり伸ばしながら、タオルを少し持ち上げるようにして肩甲骨を寄せる

7.元の姿勢に戻す

前半の動きでは、胸を張るようなイメージで動かすのがコツです。身体の前と後ろでそれぞれ1セット10回として、3セットを目安に行います。いずれも肩の力を抜いてやってみてください。

僧帽筋を温める

凝り固まった僧帽筋を温めて筋肉の緊張をほぐすことで、滞った血行を促進できます。

筋肉を温めるには、シャワーで済まさずにお風呂にゆっくりつかる、カイロや蒸しタオル、温熱シートを使うなどの方法がおすすめです。

シート類を当てるときは、僧帽筋に沿わせて熱がしっかり伝わるように使いましょう。

まとめ

肩の盛り上がりは、僧帽筋という大きな筋肉が凝り固まっていることが主な原因です。僧帽筋のコリには悪い姿勢や運動不足、骨盤の歪みやストレスといったさまざまな要因が関係しています。

肩の盛り上がりを緩和するには、ストレッチやマッサージ、筋トレを取り入れたり、筋肉をよく温めたりするのがおすすめです。無理のない範囲で動かしながら、肩のラインをきれいに整えましょう。