いわゆる「スマホ肘」とは

スマホ肘とは、スマートフォンの使用に関連して肘周辺に痛みが生じる状態を指します。スマホ肘という病名自体は存在しません。スマートフォンの画面を操作する動作や手首で支える動作などが肘を痛めやすいことから、スマホ肘といわれています。

一般的に、スマホ肘といわれる症状で考えられるのは、上腕骨外側上顆炎や上腕骨内側上顆炎です。それぞれの特徴について解説します。

上腕骨外側上顆炎

上腕骨外側上顆炎(じょうわんこつがいそくじょうかえん)とは、肘の外側にある腱が炎症を起こした状態のことです。上腕骨外側上顆は、手の甲に向けて手首などを動かす筋肉とつながっており、関連する筋肉を使い過ぎることで炎症が生じます。

ネジを回す動作やボートを漕ぐ動作などで上腕骨外側上顆につながる筋肉が使われます。テニスのバックハンドなどの動作でも使われる筋肉で、上腕骨外側上顆炎はテニスをする際によく現れる症状であることから、「テニス肘」ともいわれます。

バックハンドのような動作が上腕骨外側上顆炎になりやすいのは、ボールを打つときに手首が曲がりやすいためです。特に、前腕などの筋肉が弱いと上腕骨外側上顆炎を起こしやすくなります。

上腕骨外側上顆炎が生じると、肘の外側から前腕にかけて痛みを感じます。ドアノブを回すなどの手首を反らす動作をしたときに肘の外側が痛む場合は、上腕骨外側上顆炎の可能性が考えられるでしょう。

上腕骨内側上顆炎

上腕骨内側上顆炎(じょうわんこつないそくじょうかえん)は、肘の内側にある腱が炎症を起こした状態のことです。上腕骨内側上顆は、手首を曲げるときに使われる筋肉とつながっており、関連する筋肉を酷使することで炎症が生じます。

野球でボールを投げる動作やPCをタイピングする動作などを繰り返すことで起こりやすい症状です。

上腕骨内側上顆はゴルフのスイング動作でも負荷がかかりやすく、打ち方が良くない場合などでも痛めることがあります。そのため、「ゴルフ肘」といわれることもある症状です。

上腕骨内側上顆炎は、スポーツをしている場合に発症しやすい症状ですが、激しい運動をしているからといって発症するものではありません。動作に対して手首や肩の筋肉などが適切についていない場合などに起こりやすくなります。

上腕骨内側上顆炎になると、肘や前腕の内側が痛みます。上腕骨外側上顆炎と比較すると、発生頻度は高くないとされている症状です。

スマホ肘による症状

スマホ肘になると、具体的にどのような症状が現れるのでしょうか。代表的な症状として、下記のようなものがあげられます。

・握力が低下する

・ドアノブを回すなど、手首をひねる動作で肘が痛む

・顔を洗う動作で肘が痛む

・手を握り締めると肘が痛む

・ものを持ったときに腕に負荷がかかると肘が痛む

・ものを引っ張ると肘が痛む

・トレイなどの手首を使うものを持つと肘が痛む

・肘の曲げ伸ばしの動作で肘が痛む

スマホ肘では、手首や腕を動かす際に肘に痛みを感じることがあります。症状が進むと、肘を使っていない状態でも痛むことがあります。肘だけでなく、肘周辺の前腕にも痛みが生じやすいのが特徴です。

また、スマホ肘になって長時間手首や腕を動かさないでいると、可動域が狭くなることがあります。周辺が固まって動かしにくくなるためです。例えば、起床後に肘が曲げられないなどの症状として現れることがあります。

スマホ肘の対処法

スマホ肘は、肘の腱につながっている筋肉を使い過ぎることで起こりやすい症状です。スポーツやPCのタイピングなど、手首まわりの筋肉に負担がかかりやすい作業の心当たりがあるときは、原因と考えられる動作は控えましょう。

手首や肘周辺を動かし過ぎないようにした上で、スマホ肘になったときにどうすれば良いか、自分でもできる対処法を3つ紹介します。

湿布を利用する

湿布は、軽度な症状であれば患部に直接貼ることで、痛みが緩和する可能性があります。炎症が強い場合は、冷湿布で患部を冷やすことが有効です。冷湿布のほかに、痛みを緩和させる消炎鎮痛剤を含んだ湿布を利用する方法もあります。

湿布は長時間使用すると肌荒れの原因になることがあります。肌の様子も見ながら取り入れるようにしましょう。また、軽度な症状であれば痛みを緩和できますが、重度な症状にはあまり効果を期待できません。

ストレッチする

スマホ肘の症状に悩んだら、周辺を伸ばすストレッチを取り入れる方法もあります。上腕骨外側上顆や上腕骨内側上顆につながる筋などを伸ばすことで、固まった筋肉をほぐします。

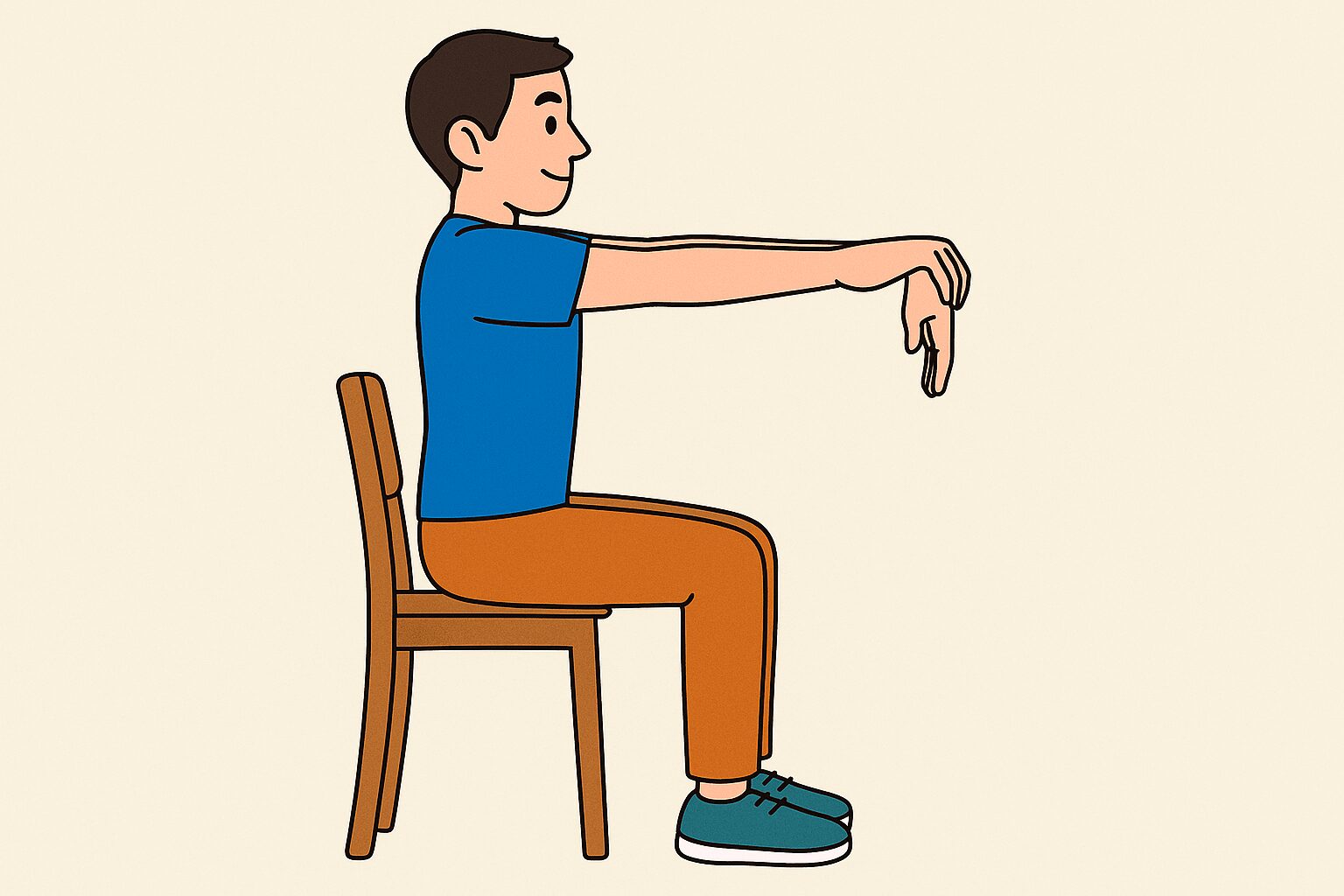

下記は、肘の外側をストレッチする手順です。

1.両肘を地面と水平に胸の前で伸ばす

2.右腕の手のひらを手前に向け、指を下向きにして内側に曲げる

3.左手で手の甲をつかむ

4.左手で手前に引く

5.2~4を30秒・5セット行う

6.伸ばす腕を左に変えて同じ要領で行う

続いて、肘の内側をストレッチする手順です。

1.両肘を地面と水平に胸の前で伸ばす

2.右腕の手のひらを外側に向け、指を下向きにして外側に曲げる

3.左手で手のひらをつかむ

4.左手で手前に引く

5.2~4を30秒・5セット行う

6.伸ばす腕を左に変えて同じ要領で行う

いずれのストレッチも、呼吸を止めないように、肘の外側から前腕にかけての筋肉をしっかり伸ばすのがポイントです。慣れてきたら、伸ばすほうの腕を下や上などのさまざまな方向に向けて、しっかり伸びを感じながらストレッチします。

マッサージする

セルフマッサージは、固まった筋肉をほぐすのにおすすめです。筋肉がこると患部に負担がかかりやすくなります。マッサージで、しっかりほぐして柔らかくすることで痛みを緩和します。下記は、前腕のマッサージの手順です。

1.前腕の小指側を手で下方向に引っ張るようにしながら、つまんでほぐす

2.腕の中心に反対側の親指をあてて、圧迫するように左右にほぐす

1と2のマッサージは、つまむ位置や圧迫する位置を変えながら、腕全体をほぐすイメージで行います。マッサージ中に摩擦を感じるときは、ボディークリームなどを塗ってからマッサージするのがおすすめです。

スマホ肘を予防するには

スマホ肘は、筋力不足で周辺に過度な負担がかかることなどで起きます。スマホ肘にならないためには、筋力トレーニングがおすすめです。手首や腕の筋肉を強化するトレーニングなどを取り入れましょう。

また、腕を酷使し過ぎるなどでスマホ肘になりそうなときは、腕に負担がかかり過ぎないように、サポーターやテーピングを利用する方法もあります。スポーツなどで過度な負担がかかる場合におすすめです。

スポーツをしたときは、こまめに患部を冷却して、急激な炎症が起きないように注意しましょう。

痛みが生じる前からストレッチで肘まわりをほぐしたり、長時間のスマートフォンの利用を避けたりするのもスマホ肘の予防になります。

普段から手首や腕を酷使し過ぎないことが大切です。筋肉に負荷をかけ過ぎたときは、痛みが生じる前から、冷却やストレッチなどで対処しておきましょう。

まとめ

スマホ肘は、スマートフォンを使用するときの手首の動きや操作する動きなどで生じやすい肘の痛みをいいます。

スマホ肘になると、握力が低下したり、普段の手首を使う動作で痛みを感じたりします。炎症が関与している場合、炎症が落ち着くことで痛みが軽減することがあります。急性的な症状で肘が痛む場合は、原因となる動作は控えましょう。

自分でできる対策としては、ストレッチやマッサージを取り入れる方法があります。痛みが生じる前から筋力をつけておくなど、予防をしておくと良いでしょう。