背骨の歪みをチェックする方法

まずは、背骨が歪んでいるかどうかをチェックしてみましょう。一人でチェックできる「直立検査」と、家族にチェックしてもらう「前屈検査」のやり方を紹介します。

<直立検査:一人でチェックできる方法>

上半身裸の状態で鏡の前に立ち、肩や肩甲骨、腰の高さや突出の程度を観察しましょう。高さや突出に左右差があれば、背骨が曲がっている可能性があります。

<前屈検査:家族にチェックしてもらう方法>

立った状態で左右の手のひらを合わせ、膝を伸ばしたまま約90度に前屈します。腕は自然に垂らしましょう。この状態で家族に肩や背中を観察してもらい、肩甲骨の出っ張りや肩、ウエストラインに左右差があれば、背骨が歪んでいる可能性があります。

背骨の歪みが生じる主な原因

通常、背骨は横から見ると緩やかなS字カーブを描いていますが、日常生活のクセや病気で左右に曲がってしまうことがあります。ここでは、背骨の歪みが生じる具体的な原因を4つ紹介します。

不良姿勢

日常的に間違った姿勢を続けると、背骨の歪みにつながります。

特にデスクワークの方は座って過ごす時間が長く、無意識に猫背や反り腰になりやすい傾向があります。猫背や反り腰になると背骨のS字カーブが崩れ、背骨や骨を支える筋肉に大きな負担がかかります。その結果、疲労が蓄積して体のバランスが崩れ、徐々に背骨が歪んでしまうのです。

また、スマートフォンの操作中も前かがみの姿勢になりやすく、首や肩まわり、背中の筋肉が過度に緊張してしまいます。

ヒールの高い靴の着用

ヒールの高い靴を履くとつま先に重心が偏り、バランスをとるために反り腰になる傾向があります。反り腰を続けると腰に負担がかかり、背骨の歪みにつながります。

仕事でヒールを履く必要がある方は、職場までは運動靴を着用し、仕事が始まる前にヒールに履き替えるのもひとつの方法です。ヒールの着用時間をできるだけ短くすることで、腰や足への負担を軽減できます。

運動不足

運動不足や加齢などによって、腰まわりの筋肉が衰えます。すると背骨を支える力が低下し、背骨の歪みを引き起こすのです。

また、腰まわりの筋肉が弱まると、背骨のS字カーブが変化し、腰に負担がかかることがあります。さらに、筋肉が凝り固まると血行が悪くなり、発痛物質も放出されることがあるため、その結果として痛みが生じることもあります。

病気

変性側弯症(へんせいそくわんしょう)という病気が原因で背骨が歪むケースもあります。

背骨を形成する椎骨(ついこつ)と椎骨の間には、クッションの役割をする椎間板(ついかんばん)という柔らかい組織があります。変性側弯症とは、加齢によって椎間板がもろくなり、潰れたりずれたりすることで背骨(脊柱)が変形する病気です。

側弯症は子どもに多く見受けられる病気である一方、中高年になってから発症するケースも見られます。変性側弯症を発症すると腰痛や足のしびれが生じ、逆流性食道炎を合併することもあります。

背骨の歪みによって起こる症状

背骨は骨格の要であり、背骨が歪むことで全身にさまざまな影響を与える可能性があります。ここでは、背骨の歪みによってどんな症状が起こるのか解説します。

腰痛・肩こり・首こり

背骨が歪むと首の骨や椎間板、首・肩まわりの筋肉、筋膜に負荷がかかり、腰痛や肩こり、首こりを引き起こすことがあります。そのほか、背中や骨盤、股関節の痛みが生じることもあります。腰痛や肩こり、首こりが慢性化すると筋肉が硬くなり、痛みが出る範囲も広がってしまいます。

頭痛・眼の疲れ

背骨の歪みが原因で、頭痛を引き起こすこともあります。

背骨が歪むと首の筋肉が硬くなり、首の後ろを通る大後頭神経(だいこうとうしんけい)が締め付けられます。大後頭神経は後頭部の知覚を司っているため、圧迫されると後頭部に痛みが生じるのです。

また、背骨の歪みによって肩こり・首こりが生じると、眼の疲れ(眼の奥の痛み)につながることもあります。

自律神経の乱れ

背骨の歪みは、自律神経に影響を与えることもあります。

背骨は自律神経の通り道でもあるため、背骨が歪むと自律神経の伝達経路が妨げられてしまいます。その結果、自律神経がうまく機能しなくなり、胃もたれや便秘、疲れやすさ、抑うつ状態、睡眠障害、生理痛などのさまざまな不調を引き起こすのです。

背骨の歪みを軽減するセルフケア方法

背骨の歪みは生活習慣が原因であることも多いため、まずは日頃の何気ないクセを直すことが大切です。ここでは、背骨の歪みを軽減するためのセルフケア方法を3つ紹介します。

正しい姿勢を心がける

猫背や反り腰にならないよう注意し、普段から正しい姿勢で過ごしましょう。

立っているときの正しい姿勢とは、耳・肩・腰・膝・くるぶしが一直線になる状態です。座るときは糸で頭が吊るされているイメージで、耳・肩・骨盤が一直線になるよう意識しましょう。

デスクワークをする際は眼と画面の間隔を40cm以上空け、画面の位置は目線の高さより15~20度下に調整するのがポイントです。長時間同じ姿勢を続けると背骨に負担がかかるため、30分に1回は体を動かしましょう。

また、荷物をいつも同じ側で持ったり片側に重心をかけたりすると、体のバランスが崩れ、背骨の歪みが悪化する可能性があります。荷物はこまめに左右で持ち替え、立っているときは両足に均等に体重をかけましょう。

筋トレを習慣化する

背骨の歪みを軽減・予防するためには、筋トレを習慣化するのもおすすめです。

僧帽筋(そうぼうきん)や広背筋(こうはいきん)、脊柱起立筋(せきちゅうきりつきん)など、背骨を支える筋力を鍛えることで歪みを軽減できる可能性があります。

ここでは、背中の筋肉を鍛える筋トレを2種類紹介します。

プランク

プランクとは、うつ伏せの姿勢をキープする筋トレです。プランクを行うことで、背筋だけでなく腹筋やインナーマッスルなども鍛えられます。

1.うつ伏せになり、両ひじを床につける

2.腰を浮かせ、つま先を立てる。横から見て一直線になるように姿勢をキープする

3.そのまま60秒キープする

お尻が下がったり背中が丸くなったりすると効果が弱まってしまいます。最初は短い時間から始め、正しい姿勢をキープすることを優先しましょう。

Tレイズ

Tレイズは、うつ伏せの状態でTの文字に似た姿勢をキープする筋トレで、主に広背筋を鍛えられます。

1.うつ伏せになり、両手を真横に広げる

2.そのまま上体を限界まで反らせる

3.上体を下ろす

4.2~3を15~20回繰り返す

肩甲骨を寄せ、胸が開いていることを意識しながら行いましょう。

ストレッチを取り入れる

次に、背中の柔軟性を高めるストレッチ方法を2つ紹介します。

なお、長期にわたり背中や腰の痛み、しびれ、消化不良などの症状が続く場合は自己判断でストレッチせず、専門医に相談してください。

キャットアンドドッグ

キャットアンドドッグは、正しい姿勢を保つために重要な脊柱起立筋のストレッチです。

1.両手を肩幅に開いて四つん這いになる。おへそを覗き込むように頭を下げ、両腕で床を押しながら背中を丸める。ゆっくり息を吸いながら背中を丸めるのがポイント

2.ゆっくりと息を吐きながら顔を上げ、背中を大きく反らす

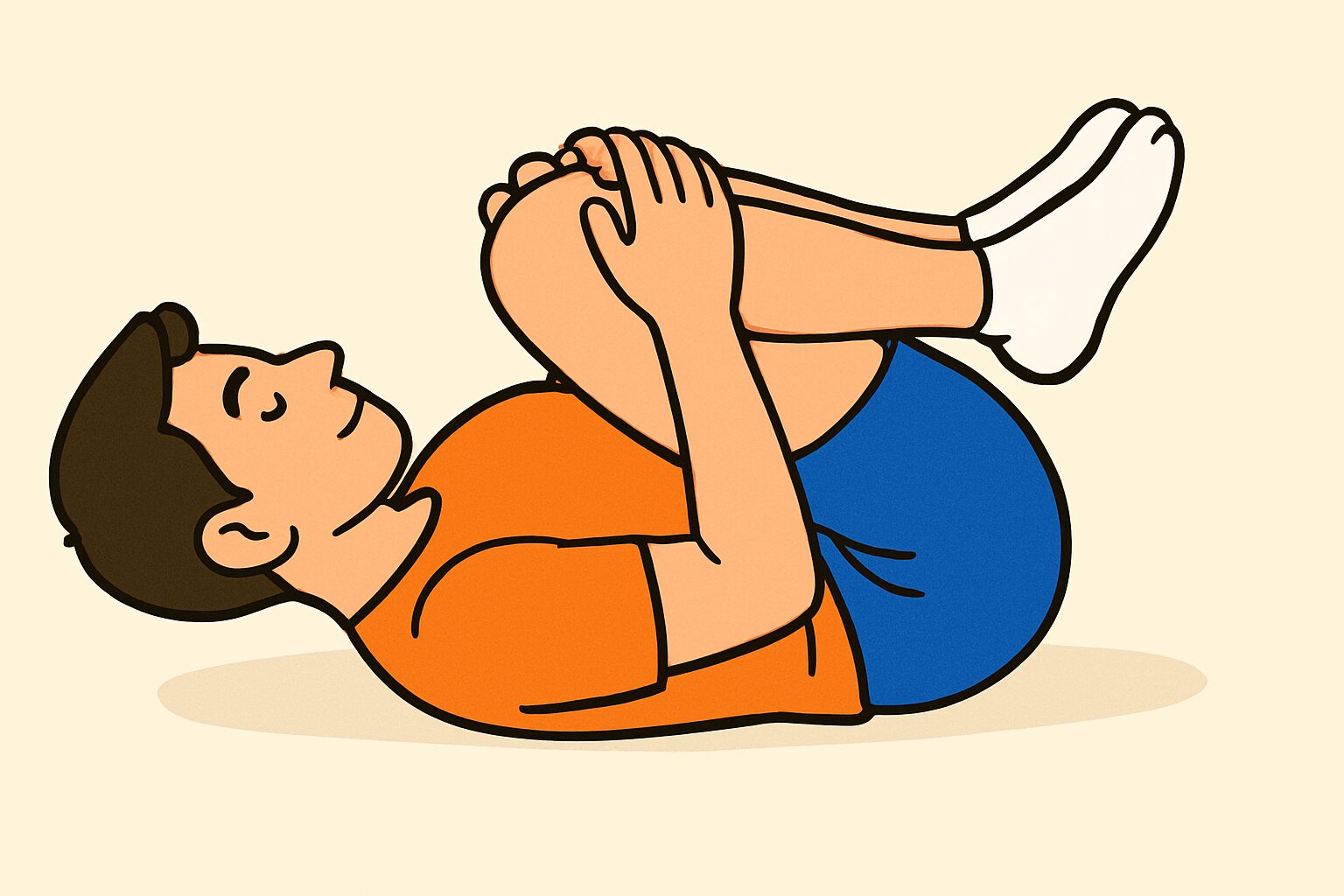

両膝を抱えるストレッチ

脊柱や胸郭の柔軟性の向上を目的とした背骨のストレッチです。

1.仰向けになり、両膝を抱える

2.お尻を床から離すように両膝を引き寄せる

10秒を1セットとし、3セット繰り返しましょう。なお、ストレッチは毎日続けることで身体の柔軟性を保てるようになるため、無理のない範囲で継続することが大切です。

まとめ

背骨が歪む原因は、間違った姿勢やヒールの高い靴の着用、運動不足、変性側弯症などが考えられます。背骨が本来の位置からずれると腰痛や肩こり、首こり、頭痛、眼の疲れ、自律神経の乱れなど、さまざまな不調を引き起こします。

日頃から正しい姿勢を意識するとともに、筋トレやストレッチも取り入れ、背骨の歪みを軽減しましょう。