腰を寝違える原因

腰の寝違えの原因はさまざまです。使用している寝具や睡眠中の姿勢に加えて、日常生活の習慣における積み重ねも原因となる場合があります。

ここでは寝違える原因を、寝具・寝姿勢・日常生活の影響の3つに分けて解説します。

寝具の問題

腰の寝違えが起こる理由のひとつが、就寝時に反り腰状態となっていることです。柔らかすぎるマットレスを使用している場合、身体が沈み込んで、腰が反りすぎるおそれがあります。

反対に硬すぎるマットレスを使用しても、腰の寝違えは起こります。硬すぎて沈み込まないマットレスは寝具と腰のカーブの間に隙間ができ、筋肉が緊張しやすくなるためです。

マットレスのほか、枕の高さにも注意が必要です。枕が高すぎたり低すぎたりして自分の身体に合っていない場合、背骨の自然なカーブが崩れます。就寝中は不自然な体勢となり、腰に負担がかかります。

誤った寝具での就寝は、体圧が適度に分散されず、身体の中心である腰に負担が集中しがちです。

寝姿勢の問題

適切な寝具を選んでいても、本人の寝姿勢が原因で腰の寝違えが起こることがあります。たとえば寝返りが少ない方は、特定の筋肉に負担がかかりやすく、腰痛につながります。

腰痛の原因のひとつは、血流の滞りです。寝返りが少なく一部の筋肉にのみ負担をかけている状態は、血の流れを悪くして、腰を痛めやすくなります。

腰の寝違えは、必ずしも腰への負担が直接的に影響するとは限りません。腰は身体の中心に位置するため、ほかの部位に対する負担が腰痛を引き起こすこともあります。

横向きで寝ることが多い方の場合、寝返りが少ないと、身体の側面の左右どちらか一方に偏った負担がかかります。血流が滞って筋肉が凝り固まれば腰痛につながるため、腰周り以外への負担にも注意が必要です。

日常生活の影響

寝姿勢に限らず、同じ姿勢を続けると筋肉に負担をかけたり緊張を強めたりします。たとえばデスクワークで長時間座っていることが多い方は、常に腰の筋肉に負担をかけ続けている状態です。

デスクワーク以外の方も、運動不足やストレスによって腰痛を引き起こすことがあります。運動不足は筋肉が十分に使われないため、凝り固まってしまいます。心身へのストレスも筋肉を緊張させて腰痛の原因となる場合があるので、日頃から適度に解消することが大切です。

腰が寝違えたときの正しい対処法

腰の寝違えが起こると、人によっては強い痛みでなかなか起き上がれなくなります。誤った方法で痛みを悪化させないように、正しい対処法を知っておきましょう。

腰の寝違えによる正しい対処法は、時期によって異なります。ここでは、起きて「腰が寝違えた」と感じたときにとるべき対処法について、時期別に解説します。

発症直後~2日目

腰の寝違えに気付いたとき(発症直後)から2日目までは、とにかく安静にすることが大切です。強い痛みがある場合、炎症を起こしているおそれがあります。無理な動作は炎症を悪化させるため、可能な限り安静にしましょう。

炎症を抑えるためには、患部を冷やす必要があります。1回20分、氷のうや冷却パックを患部に当ててアイシングします。休憩を挟みつつ1日4~5回が目安です。

腰への負担を軽減するアイテムとして、サポーターやコルセットの活用もおすすめです。痛みが軽減するのであれば、一時的に活用してみましょう。

ただし、サポーターやコルセットを長期間着用していると、筋肉の低下につながります。結果的に腰痛の改善に対して逆効果となるので、腰を支えるアイテムには頼り過ぎないことが大切です。

痛みが落ち着いてきたら

患部の炎症が落ち着き、痛みが和らいできたら、次は同じ場所を温めましょう。サポーターやコルセットを使用していた方は、痛みが和らいだ段階で外して、筋肉の柔軟性を改善させる必要があります。

炎症が治まった後は、温めて血行を良くすると早期回復につながります。患部を温めるときは、急激に熱を加えるのではなく、ゆっくりと時間をかけることが大切です。ホットパックをしたり、入浴時に湯船で身体の芯から温めたりします。

少しずつ身体を動かして、筋力や柔軟性を取り戻しましょう。軽めのストレッチを取り入れれば、無理なく筋肉を動かせます。

整体院に相談する

自力での処置は、気付かずに誤った方法で行うリスクがあります。対処法を試しても痛みが長引く場合や、自力での処置に不安がある方は、整体院でプロに相談するのもおすすめです。

整体院では専門知識や豊富な経験を有する担当者が、それぞれの悩みや状態に合わせた施術を提案してくれます。なかでも理学療法士が在籍する整体院なら、より専門的な方法で痛みにアプローチできます。

腰の寝違えを防ぐためのセルフケア

普段からちょっとしたことに気を付けるだけで、腰を寝違えるリスクは抑えられます。痛みを感じてから対処するのではなく、日頃からできるセルフケアを取り入れて、寝違えるリスクそのものに対策しましょう。

ここでは、日常生活に取り入れやすいセルフケアを解説します。

身体に合った寝具を使う

腰の寝違えを防ぐためには、自分の身体に合った寝具を選ぶことが大切です。マットレスはもちろん、枕や掛け布団にもこだわると、腰の寝違えを防げる可能性が高くなります。

マットレスを選ぶときは、寝返りがしやすいものがおすすめです。実物が展示されている場合は、実際に試してみて、腰が沈みすぎたり浮いたりしない硬さのマットレスを選びましょう。

枕の高さは、横向きで寝たときの状態を基準にすると適したものが見つかります。横向きで寝たとき、首から腰にかけての背骨のラインが真っ直ぐになっているかどうかが重要です。

掛け布団も、寝返りがうちやすい重さのものがおすすめです。軽くて温かく、快適性に優れたものを選びます。

ほかにも自分の寝姿勢に合わせた工夫を取り入れると、より効果的です。たとえば仰向け寝が多い方は膝下にクッションを入れ、横向き寝が多い方は足の間に挟むと骨盤のねじれを防ぎ、腰の負担を抑えられます。

正しい姿勢を意識する

寝るときは、身体の左右どちらか片側のみに偏らないように意識しましょう。腰の寝違えを防ぐためには身体の一部分に負担が集中したり、血流が滞ったりする事態を避けることが大切です。寝返りを妨げない姿勢や寝具で、快適な睡眠環境を整える必要があります。

起きているときも、正しい姿勢を意識しましょう。デスクワークが多い方は、自然と猫背になっているのではないでしょうか。

あごを引いて意識的に背筋をまっすぐ伸ばすと、背骨や腰への負担を低減できます。椅子に深く腰掛けて、足の角度を90度に保つことがポイントです。

運動を習慣化する

凝り固まった筋肉をほぐしたり血行を促したりするために、ウォーキングやジョギングなどの有酸素運動を日常的に取り入れましょう。

運動する時間や場所がないときは、簡単なストレッチもおすすめです。特別な道具を用意する必要がなく、自宅でも手軽に実践できます。

ストレッチをするときは、逆効果にならないように無理のない範囲で行うことが大切です。過度なストレッチは、かえって腰を痛めるおそれがあります。

ここでは、手軽にできる3つのストレッチを解説します。

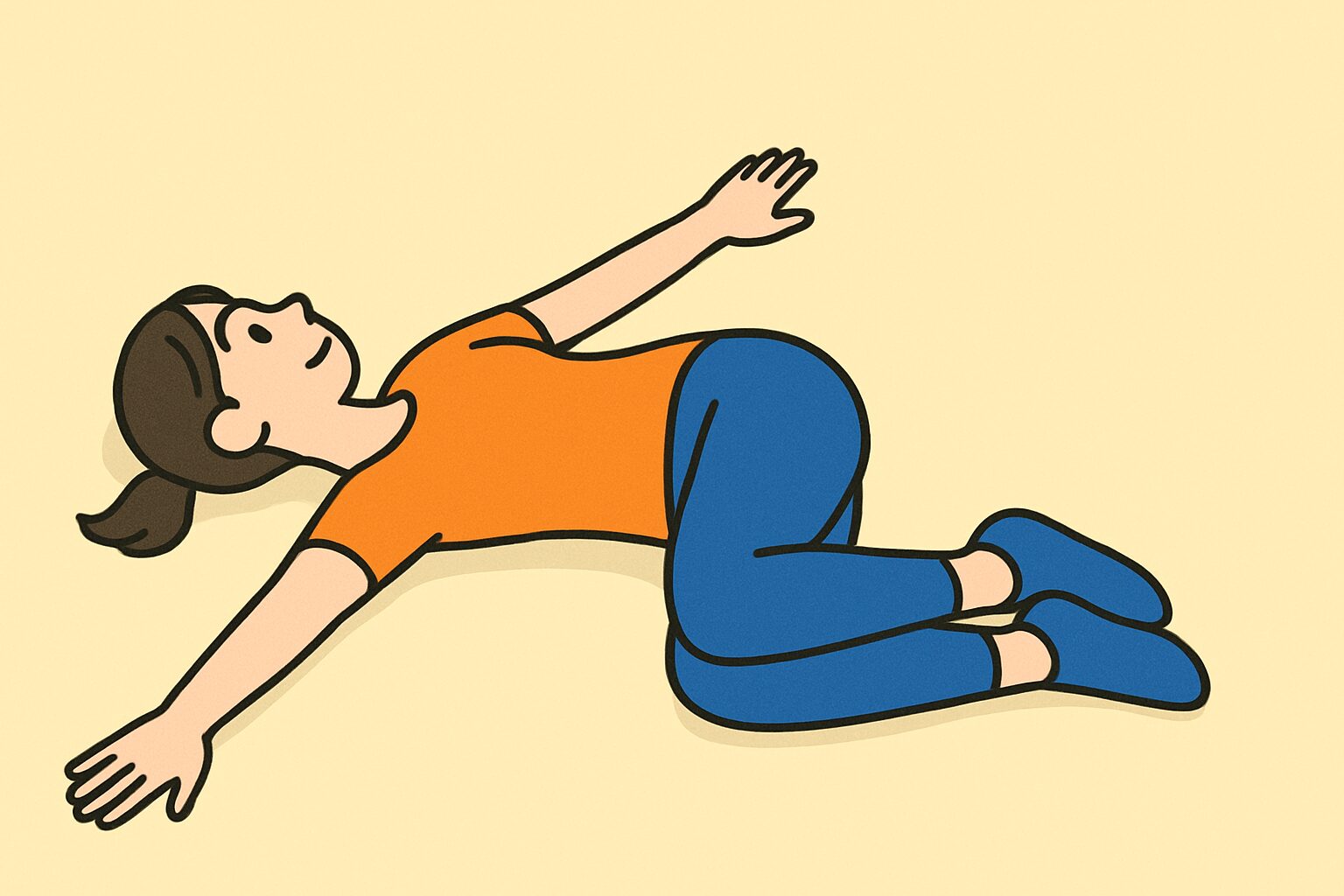

ヒップロール

腰をねじって筋肉をほぐすストレッチが、ヒップロールです。仰向けで行うので、床に直接寝転がるのが気になる方はマットを用意しましょう。

ヒップロールの手順は、下記の通りです。

1.仰向けになり、両手を真横に伸ばす

2.両足を閉じたまま膝を曲げる

3.両膝を揃えて右にゆっくりと倒す

4.10~20秒キープする

5.ゆっくりと両膝を元の位置に戻す

6.左右を入れ替えて3~5を繰り返す

ヒップロールを行うときのポイントは、膝を倒したときに肩が浮かないように注意することです。肩が床から浮くと、ストレッチ効果が低減します。

大殿筋(だいでんきん)ストレッチ

大殿筋は、お尻の最も大きな筋肉です。股関節の動きや骨盤の安定化など、腰周りの動作に大きく関係しています。

寝違えて腰の筋肉が凝り固まっているときは、近くにある大殿筋からストレッチでほぐして、徐々に動きやすさを取り戻していく方法もあります。

大殿筋ストレッチの手順は、下記の通りです。

1.椅子に座り、右足の足首を反対側の太ももに乗せる

2.乗せたほうの足の膝を両手で抱える

3.抱えた足を反対側の肩のほうへ引き寄せる

4.10~20秒キープする

5.足を元の位置に戻す

6.左右を入れ替えて1~5を繰り返す

大殿筋ストレッチの効果を発揮するためには、足を抱えているときに背中が丸まらないようにすることが大切です。しっかりと背筋を伸ばして、足のほうを肩に引き寄せましょう。

お尻や太ももの外側の筋肉が伸びているのを感じたら、10~20秒キープします。

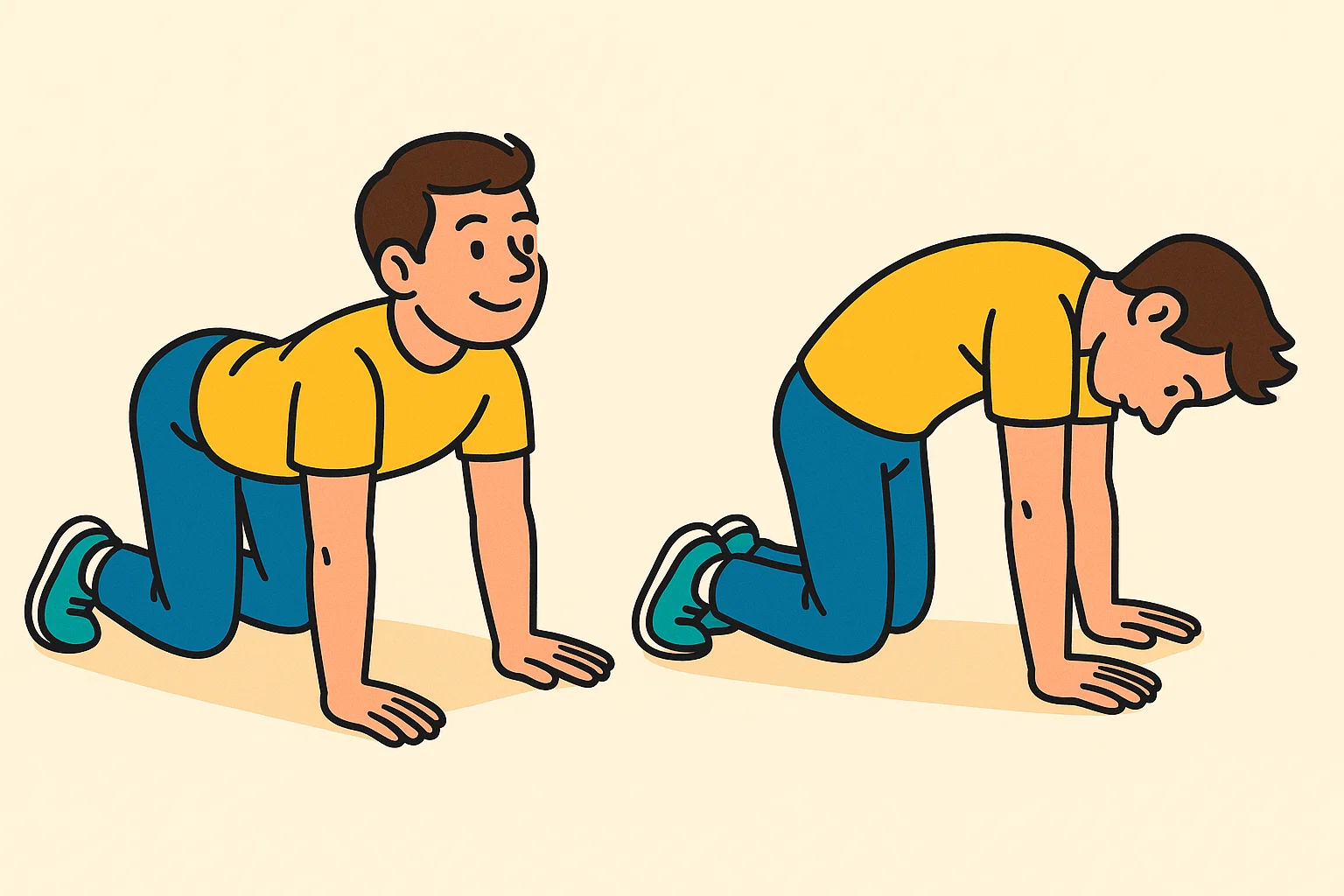

キャット&ドッグ

名前の通り、猫や犬のように四つん這いポーズで行うストレッチです。筋肉が凝り固まった期間が長く続くと、身体はますます動きにくくなります。キャット&ドッグのような簡単な動きから始めて、少しずつ身体を動かすことに慣れていきましょう。

キャット&ドッグのやり方は、下記の通りです。

1.四つん這いのポーズをとる

2.肩甲骨を内側に寄せるように背中を反らす

3.肩甲骨を離すように背中を丸める

4.最初のポーズに戻る

5.2~4を繰り返し行う

背中の動きに合わせて、頭も動かします。肩甲骨を内側に寄せるときは上を見上げ、離すときはおへそを見るように頭を下げると、背中が自然と丸まります。

キャット&ドッグを行うときのポイントは、肘を曲げないことです。背中は意識して大きく動かしつつ、肘はしっかりと伸ばしましょう。

まとめ

寝るときの姿勢や寝具との相性、普段の過ごし方によっては、腰が寝違えることもあります。腰の寝違えを何度も経験している方は、まず日常生活を見直してみましょう。自分に合った寝具を選ぶことも大切です。

また、こまめに有酸素運動やストレッチを行い、運動習慣を身に付けることも寝違えの予防に役立ちます。