肩こりでなかなか眠れない原因

眠れなくなるほどの肩こりを緩和するには、その原因を把握することが大切です。ここでは、つらい肩こりの主な原因を紹介します。

血行不良による筋肉のこわばり

血行不良になると身体が冷えて、筋肉がこわばり肩こりが生じやすくなります。血行不良が起こる原因として、次のようなものがあげられます。

・冬の外気

・運動不足

・水分不足

・衣類の締め付け

・喫煙

・過度なストレス など

また、真夏でも冷房によって身体が冷え、血行不良に陥る場合があります。

長時間の同じ姿勢による筋肉の疲労

デスクワークなどで長時間同じ姿勢を続けることも、肩こりが悪化する原因のひとつです。長く同じ姿勢を続けると、肩まわりの筋肉が縮んで硬くなり、肩が内側に引っ張られる「巻き肩」が起こりやすくなります。

さらに背中が丸まって猫背になったり、頭が前のめりになった姿勢が続くことで首の骨の自然なカーブが失われ、「ストレートネック」になってしまったりすることもあります。

このような不自然な姿勢になることによって筋肉に負担がかかって硬直し、血行が悪くなって肩こりが悪化してしまうのです。

ストレスによる自律神経の乱れ

ストレス過多な状態が続き、自律神経の働きが乱れて肩こりが起こる場合もあります。自律神経とは、呼吸や血圧、発汗、消化など、人間の生命活動に必要なさまざまな器官・機能を制御する役割を担う神経です。

通常は、身体を活動的にする交感神経と、リラックス状態を促す副交感神経が交互に働き、心身のバランスを保っています。しかし、ストレスが溜まると自律神経の働きが乱れ、交感神経が優位に働きやすくなるのです。

交感神経が優位になると身体が緊張状態になり、重たい頭を支えている僧帽筋などの筋肉がこわばってしまうため、肩こりがひどくなったり頭痛がしたりします。さらに身体がリラックスしにくくなるので、睡眠にも悪影響を及ぼします。

寝る前のPCやスマートフォンの使用による筋肉の緊張

長時間スマートフォンやPCを使用することも、眠れなくなるほどの肩こりを引き起こす原因になります。

スマートフォンやPCの画面を長時間見続けると、眼精疲労が生じるためです。目の疲れが長く続くと肩・首周辺の筋肉がこり固まるので、肩こりが悪化しやすくなります。

特に就寝前にスマートフォンやPCを使用することは良くありません。目が疲れるだけでなく、強い光によって脳が覚醒するため、睡眠の質が低下してしまいます。

肩こりで眠れないときの対処法

眠れないほどの肩こりが起こるのは、冷えによる血行不良や筋肉の緊張が主な原因です。肩こりを緩和して眠れるようになるには、これらの原因を取り除く必要があります。具体的には何をすると良いのか、肩こりで眠れないときの対処法を紹介します。

肩の周囲を温める

眠れないほど肩こりがひどいときは、肩周辺を温めましょう。肩や首を温めると血行が促進され、こわばった筋肉が緩みやすくなります。

首の後ろから肩甲骨くらいまでを蒸しタオルや湯たんぽ、カイロなどで温めたり、湯船にじっくりとつかったりするのがおすすめです。

ただし、肩に違和感や腫れがある場合は温めると逆効果になる可能性があるため、医師に相談してから行いましょう。

セルフマッサージをする

肩まわりのセルフマッサージも肩こり緩和に役立ちます。以下の手順を参考にして、定期的にマッサージを行いましょう。

1.右鎖骨下を、胸の中心から脇方向に1分間さする

2.左鎖骨も同じように1分間さする

3.右鎖骨上のくぼみを、肩先から胸の中心方向に1分間さする

4.左鎖骨も同じように1分間さする

5.両手を使って右耳下から右鎖骨中央、右耳下から右肩先を交互に1分間さする

6.左側も同じように1分間さする

こうして肩まわりをやさしくマッサージすることで、血行が良くなり肩こりが緩和されます。

ストレッチをする

肩まわりのストレッチも肩こり緩和に効果的です。以下の手順を参考に、継続的に行いましょう。

1.椅子に座る

2.両手を組んで肘をまっすぐ伸ばし、肩の高さに上げる

3.鼻から息を吸う

4.鼻から息を吐きながら頭を前に倒し、背中を丸める

5.頭と背中の位置を保ったまま腕を前に押し出す

6.肩の後ろと腕に伸びを感じたら、この姿勢のまま15~30秒ほど呼吸を繰り返す

7.頭を起こして腕を下げ、身体をリラックスさせて深呼吸する

8.2~7の動作を10~20回ほど行う

ストレッチでこわばった筋肉が緩むと、睡眠の質が向上しやすくなります。

ツボ押しをする

ツボを押すと、そのツボと関わる部位に刺激が伝わって正常な状態に戻り、不調が和らぐとされています。肩こりがつらいときは、肩と関連がある「肩井(けんせい)」や「合谷(ごうこく)」などのツボを押してみましょう。

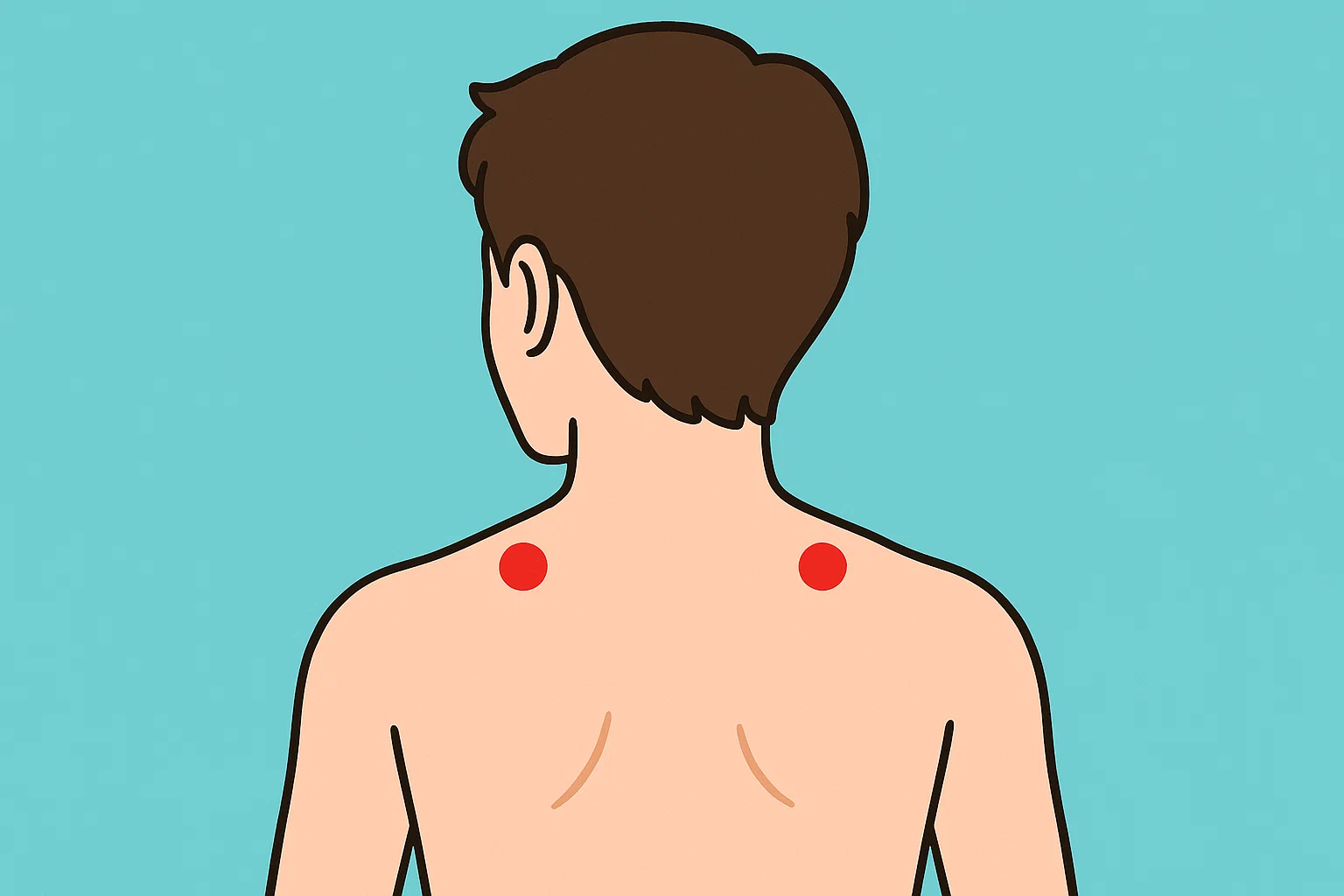

肩井の場所と押し方

肩井は、肩先から肩の付け根までを結んだ線の真ん中にあるツボです。人差し指・中指・薬指の3本の指を使い、肩井とその周辺をゆっくりと押しましょう。右肩の肩井は左手で、左肩の肩井は右手で押します。

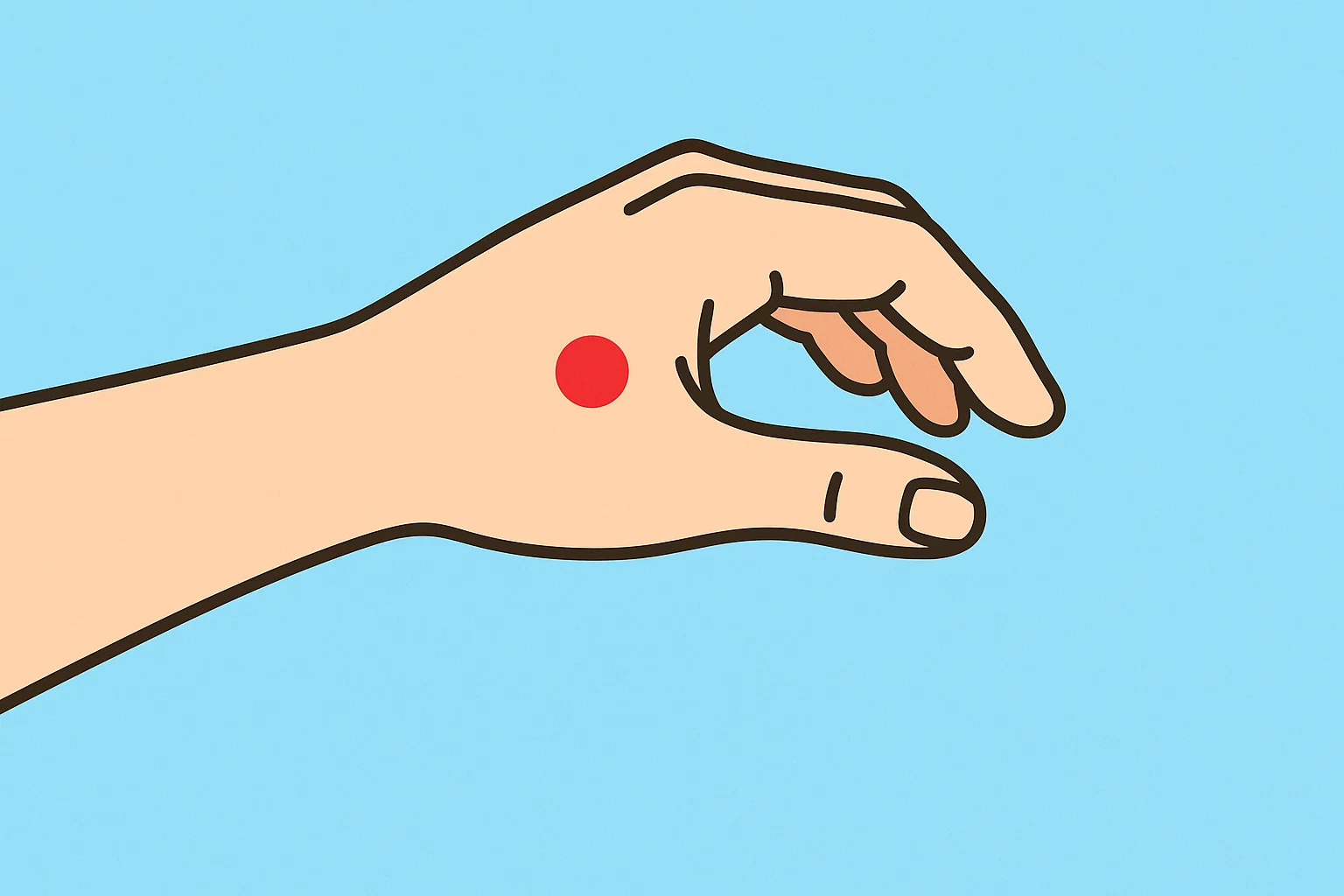

合谷

合谷は、手の親指と人差し指の骨が交わるところの、手の甲側にあるツボです。右手の合谷は左手の親指で、左手の合谷は右手の親指で30秒ほど押しましょう。

肩こりによる不眠を改善するには?

肩こりによる不眠を改善するには、ストレッチやマッサージを行うだけでなく、生活習慣を整えることも大切です。特に取り入れたい生活習慣を4つ紹介しますので、今日からさっそく実践してみましょう。

朝に太陽の光を浴びる

肩こりによる不眠を改善したいときは、起床後に日光を浴びる習慣を身に付けましょう。朝日を浴びると身体を活動モードにするための交感神経のスイッチが入り、体内で「セロトニン」が生成されます。

セロトニンとは、睡眠ホルモンと呼ばれる「メラトニン」の原料となる物質です。朝セロトニンがしっかりと作られると、夜にメラトニンが作られやすくなります。

メラトニンには副交感神経を優位にする働きがあるため、メラトニンが生成されると身体がリラックスして睡眠モードに切り替わります。

こうして交感神経と副交感神経が規則的に切り替わるようになると自律神経の働きが整うので、肩こりが緩和し睡眠の質も向上しやすくなるのです。

また、セロトニンは別名「幸せホルモン」と呼ばれており、精神に良い影響を与えるため、ストレス緩和にも役立ちます。

栄養をしっかり摂る

肩こりを緩和するには、バランスの良い食生活を心がけることも大切です。偏食によって必要な栄養素が不足すると、肩がこりやすくなってしまいます。特に以下のような栄養素を積極的に摂りましょう。

・ビタミンB群:筋肉や神経の働きを維持する

・ビタミンE:全身の血流を促す

・クエン酸:筋肉の疲れを回復させる

また、脂質や糖質を摂取しすぎるとエネルギーが余って寝つきが悪くなる場合があるので、魚や野菜中心の献立にするのがおすすめです。

運動習慣をつける

運動習慣を身に付けることも、肩こり緩和に役立ちます。運動によって肩甲骨まわりをしっかりと動かすと、血行が促進されてこり固まった筋肉が緩みやすくなるためです。

激しい運動をする必要はなく、ウォーキングや軽めのジョギングなどで構いません。体操やダンスをしたり、ヨガやピラティスのようなゆっくり動く運動をしたりするのも良いでしょう。

お風呂で身体を温める

シャワー派の方は、湯船につかる習慣も身に付けましょう。温かなお湯で血行が促進されるだけでなく、お湯の浮力によって筋肉への負荷が軽減されて緊張がほぐれやすくなります。湯船につかってリラックスすると、副交感神経が優位になるのもメリットです。

ただし、熱いお湯につかったり、入浴時間が長すぎたりすると交感神経が優位になってしまいます。40度程度のお湯に15分を目安にしましょう。

まとめ

肩こりがひどく眠れないのは、身体の冷えによる血行不良や筋肉のこわばりが主な原因です。ぐっすりと眠るためにも、今回紹介した内容を参考に、ストレッチやマッサージを取り入れたり生活習慣を見直したりして肩こりを改善しましょう。

【関連記事】