肩こり緩和におすすめの寝方

まず、肩こりを和らげるためにおすすめの寝方を紹介します。

仰向けで寝る

人間の身体は、立っているときに「耳たぶ→肩の中心→腰の中心→外くるぶし」が真っ直ぐにつながるのが負担のない自然な姿勢だといわれています。自然な姿勢で立っていると、背骨はゆるやかなS字を描きます。

猫背になったり、腰が反ったりして背骨がS字を描けなくなると、身体に負担がかかります。そのため、寝るときも、なるべく立っているときの自然な姿勢を保つのが理想です。

そのため、肩こりが気になるときは、立ち姿に最も近い状態を維持できる仰向けで寝るようにしましょう。

ただし、枕の高さやマットレスが体に合っていないと、背骨のS字が崩れてしまいます。自然な姿勢を保てるように、寝具にもこだわりましょう。

仰向けになると腰が反ってしまう場合は、膝の下に枕やクッション、丸めたタオルなどを入れると腰が反りにくくなります。

横向きで寝る

仰向けで寝るのがつらい場合は、横向きに寝るのも良いでしょう。いびきや睡眠時無呼吸症候群の方も、仰向けで寝ると気道が狭まり症状が悪化しやすくなるため、横向きに寝るのがおすすめです。

横向きに寝ると、肩や首に頭の重さがかからなくなるので、肩周りがリラックスしやすくなります。ただし、頭が下がるとかえって肩や首に負担がかかるので、枕で支えることが重要です。

また、長時間同じ向きで寝ていると、下になっている側に負担がかかって肩こりが悪化する場合があるので、途中で向きを変える必要があります。

寝返りを打つ

長時間同じ姿勢を取り続けると、血流が悪くなって肩こりが悪化しやすくなります。肩こりを防止するには定期的に身体を動かしたほうが望ましいものの、寝ているときに意識的に身体を動かすのは困難です。

そのため、寝返りで身体を動かせるようにする必要があります。枕やマットレスが身体に合っていないと寝返りがしづらくなるので、自分に合う高さ・形状の枕を使う、適度な弾力とスペースがあるマットレスを選ぶなどして環境を整えましょう。

肩こりの際にしてはいけない寝方

肩こりが気になるときは、なるべくうつ伏せで寝るのは避けましょう。うつ伏せで寝るときは、多くの方が呼吸のために顔を横向きにするはずです。

顔を横向きにしたまま長時間寝ていると首や肩に大きな負担がかかるため、肩こりが悪化しやすくなります。

また、同じ姿勢を取り続けると筋肉が硬くなってしまうので、身体を動かすスペースがない場所で寝たり、フカフカすぎて身体が沈み込む枕やマットレスを使ったりするのも避けましょう。

肩こりの人が就寝時に意識したいポイント

ここでは、肩こりに悩む人が寝るときに、特に意識すべきポイントを解説します。解説します。

首が安定しやすい枕を使う

枕は頭を支えて頸椎を安定させ、寝ているときでも自然な姿勢を保てるようにする役割があります。

フカフカすぎたり硬すぎたりする枕では頸椎が安定せず姿勢が崩れてしまうので、肩や首に負担がかかってしまいます。自分の身体に合う高さと幅で、頸椎のカーブに合わせて変形し、自然な姿勢を保てる枕を使いましょう。

また、せっかく自分の身体に合う枕を用意しても、頭の下に置いていては意味がありません。枕は頭の下に置くのではなく、首の下にフィットさせるようにして置きましょう。

少し硬めの敷布団やマットレスを使う

肩こりが気になるときは、やや硬めの敷布団やマットレスを使用しましょう。柔らかい敷布団やマットレスは身体が沈み込んで自然な姿勢を保てなくなるので、肩こりや腰痛が生じやすくなるのです。

身体が沈み込むと寝返りがしづらくなるので、長時間同じ部位に圧力がかかって痛みを感じる場合もあります。

一方、硬めの敷布団やマットレスは体圧が分散されるため、身体への負担を軽減することが可能です。また、自然な姿勢を維持しやすく寝返りも打ちやすいので、睡眠の質の向上も期待できます。

【就寝前】肩こりがひどい場合の対処法

肩こりがひどいとき、就寝前にすぐにためせる対処法を紹介しましょう。

マッサージをする

首や肩周りをマッサージすると、血流が良くなって筋肉の緊張がゆるみます。また、肩こりの原因である老廃物も流れやすくなるので、肩こりが緩和に役立ちます。

ここでは、リンパマッサージと肩甲骨マッサージの手順を紹介しますので、ぜひ試してみてください。

リンパマッサージ

リンパマッサージを行うと、老廃物が排出されやすくなります。手順は下記の通りです。

1.右の鎖骨の下に左手のひらを当てる

2.身体の内側から脇の方向に向かって60秒間さする

3.左の鎖骨の下も同じように60秒間さする

4.右の鎖骨の上に左手のひらを当てる

5.外側から中心に向かって60秒間さする

6.左の鎖骨の上も同じように60秒間さする

7.右耳の下から鎖骨の上まで、右耳の下から右肩の先までを交互に60秒間さする

8.左側でも同じように60秒間さする

リンパマッサージは、力を入れずに行うのがポイントです。また、摩擦が気になる場合はマッサージクリームやオイルなどを使うと良いでしょう。

肩甲骨マッサージ

肩甲骨マッサージを行うと、肩の周辺の筋肉の血流が促進されます。手順は下記の通りです。

1.右腕を曲げて右手の甲を腰のあたりに当てる

2.左手の指全体を右肩に当てる

3.左手の指で右肩を圧迫して肩甲骨周りの筋肉をほぐす

4.左腕を曲げて左手の甲を腰あたりに当て、同じように左の肩甲骨周りをほぐす

しっかりほぐしたいからといって、力を入れ過ぎないようにしましょう。

ストレッチをする

ストレッチで肩や首の筋肉を動かすと血流が良くなるため、肩こりの緩和に役立ちます。

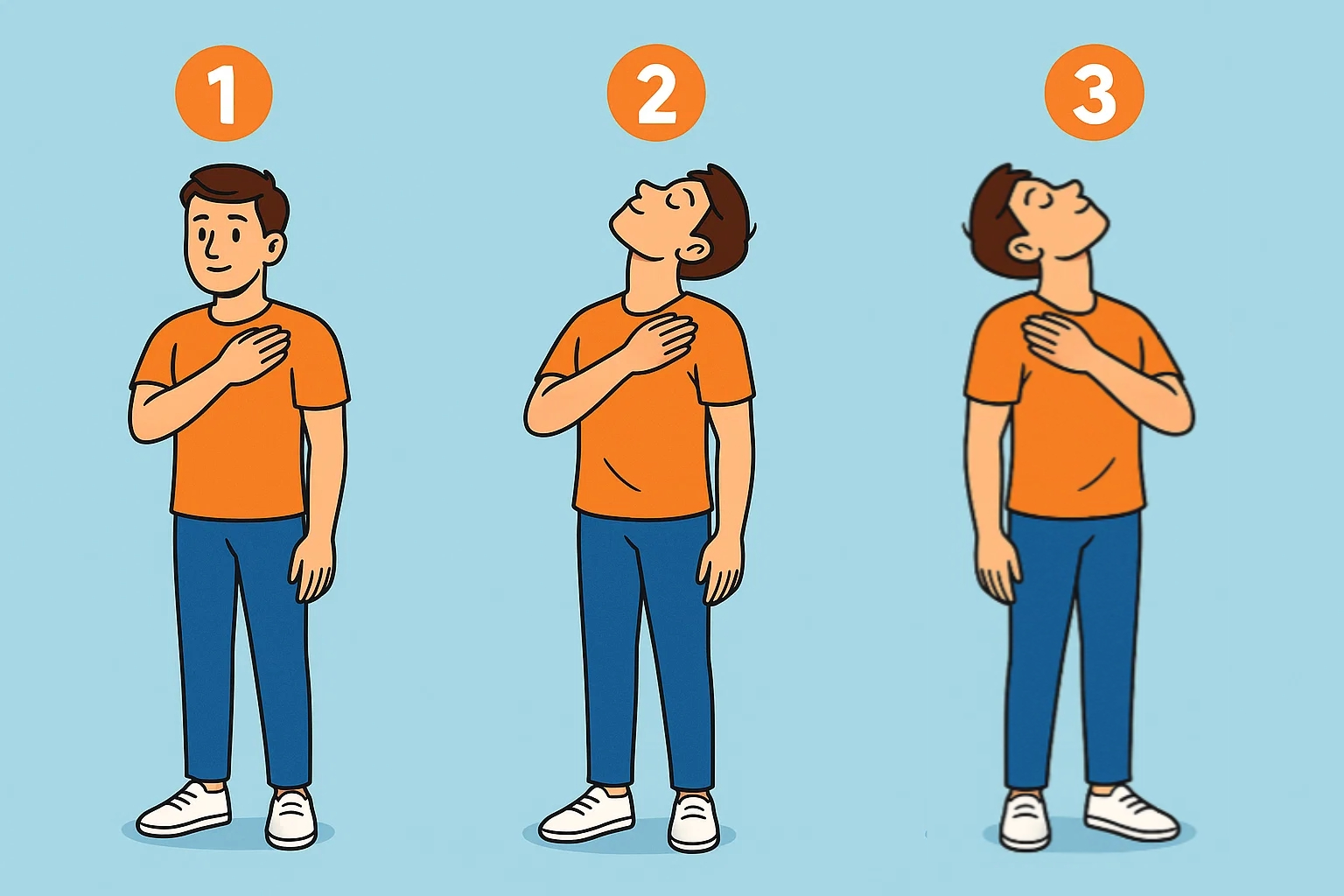

首のストレッチ

まずは首のストレッチを行いましょう。

1.左手のひらで右肩の上部(鎖骨と肩甲骨の間)を押さえる

2.右肩を押さえたまま、ゆっくりと顔を上に向けて15秒ほどキープする

3.右手のひらで左肩の上部を押さえ、同じ動作を行う

勢いをつけずにゆっくりと動くこと、息を止めないようにすることを意識しましょう。1~3を1セットとして、1日3セット行います。

肩甲骨のストレッチ

続いて、肩甲骨のストレッチを行います。

1.両腕を真っ直ぐ上に上げ、両手の平を内側に向ける

2.手の平を外側に向けながらゆっくりと肘を曲げ、肩の高さまで腕を下げる

3.手の平を内側に向けながらゆっくりと肘を伸ばし、腕を真っ直ぐ上に上げる

1~3を10回繰り返しましょう。腕を動かすことよりも、肩甲骨を寄せることを意識してください。

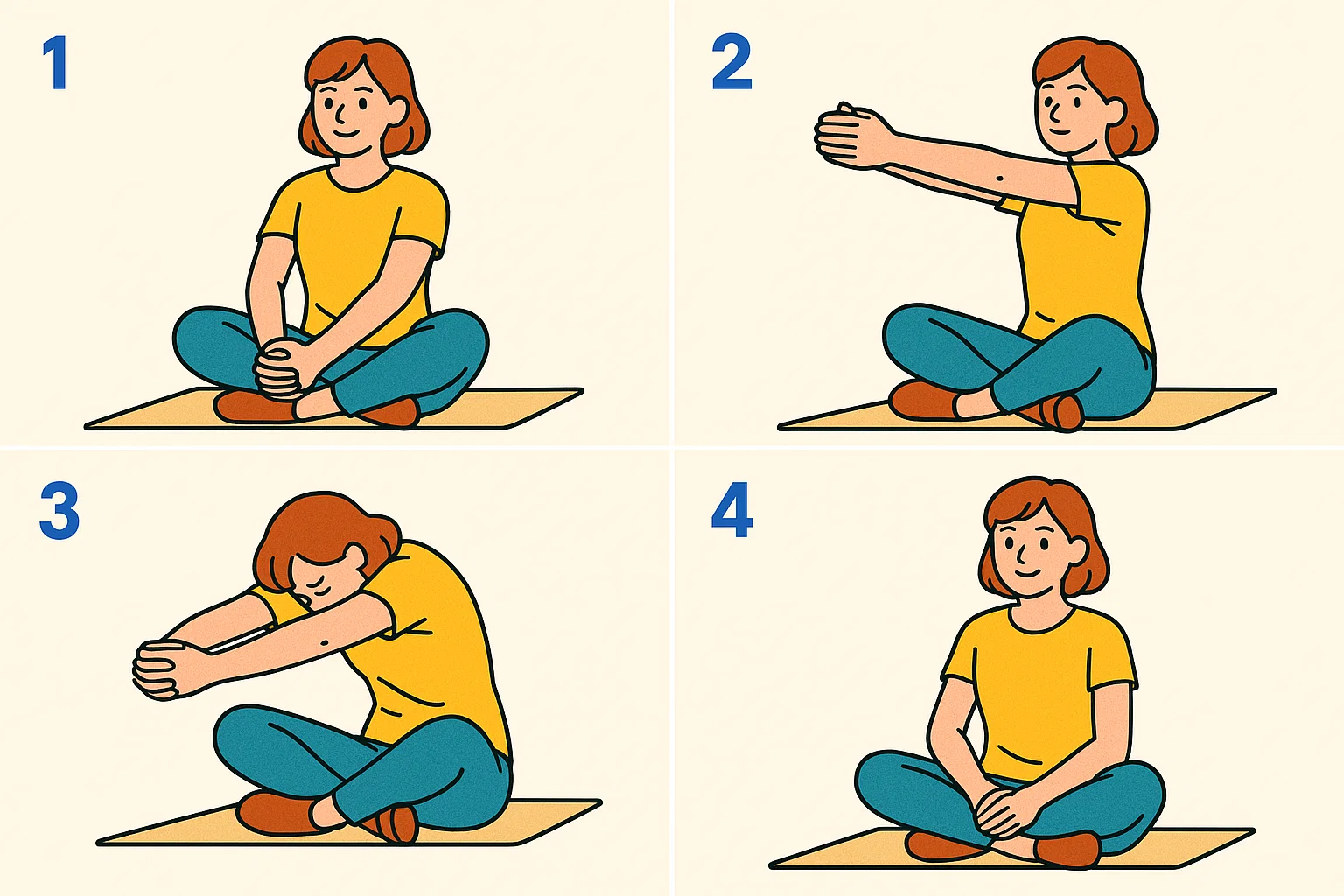

肩・背中のストレッチ

肩こりの方は背中まで硬くなっていることが多いので、肩と背中のストレッチも行いましょう。1~4を10~20回繰り返します。

1.イスか床に座り、両手を組む

2.手を組んだまま両腕を真っ直ぐ伸ばし、肩の高さまで上げる

3.息を吐きながら腕を前に押し出しつつ、背中を丸める

4.30秒ほどキープしたら、ゆっくりと腕を下ろして深呼吸する

腕と背中を引っ張り合うようなイメージで行うと効果的です。

ツボを押す

肩や首と関連するツボを押すと、肩周りが正常になり肩こりの緩和につながるといわれています。

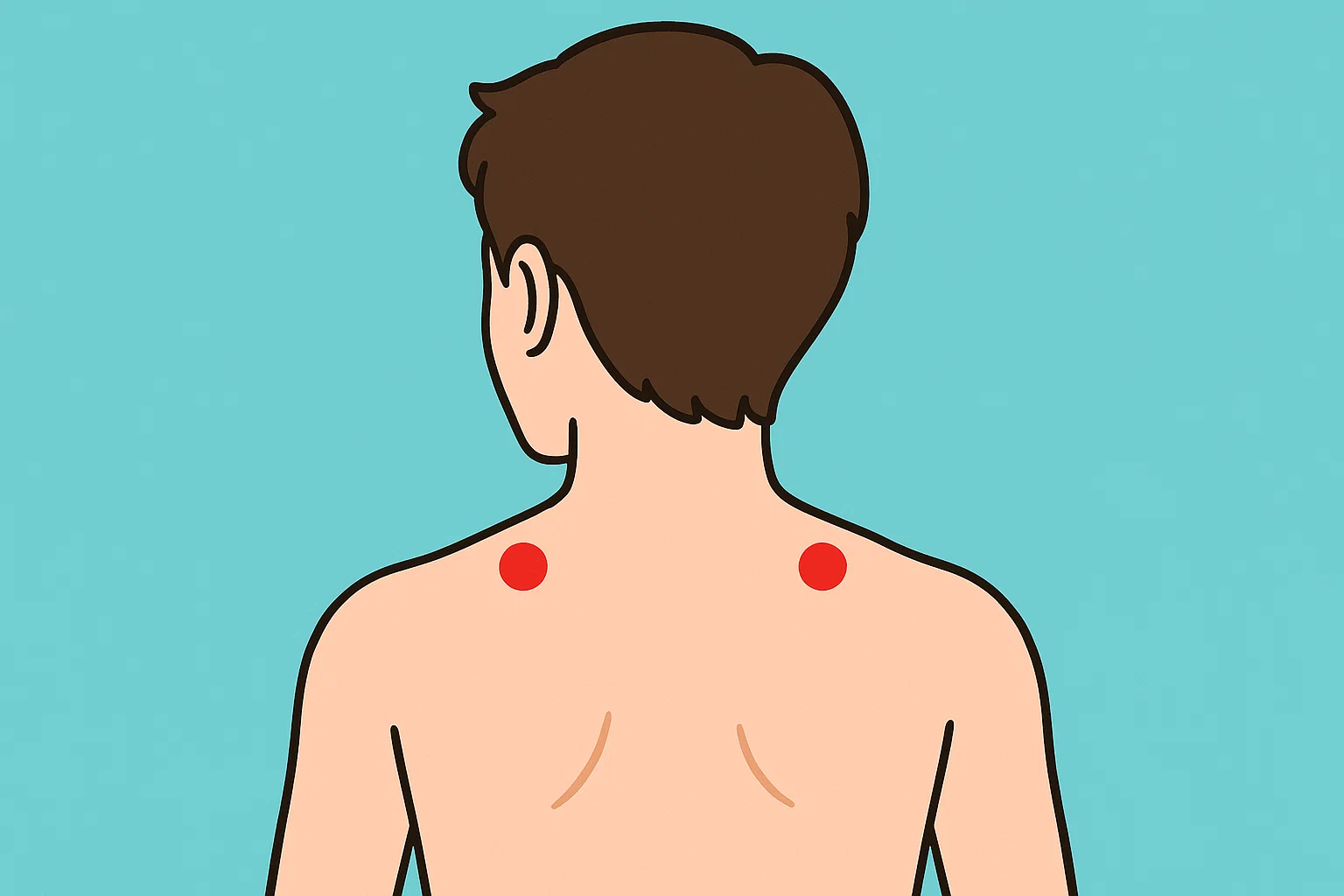

肩井(けんせい)のツボ

肩井は、首の付け根と肩の先を直線で結んだ真ん中あたりにあるツボです。肩こりが気になるときは、指先で肩井3~5回ほど押してみましょう。

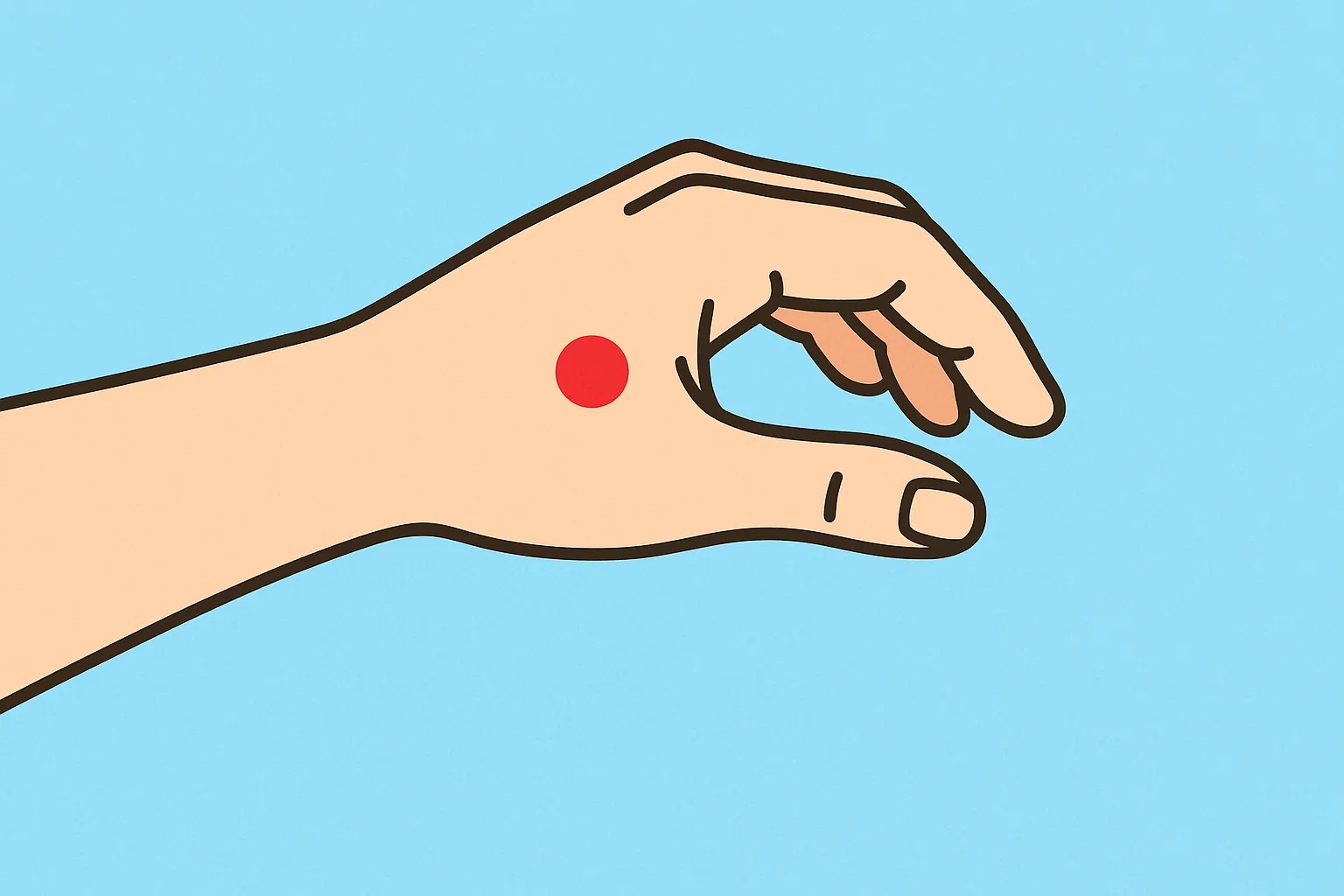

合谷(ごうこく)のツボ

合谷は、手の甲側の親指の骨と人差し指の骨が交わる位置にあるツボです。肩こりを和らげたいときは、合谷を親指の腹で30秒ほど押さえてみましょう。

肩周辺を温める

肩こりを緩和したいときは、肩周りを温めて血流を促進させるのも効果的です。ゆっくりと湯船に浸かる、蒸しタオルやカイロ、湯たんぽを当てる、温湿布を張るなどしてじっくり温めましょう。

まとめ

肩こりの痛みが気になるときは、仰向けで自然な姿勢を保って寝るのがおすすめです。仰向けが難しい場合は、横向きでもかまいません。

また、肩こり自体を解消することも重要です。マッサージやストレッチをしたり、肩周りを温めたりして肩の筋肉を緩めてあげましょう。