肩こり予備軍かも?セルフチェックしてみよう

肩こりは、生活習慣が原因で起こることも多く、自覚がないままに肩こりが進行してしまう場合があります。まず、ご自身が肩こりの予備軍であるか、下記のポイントをチェックしてみましょう。

・デスクワークが多い

・目の疲れを感じることが多い

・無意識に猫背になっている

・身体の冷えを感じる

・同じ姿勢で過ごすことが多い

・運動不足である

・カバンなどの荷物を同じ肩で持つ

・ストレスを感じている

・湯船につからず、シャワーのみで済ませる日が多い

上記のポイントのうち、ひとつでも当てはまると、肩こり予備軍になっているかも知れません。

実際に肩が凝っているか確認する方法

セルフチェックであてはまる項目があるものの、実際に肩が凝っているのかわからない人は、下記の方法でチェックしてみましょう。

方法1.鏡で身体の歪みをチェックする

身体が歪んでいるかをチェックするには、鏡の前で目をつぶりながら肩をすくめたのち、肩の力を抜いて目を開けてみましょう。このとき、左右の肩の高さがずれていると、身体の使い方が偏っているために身体がゆがんでいる可能性があります。

肩の高さ以外に、鎖骨のラインや骨盤の高さなどもチェックし、左右の高さが同じかどうかを確認しましょう。

身体が歪む要因として、荷物を持つ手が左右どちらかに決まっていたり、頬杖をついたりする動作などが考えられます。このようなクセがある場合、筋肉の一部に強い負担がかかり、肩こりの症状が現れやすくなるのです。

方法2.肩を回してチェックする

肩を回してチェックするには、腕を動かさないよう脇を締めて、大きくゆっくりと肩先だけを回してみましょう。肩こりでなければ、きれいな丸を描きながらスムーズに回せますが、スムーズに回らない・回すと音が鳴る・痛みがある・動かしにくいと感じるなどの場合、肩まわりの筋肉や関節がこわばっていることを意味しています。

この方法は、肩こりのチェックだけでなく肩こりの解消法としても有効であるため、定期的に行うと良いでしょう。

方法3.肩開きでチェックする

肩開きでのチェック方法は、手のひらを真上に向けて肘を90度にして前に出しましょう。その状態から脇を閉めて腕を開いたときに、腕を開いた角度が60度以上あれば問題ありません。違和感や動かしにくさがあると、肩こりの症状が発生している可能性があります。

ここでご紹介した方法は、できるだけ毎日行い、自分の身体の状態を把握しておくことが大切です。

肩こりを放置するリスク

肩こりの症状があるにもかかわらず放置してしまうと、改善しないばかりか悪化する可能性が高まります。

ここでは、肩こりを放置するリスクについて紹介します。

頭痛やめまいが生じる

肩こりになると首や肩の筋肉が硬直し、血の巡りが悪くなります。血流が悪化すると酸素が脳へ供給されにくくなり、頭痛・めまい・集中力の低下などが起きる可能性が高まります。特に、後頭部やこめかみの近くに鈍痛を感じる場合は、肩こりが悪化していることも考えられるでしょう。

肩こりを原因とする頭痛であるかを判断するには、頭が締め付けられる・後頭部が圧迫されているなどと感じる痛みであるか、症状を観察すると良いでしょう。これらの症状は、首や肩の筋肉と頭蓋骨の筋膜がつながっていて起こるためです。

手や肩などのしびれを感じる

肩こりを放置し、筋肉の緊張状態が続くと、手や肩・背中などにしびれや痛みが生じることがあります。これは、肩・首・脇・手などの筋肉が、手の神経の通り道となっており、筋肉の緊張により神経伝達が正しく行われなくなるためです。

手にビリビリとしたしびれがあり、骨の変形もない場合、しびれと肩こりが関連している可能性があります。しびれと肩こりは関係がないように思われますが、肩こりによってしびれを感じる人も多く、注意が必要な症状です。

自律神経が乱れる

肩こりによって緊張状態が続き、交感神経のはたらきが過剰になると、自律神経の乱れにつながります。場合によっては、強い疲労感・睡眠障害・血圧の上昇・消化不良・ストレスの増加・集中力の低下・気分の落ち込みなどの症状につながっていく可能性があります。

症状が悪化すると、生活の質にも大きく影響を与え、心の不調につながる場合もあるため、早い段階で対策をとりましょう。

肩こりに悩まないための予防策

肩こりの症状に悩まないようにするには、適切な予防策を取ることが大切です。ここでは、すぐにできる予防策を3つ紹介します。

同じ姿勢を取り続けないようにする

肩こりの大きな原因となる筋肉の緊張や血流の悪化は、長時間同じ姿勢を取ることによって生じます。特に、デスクワークや読書・家事などは首や肩の筋肉の緊張が続き、血流悪化につながるケースが多く見られます。

同じ姿勢が続かないよう、作業の合間に意識的に休憩を挟み、頸部の筋肉の緊張が続かないよう心がけましょう。肩を上下に動かす・首を回すなどの簡単なストレッチを取り入れると、より効果的です。

どうしても同じ姿勢が続いてしまう場合は、首や肩を温めたり、扇風機やクーラーに直接当たったりしないよう心がけ、血流が滞らないようにすることも大切です。

湯船につかる

筋肉の緊張をほぐし、血流を促進するため、肩まで湯船につかって身体をしっかり温めましょう。普段はシャワーしか浴びないという人も、湯船につかると、肩こりの緩和だけでなく冷えの予防やストレス解消などの効果が見込めます。

入浴後に身体が温まった状態で、無理のない範囲でストレッチをすると、さらに血流が促進されます。新陳代謝を促すことで老廃物を排出しやすくなり、肩こりの緩和に効果的です。

適度に運動する

肩こりにより、関節の可動域が狭くなると、身体にかかる負担が大きくなります。適度に運動することで、筋肉のこわばりを防げます。激しい運動ではなく、ウォーキングやラジオ体操・ストレッチなど身体に負担が少ない運動を続けることで、血流の改善だけでなく気分転換やストレス緩和にも効果的です。

運動により筋肉を伸ばすと、肩こりに加え腰痛やこむら返りなども予防できると言われ、全身の健康促進につながります。

肩こり改善におすすめのストレッチ

肩こり改善への対策には、セルフケアとしてストレッチを取り入れたいものです。僧帽筋や肩甲挙筋などの大きな筋肉に対するストレッチを取り入れ、強くならない程度に続けることで血流が促進されるため、継続して取り組み、肩こりの改善へつなげていきましょう。

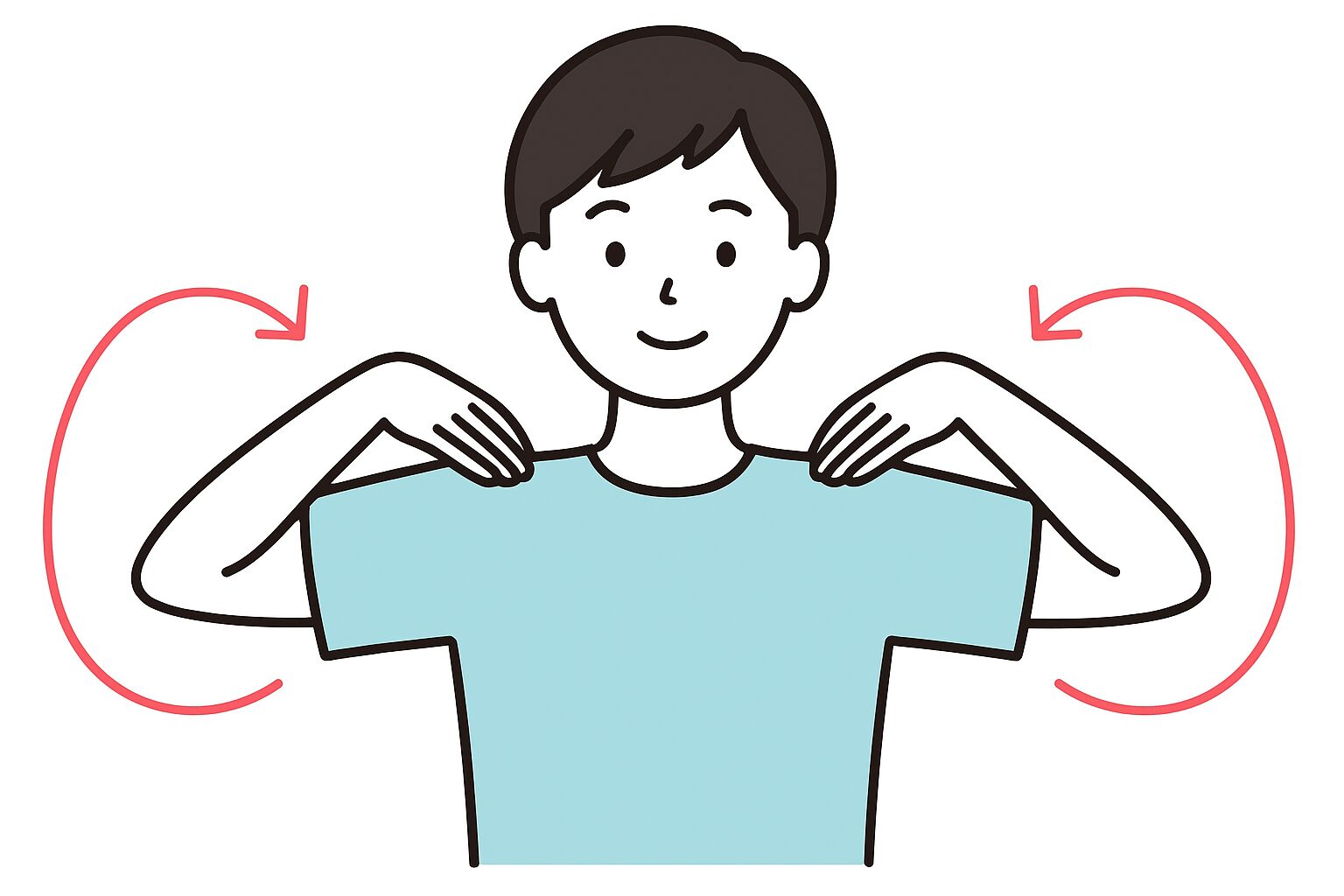

ストレッチ1.肩回し

肩回しにより、肩こりの改善に加え、基礎代謝の向上や血行促進などの効果が期待できます。肩の上に両手を置いたら、肘を大きく回して円を描き、肩と肩甲骨が動いているか意識してみましょう。

深く呼吸をしながら、ゆっくりと大きく動かすと、肩こり改善に効果的です。前から後ろ・後ろから前と10回ずつ目安に行いますが、慣れてきたら少しずつ回数を増やしていきましょう。

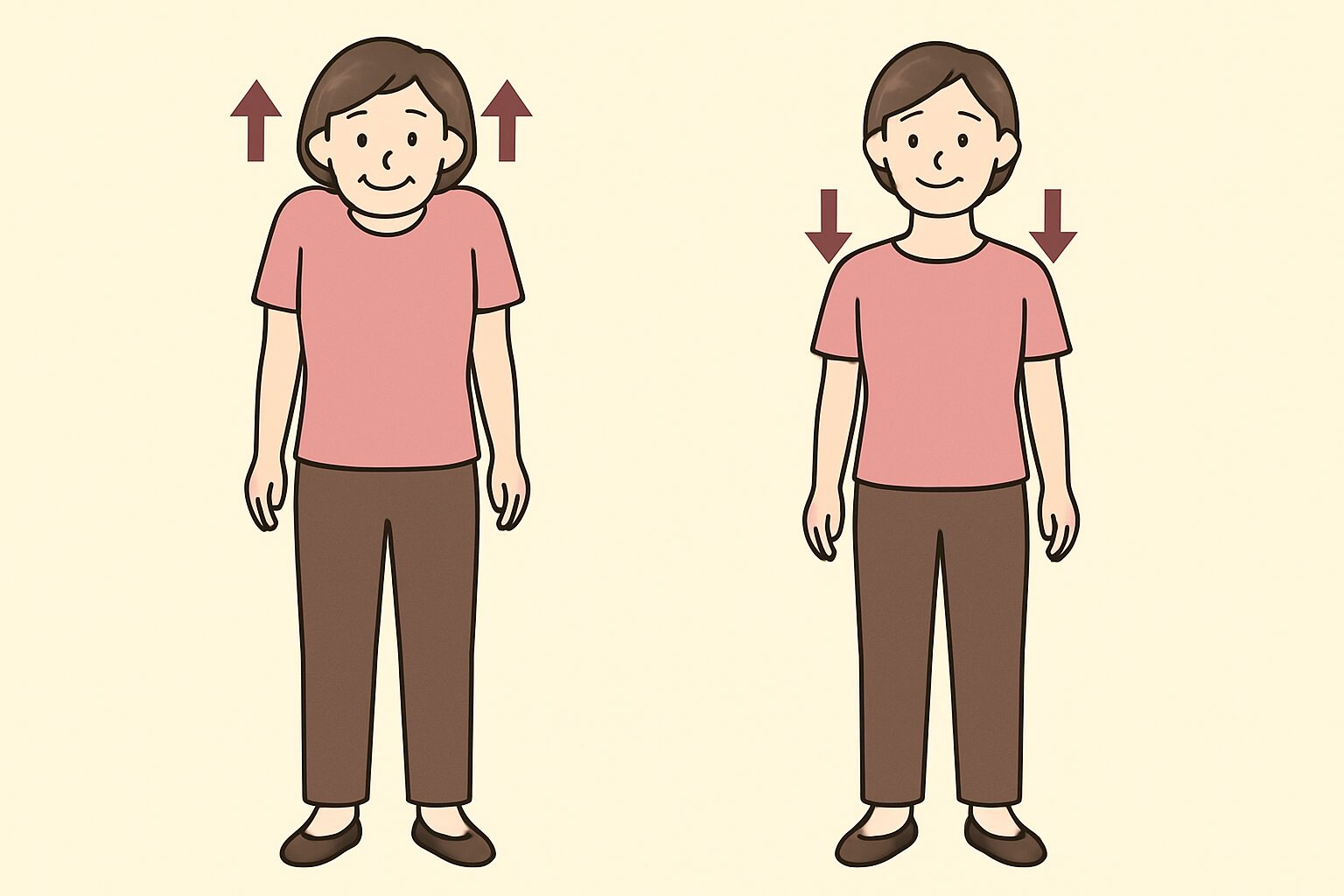

ストレッチ2.肩の上げ下ろし

肩の上げ下ろし体操は、肩をすくめて両肩を耳に近づけるよう持ち上げ、3秒程度そのままの状態にして筋肉を収縮させましょう。このとき、肩が耳のやや後方に持ち上げるよう意識すると効果的です。3秒経ったら脱力して肩を下げ、5回ほどこの動作を繰り返しましょう。

肩を上げるときに息を吸って、脱力するときにゆっくりと吐き出すように呼吸しましょう。

まとめ

肩こりのセルフチェックを定期的に行うことで、肩こりの症状を早い段階で緩和でき、症状の悪化を防ぐ効果も期待できます。肩こりを放置すると、頭痛・めまい・しびれなどの症状が現れたり自律神経が乱れたりするため、今回ご紹介した予防策やストレッチを積極的に取り入れましょう。