肉離れの原因と症状

肉離れは正式名称を「筋挫傷(きんざしょう)」といいます。筋肉に急激な負荷がかかって、筋膜や筋繊維が損傷したり断裂してしまったりした状態のことです。

走ったりジャンプしたりと、スポーツで急激な動きをしたときに発生することが多く、特に太ももやふくらはぎで起こりやすいのが特徴です。肉離れを起こすと、下記のような症状が現れます。

・患部に激痛が生じる

・患部が内出血を起こす

・患部がくぼむ など

肉離れの痛みは強く、患部を手で押さえないと動けない、少しでも動くと痛い、痛くて歩けないなどの状態になるのが一般的です。

肉離れ直後はストレッチは避けるべき!正しい対処法とは

筋肉痛を起こしたときは、ストレッチで痛みが和らぐ場合があります。しかし、肉離れを起こしたときはストレッチをしてはいけません。なぜストレッチをしてはいけないのか、避けるべき理由や正しい対処法を解説します。

肉離れにストレッチをしてはいけない理由

先述の通り、肉離れは筋膜や筋繊維が損傷している状態であるため、無理に動かすと患部を傷つけるおそれがあります。絶対にストレッチをしたり、無理に歩いて移動したりしないようにしましょう。なお、肉離れは状態によって軽症・中等症・重症に分類されます。

・軽症:内出血がみられるが、筋膜や腱は損傷していない

・中等症:筋腱移行部(筋肉が腱に変わる境目)は損傷しているが、断裂はしていない

・重症:腱の断裂や筋腱付着部(腱が骨にくっついている部分)の裂離がみられる

肉離れの重症度によっては、痛みを感じるものの動いたり歩いたりすることができる場合があります。

しかし、筋肉痛になったときとは違ってストレッチすれば痛みが和らぐものではないので、思ったより動けたとしても安静にしておくことが大切です。

肉離れをした際は「PRICE」で対処

肉離れを起こしたときは、「PRICE療法」で対処するのが基本です。PRICE療法とは、肉離れや捻挫などの外傷を負った場合の応急手当の方法のことです。次の5つの処置を行い、患部の痛みを和らげたり症状の悪化を防いだりします。

【保護(Protection)】

患部の損傷が進行するのを防ぐために、ただちに活動を中止する。

【安静(Rest)】

無理に動くと出血量が増えたり、外傷を負った直後から始まる患部の修復作業が妨げられたりして回復が遅れるため、身体を動かす、患部に体重をかけるなどしないようにする。

【冷却 (Icing)】

保冷剤や氷で患部を冷やして血管を収縮させ、痛みを和らげたり腫れや炎症を抑えたりする。凍傷を防ぐために、保冷剤や氷にはタオルを巻いておく。

【圧迫(Compression)】

腫れや炎症が起きると回復が遅れるため、患部を圧迫して腫れや炎症を抑える。圧迫しすぎると血流が悪くなったり、しびれが出たりするため、ある程度動かせるくらいの強さにする。

【挙上(Elevation)】

患部に血液や老廃物が集中し、出血量が増えたり腫れたりするのを防ぐために心臓より高い位置に上げる。自力で持ち上げるのは大変なので、枕やタオルなどでサポートする。

重症度を判断するのは難しいため、上記の処置を終えたら医療機関を受診しましょう。

肉離れの再発防止におすすめのストレッチ

肉離れは一度起こすと再発するリスクが高いのが特徴です。再発を防止するには、しっかりと身体をケアする必要があります。

そこで役立つのがストレッチです。肉離れを起こした直後はストレッチは避けるべきですが、症状が落ち着いた後はストレッチを行い、筋肉の柔軟性を高めることが再発防止につながります。

ここでは肉離れ防止に役立つストレッチを3つ紹介しますので、肉離れの症状が落ち着いたら様子を見ながら取り組んでみましょう。

大腿四頭筋のストレッチ

大腿四頭筋とは、太ももの前側にある筋肉の総称です。スポーツ時に負荷がかかりやすく肉離れを起こしやすい部位なので、しっかりとストレッチを行って柔軟性を高めておきましょう。

1.真っ直ぐに立って姿勢を正す

2.身体の後ろに右手をまわし、右膝を曲げてつま先をつかむ

3.つま先を押してお尻に近づけていく

4.太ももの前側が伸びているのを感じるところまで膝を後ろに引く

5.10~15秒ほどキープしたら、ゆっくりと直立に戻る

6.足を入れ替えて2~5の動作を行う

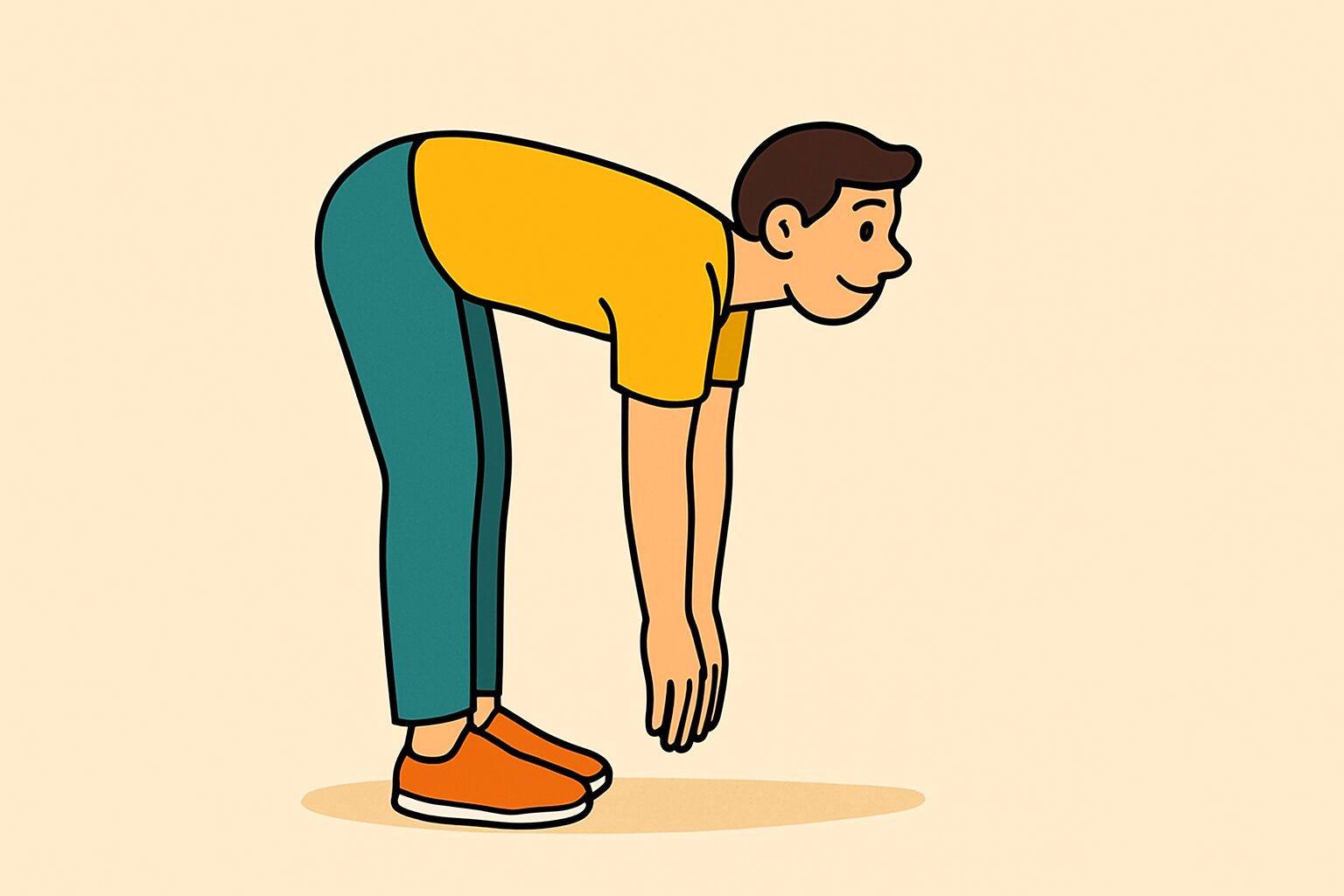

立ち姿勢で行うハムストリングスのストレッチ

ハムストリングスとは、太ももの裏側にある筋肉の総称です。急に走ったりジャンプしたりしたときに肉離れを起こしやすいので、ストレッチで伸ばしておきましょう。

1.真っ直ぐに立って姿勢を正す

2.膝を伸ばしたまま、指先で床に触れるところまで上半身を前に倒す

3.胸を張って顔を少し上げ、斜め前に視線を合わせる

4.10~30秒ほどキープする

指先が床につかない場合は無理をせず、つま先や足首などに触れるだけでも問題ありません。

椅子を使ったハムストリングスのストレッチ

椅子を使って行うハムストリングスのストレッチもあります。手順は下記の通りです。

1.椅子を正面にして立つ

2.右足を椅子の上に乗せる

3.両手を右足の付け根に置く

4.背中が丸まらないように気を付けつつ、お尻を後ろに引く

5.太ももの裏側が伸びているのを感じながら、30秒ほどキープする

6.ゆっくりと元の状態に戻り、足を入れ替えて2~5の動作を行う

肉離れ防止のためにすること

肉離れ防止のために、運動前や運動中に心がけたいこともあります。何をすれば良いのか、詳しくみていきましょう。

運動前にウォーミングアップをする

肉離れが起きる大きな原因は、筋肉疲労やウォーミングアップ不足によって筋肉の柔軟性が低下していることです。

運動前はしっかりとウォーミングアップを行って身体を温め、筋肉の柔軟性を高めたり関節の可動域を広げたりしておきましょう。

関節は肉離れに関係ないように思うかもしれませんが、関節が動きやすいと筋肉への衝撃が吸収されやすくなるため肉離れ防止に役立ちます。さらにパフォーマンスも向上しやすくなるので、しっかりとストレッチしておきましょう。

こまめに水分補給をする

肉離れ防止には、こまめな水分補給も欠かせません。体内の水分量が低下すると、血行が悪くなって筋肉の柔軟性が落ちるので、肉離れが起きるリスクが高まります。

水分の吸収量には限界があるので1回で大量に飲むのではなく、運動前と運動中、運動を終えた後と小分けにして摂取しましょう。

運動は正しいフォームで行う

正しいフォームで運動することも、肉離れ防止に役立ちます。左右で筋力に差があったり、間違ったフォームで運動し続けたりすると、特定の部位に過剰な負荷がかかって肉離れが起こりやすくなります。

特にテニスやバドミントン、陸上競技など、筋力が偏りやすいスポーツや反復運動が多いスポーツは、身体に負担がかかりやすいので注意が必要です。

まとめ

肉離れは筋肉の損傷であり、症状が出ているときにストレッチを行うと悪化するリスクがあります。肉離れが起きたときはストレッチしたり歩いたりするのは避け、PRICE療法で応急手当をした後に医療機関を受診しましょう。

ただし、肉離れの症状が落ち着いたら、ストレッチをして筋肉の柔軟性を高めることが重要です。肉離れは再発しやすいので、しっかりと身体をケアしましょう。