東洋医学における夏バテとは?

ツボ押しは、東洋医学の考え方に基づいた健康法のひとつです。東洋医学では、夏バテの原因を単なる暑さによる疲れではなく、体内の「気・血・水(き・けつ・すい)」のバランスが崩れることで起こると考えられています。

そのため、夏バテを防ぐには、このバランスを整えることが重要なのです。まずは、東洋医学における病気の基本的な考え方を理解し、夏バテの原因について詳しくみていきましょう。

東洋医学における病気の基本的な考え方

東洋医学では、病気の原因を「病因」と呼び、そのうち身体の外側から影響を受けるものを「外因」と分類します。

外因の主な要因として、四季の変化にともなう気象の変動を示す「六気(ろっき)」があると考えられています。六気とは、風(ふう)・寒(かん)・暑(しょ)・湿(しつ)・燥(そう)・火(か)の6つです。

本来、六気は自然現象であり、それ自体が健康を害するものではありません。しかし、気候の変動が激しくなったり、身体の抵抗力が弱まったりすると、「六淫(ろくいん)」または「六邪(ろくじゃ)」と呼ばれる状態に変化し、病気を引き起こす原因になることがあります。

六邪や六淫は、風邪(ふうじゃ)・寒邪(かんじゃ)・暑邪(しょじゃ)・湿邪(しつじゃ)・燥邪(そうじゃ)・火邪(かじゃ)と呼ばれる種類に分類され、身体に影響を及ぼします。

東洋医学では、「気・血・水」のバランスを整えるのが基本です。「気」は生命活動を維持するエネルギー、「血」は全身に栄養を運ぶ役割を持ち、「水」は血液以外の体内の水分を指し、うるおいを保つ働きをします。これらのバランスが崩れると体調不良を引き起こすため、適切な調整が必要とされるのです。

東洋医学における夏バテの原因

東洋医学では、夏の体調不良は「六邪(ろくじゃ)」のうち「暑邪(しょじゃ)」と「湿邪(しつじゃ)」による影響が大きいと考えられています。暑邪は、厳しい暑さによって体力が消耗し、大量の汗をかくことで体内の「水(すい)」が不足しやすくなる状態です。

さらに、汗とともに「気」も流れ出てしまうため、エネルギーが奪われ、倦怠感や脱力感を感じやすくなります。特に屋外での活動が多い方は、暑邪の影響を受けやすく注意が必要です。

一方、湿邪は湿度が高い環境によって「気・血・水」の巡りが滞り、身体の重だるさや痛みを引き起こす原因となります。

日本の夏は気温だけでなく湿度も高いため、特に湿邪の影響を受けやすいのが特徴です。特に、冷房の効いた室内と暑い屋外を行き来すると体温調節が乱れ、自律神経の働きが低下しやすくなります。その結果、発汗や血流のコントロールが難しくなり、内臓の機能も衰えてしまうのです。

また、湿邪は消化器の不調につながる要因とも考えられています。夏は発汗による脱水を防ぐために、こまめな水分補給が欠かせません。しかし、一度に大量の水分を摂ったり、冷たい飲み物を頻繁に飲んだりすると、消化機能の低下を引き起こしやすくなります。

すると、体内の水分代謝が滞り、むくみやだるさの原因となるだけでなく、食欲が低下し、栄養不足につながります。

エネルギーが不足すると、さらに疲れやすくなり、やる気が出ないといった悪循環に陥るため、暑さだけでなく湿度にも気を配ることが大切です。

夏バテに効果的なツボ3選

夏バテによるだるさや食欲不振を和らげるには、東洋医学のツボ押しが効果的です。ツボを刺激することで、「気・血・水」の流れを整え、体調を改善しやすくなります。ここからは、夏バテの症状に特におすすめのツボを3つ紹介します。

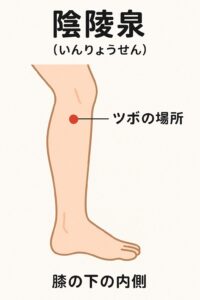

陰陵泉(いんりょうせん)|夏バテによる冷えやむくみ

陰陵泉(いんりょうせん)は、水分代謝を促し、消化をサポートするのに役立つツボです。特に、冷えや冷えによる痛み、むくみ、おなかの張り、下痢、排尿トラブルなどに効果が期待されます。

このツボは、膝下のすねの骨の内側に位置し、脛骨(けいこつ)の内側をくるぶしから膝へ向かってなで上げたときに指が自然に止まる場所です。

ツボを押す際は、脚と反対側の手の親指の腹を当て、痛気持ち良いと感じる程度の強さでプッシュしましょう。3秒押して離す動作を5回繰り返すのが目安です。習慣的に行うことで、むくみの改善や身体の冷え対策に役立ちます。

前谷(ぜんこく)|夏バテによる熱のこもり

前谷(ぜんこく)は、体内にこもった熱を逃がしやすくするツボで、熱っぽさや鼻づまり、肩関節や目の痛み、耳鳴りなどの症状に効果が期待されます。

特に、湿度が高く汗をかきにくい状態が続くと、体内に熱がこもりやすくなり、倦怠感や不調の原因になります。前谷を刺激すれば、スムーズな発汗を促し、体内の熱バランスを整えられます。

このツボの位置は、手を握ったときに小指の付け根の関節の外側にできるシワのうち、指先に近いほうの先端のくぼみです。ツボを押す際は、反対側の手の親指の腹をツボに当て、痛気持ち良いと感じる程度の強さでプッシュしましょう。

3秒間押して離す動作を5回ほど繰り返すのが目安です。体内の熱がこもっていると感じるときに、こまめに刺激するとスッキリするでしょう。

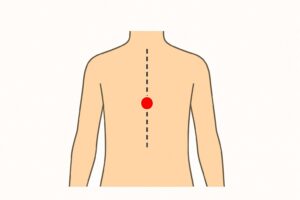

中脘(ちゅうかん)|夏バテによる消化器の低下

中脘(ちゅうかん)は、湿邪による消化機能の低下を防ぐのに効果的なツボです。東洋医学では、湿邪が脾胃(ひい)の働きを弱めることで胃の痛みや食欲不振、疲労や倦怠感を引き起こすと考えられています。

夏場は、冷たい飲み物や水分の摂りすぎで胃腸に負担がかかりやすくなるため、中脘を刺激することで消化器の働きを整え、身体の不調を和らげるのに役立ちます。

このツボの位置は、左右の肋骨の下縁をたどり、正中線(身体の中心を通る線)で合わさったくぼみとおへそを結んだ線の中央にあります。押し方のポイントは、指3本分(人さし指、中指、薬指)の腹をツボにのせ、上から下に向かってやさしく5回ほどなでることです。

ゆっくり息を吐きながら行うと、リラックス効果が高まり、よりスムーズに消化機能を整えられます。

ツボの見つけ方と押し方のコツ

ツボ押しの効果を最大限に引き出すには、正しい場所をみつけて適切な強さで刺激することが大切です。ここからは、ツボのみつけ方と押し方のコツを解説します。

ツボの見つけ方

ツボの位置は基本的に決まっていますが、人によってわずかに異なり、体調や筋肉の状態によっても感じ方が変わることがあります。そのため、正確なツボをみつけるには、目安となる位置を指で押して感覚を確かめることが大切です。

ツボのあたりを押したときに、「少しへこんでいる」「押すとジーンと響く感じがする」「心地良い痛みがある」などの感覚があれば、そこがツボと考えられます。こうした感覚を頼りに、実際に刺激しながら自分に合ったツボの位置をみつけてみましょう。

ツボの押し方のコツ

ツボ押しの効果を高めるには、適切な強さやリズムで行うことが重要です。基本的に、ひとつのツボを押す回数は2~3回が目安です。

リラクゼーション目的なら「気持ち良い」と感じる程度の軽いタッチで、不調を改善したい場合は「痛気持ち良い」と感じるくらいのやや強めの刺激を加えます。ぐいぐいと強く押しすぎたり、「痛い!」と感じたりするほどの力を加えるのは逆効果になるため避けましょう。

ツボ押しは、リラックスした状態で行うのが効果的です。深呼吸を数回繰り返すと、身体がリラックスし、ツボへの刺激が伝わりやすくなります。特に息を吐きながら押すことで、副交感神経が優位になり、より深いリラックス効果を得られるでしょう。また、押す位置の周辺を軽くストレッチしたり、指でさすったりすると筋肉がほぐれ、よりスムーズに刺激を与えられるようになります。

さらに、手のひらでツボの周囲をさするか、使い捨てカイロやホットパック、湯たんぽ、ドライヤーなどで温めてから押すと血行が促進され、より効果的です。ツボを押すときは、大きく息を吸い込み、細かく息を吐きながら圧をかけることを意識しましょう。

まとめ

夏バテは、東洋医学では「暑邪」や「湿邪」による影響と考えられ、体内のバランスを整えることが重要です。今回紹介した陰陵泉・前谷・中脘のツボを適切に押すことで、冷えやむくみ、体内の熱のこもり、消化器の不調を和らげる効果が期待できます。ツボ押しのコツを意識しながら、無理のない範囲で続けることで、夏を快適に乗り切りましょう。